2019年も、“XR”は活発だった。VRヘッドセットやMRデバイスの発売・発表が相次ぎ、ビジネスやエンタメにおける利用は促進され、その市場規模を着実に推し広げている。毎年“XR”は体験する場所や話題にのぼる回数が増え、認知度を高めているが、まだマグマは溜まっている状態で爆発はしていない――では、2020年はどうなるのだろうか?

すでに一ヶ月が過ぎ、CES2020やDocomo Open Houseなどの示唆的な展示会・イベントも開催された。この現況を踏まえ、2020年の“XR”の展望について、様々な作品を手がけるTHINK AND SENSEの松山周平氏とMogura VR News編集長・久保田瞬が語った。

(写真右:株式会社ティーアンドエス THINK AND SENSE部 部長の松山周平氏、写真左:株式会社Mogura代表取締役社長、Mogura VR News編集長の久保田瞬)

松山周平/Shuhei Matsuyama

1991年生。ビジュアルアーティスト&プログラマー。株式会社ティーアンドエスではTHINK AND SENSE部の部長を務める。先端技術を活かした展示やアート、インタラクティブなパフォーマンスを得意としており、マイクロソフトのMRデバイス「HoloLens」を活用した「Pokémon GO AR展望台」「AR Roppongi x Ingress」などに携わる。クリエイティブレーベルnor所属。著書に「Visual Thinking with TouchDesigner」がある。

久保田瞬/Shun Kubota

Mogura VR News編集長、株式会社Mogura代表取締役社長。VRジャーナリスト。VRが人の知覚する現実を認識を進化させ、社会を変えていく無限の可能性を感じ、身も心も捧げている。VR/AR業界の情報集約、コンサルティングが専門。国内外のイベントに足を運んでいるなどネットワークも広げている。

ARは“気づいていないだけで、とっくに普及している”?

- 久保田瞬(以下、久保田):

-

まずは2019年の振り返りから入りましょうか。VRヘッドセットはOculus Questが発売され、ゲームやアプリなどのコンテンツも多数リリースされた年でしたね。爆発的普及というよりは、じわりじわりと広がっていったというか。話題となるようなタイトルも複数見受けられましたね。

法人や業務での利用も増えましたし、建築や自動車分野でもモデルケースがずいぶんと出てきました。色々な企業が「どう使っていくか」を模索する中で、エンタメ色が強いものを作るところも。THINK AND SENSEさんも、エンタメやアート中心に作っていた印象です。

- 松山周平氏(以下、松山):

-

2019年は僕らの取り組みもバラエティ豊かでしたね。年初の「Pokémon GO AR展望台」にはじまり、NrealLightを活用したものやNHKさんとの共同開発で8K3Dを使ったものと、「これも、体験としてはXRではないか?」という形で、拡大解釈や思考を積み重ね、プロダクトを作っていった年でした。

- 久保田:

-

AR/MRはNrealLightが発表され、Magic Leap 1も日本で技適が取れた。HoloLens 2も2019年に出荷がスタートしましたよね。

- 松山:

-

色々なハードは出ていますが、コンテンツ、もっと言うと体験がまだ少ない印象はありますね。

- 久保田:

-

CES2020もその傾向が強かったですね。だいたいの場合が「一緒に作る人を大募集中!」みたいな感じですね。ハードウェアのデモ展示でもそうで、スマホをミラーリングして動画が見れます、といった程度のものが多くて。いろんな企業が視野角の広さや映像の鮮明さをプッシュしているんですが、「社会や体験の何が変わるのか?」が具体的に見えてこないというか……一方でNrealのブースは人も集まっていたし、体験も作り込まれていたので良かったんですが。

- 松山:

-

さっきの展示デモの話やコンテンツの件も、各社そうなってしまう理由も分かるんですが、それで“壁”みたいなものを超えられるのか、という問いと戦わないといけないですね。

普及、広く使われるという観点から言うと、去年はインスタグラムやスナップチャットのARフィルターが流行りましたよね。顔にエフェクトを表示したり、男女を入れ替えてしまったり、あとは年齢を変えたり。

- 松山:

-

ただ、あのフィルターを使っている人たちは「ARである」という認識がほとんどないんですよ。作っているクリエイターもARだとは思っていないというか。彼らにとってはあくまで“フィルター”であって、そこにはARだの機械学習だの、というのはほとんど関係ない。

これを知ったときはとても面白いと思った一方で、複雑な気持ちにもなりました。実はみんなXRの技術要素を持ったサービスをガンガン使っていて、それを業界サイドの人が知らないだけなんじゃないかと。XR業界と実際の使われ方の間に、ギャップが生まれているように感じます。こういうふうに、「XRを“XRだ”と思わずに使っている人がいる」シチュエーションもたくさんあるわけです。

- 久保田:

-

業界サイドからすると、技術/テック的な動向として見がちなんですよね。例えばガートナーのハイプ・サイクルの話がよく出てくるのは、様々な技術の行く末を知りたいし、そこに関心があるからです。そういった「技術要素」の枠で認識するのとは対局で、インスタのARフィルターはもう「流行る」とかじゃなく、ただ単に、当たり前のように使われている。

- 松山:

-

ARとVRで技術は共通なんですよね。ただ、使う側からするとVRだのARだのは全く関係ない。ユーザーからすると単なる機能アップデートにしか見えなくても、XRの技術はたくさん使われています。

「ポケモンGO」が出たときも技術的な語りや分析は多々ありましたが、あれもARというフレームで認識しているユーザーってすごく少なかったと思うんですよ。老若男女問わずプレイできて、ポケモンを家に呼んだり、あるいは外に探しに行くという体験ができる、というところが重要だったんじゃないかと。

- 久保田:

-

去年やったXR KaigiXRの基調講演で、Nianticの川島さん(※)も近いことを話していましたね。川島さんが出したスライドの左側には「机の上にCGのお風呂が置かれている」画像、右側には海辺の風景写真があって。「自分たちがやりたいのは左ではなくて右側なんです」と。

(※川島さん……Niantic,Inc エグゼクティブプロデューサー アジア統括本部長の川島優志氏。Googleを経てNianticに参加、「Ingress」のビジュアルおよびUXデザインを担当。その後「ポケモン GO」の開発プロジェクト立ち上げなどを担当した)

-

ARはバーチャルなものを空間内に表示したり出したりする技術である、と説明されがちですが、どちらかと言うと体験の中身を根本的に変えてしまうものであり、「空間に何かが置ける」っていうのはあくまでパーツのひとつなんですよね。

“当たり前のようにXRが使われているカルチャー”を

- 松山:

-

最近はXRを普及させようと業界でタッグを組んで押し上げていくより、その体験がすっかり“しみ込んでいる”ような状況やカルチャーを作るのが大事なんじゃないか、と思うようになりましたね。

“XR”とそれが生み出す“体験”は、科学と工学みたいな感じで、割と混同されたりするけれど、実態は違う、しかし関係はある、みたいな立ち位置だと思うんですよ。「XR」という枠組みだとどうしても技術っぽくなって、文化が育ちにくいというか。もちろん技術がなければ文化は生まれないわけですが、今はやや技術偏重気味かな、と思っています。

今後は技術だけではなく、当たり前のようにXRが使われているようなカルチャーを作っていかないといけないし、もっと言うとそれは“XR”と呼ばれること、いや“XR”として認識されることさえないかもしれないですね。

- 久保田:

-

確かにそのあたりは逆転しているというか。XRは「体験のメディア」とよく言われるし、自分たちもそう言っているんですが、「XRって何?」って聞かれても技術的なところを説明しがちなんですよね。根っこがまず技術なので。逆に体験を作っている側からすれば、あくまで新しい、面白い選択肢がひとつ入ってきたという認識だと思います。その差や違いについて考えなければいけない。

- 松山:

-

“XR”という言葉のくくりで、VR・AR・MRといった分野を横断してスクラムを組ませることには成功していると思います。一方で「技術」と「体験」の領域まで混ぜてしまったのかもしれない。いろいろなものを含みすぎている気がするので、再度セパレートされるのではないか、とか。

- 久保田:

-

技術サイドが語るXRが強くなりがちですが、双方の領域でお互い考えていくような場を作りたいですね。今日僕が持ってきた話題はテック寄りが多いんですけど(笑)、こういう考え方自体を転換していく時期なのかもしれませんね。

分断し孤立した状態を、いかにつなぐのか

- 久保田:

-

2020年と言えば、各社が5Gをプッシュしていますよね。

- 松山:

-

5Gも技術要素ではあるんですが、そこにかかっている投資のボリュームが大きいですよね。5Gの技術的インパクトがどれくらいなのか、様々なプレイヤーが探っている最中で、期待がとても集まっています。このインパクトで一気に押し上げよう、という。

(2020年の1月下旬に開催されたDocomo Open House 2020。実用化が春からスタートする5Gをテーマに、AR/MR関連のデモが多数展示されていたのは示唆的だ)

-

5Gの特徴である「大容量低遅延」で言うと、大人数かつマルチプレイのXR体験を低遅延で実現しているケースってあまりないんですよね。例えばTikTokのようなスマホでのショートムービー投稿サービス、SNSは通信インフラが整っているから登場したわけで、そういうサービスが生まれてくるかもしれない。そういった期待感はあります。

- 久保田:

-

できることの広がりが結構大きいというか。

- 松山:

-

5Gで「何かの領域が拡大する」というよりは「壁を越える可能性」を孕んでいるんですよね。VRゲームのグラフィックが良くなるといった方向性でなく、根本的に全く違う体験や遊び方、使い方が生まれてくるかもしれません。

- 久保田:

-

ARフィルターのように、いずれ5Gも意識されない形で受け止められていくんでしょうね。

- 松山:

-

技術が出てくるタイミングとクリエイションが出てくるタイミングが同時だと、より早く進められるんじゃないか……とは思っているんですけどね。インスタのARフィルターも、技術としては実装されるより3~4年ほど先にあったわけで。少し遅れてやってくるんですよね。技術とクリエイティブを繋ぐ部分や、結びつける動きがあると、面白いものがどんどん出てきそうです。

- 久保田:

-

場とかコミュニティといったものですね。別々の場所にあったコミュニティが混ざり合っていったり、交流を持つことでよりよいものを素早く生み出せるようになる。

- 松山:

-

クリエイティブツールではアドビの「Adobe Aero」も2019年の終わりごろでしたね。このタイミングなのか、と。複数の企業が本格的に取り組んでいて、かつ技術がこなれてきた時期なので、アドビもこのタイミングを狙ったのだと思います。

(iPhoneやiPadでARコンテンツが作れる「Adobe Aero」。2018年に「Project Aero」として開発を発表、その後2019年11月に無料公開された)

-

ですが、こういったプロトタイピングと検証を繰り返すプロセスやツールは、本来であれば技術が出てきた時にこそ起こるべき、生まれるべきなのではないかと考えているんです。もちろんアドビも本当はもっと早く出せるけれど、まだ早い、結果に結びつきづらい、と判断したのではないでしょうか。これは企業戦略的な側面ですね。

- 久保田:

-

VRでも「Tilt Brush」や「Medium」のように、早い段階からVR3Dモデリングツールが複数出ていましたが、なかなかVR好き以外には伝わりづらかった。いろいろな人がVRに触れたり接する機会が増え、「VRで何かを作るのは、エンジニアやプログラマだけのものじゃないんだ」といったムードが広がってきたように思います。

例えば、Oculus Quest購入を機にTilt Brushを始めた3Dモデラーの人とか結構いるんです。認知が広まって、「VRでやると、こういうところが楽しいし便利じゃん!」と。VR業界のど真ん中にいると、みんな触ってるのが当たり前になってしまうので気がつかないんですが。

- 松山:

-

それで言うと、VRアーティストのせきぐちあいみさんのようVRでアートを作るというフォロワーがたくさん出てこないのは少し不思議なんですよね。せきぐちさんを見ている層に、自分もやってみたいと思う人たちがいないのかもしれない。ただ3Dモデラーの方の話みたいに、刺さる層は絶対いるはずです。

- 久保田:

-

Oculusの「Quill」なんかもそうですね。Goro Fujitaさんという方がいて、Quillを使ったアニメを毎日1作品くらいのペースでハイクオリティなものを制作されているのですが、あまりフォロワー的な人を見ないんです。いたとしても表にあまり出てこない。なんというか、分断されている感があります。

- 松山:

-

VRクリエイティブアワード2019の大賞にもなった「MOWB」は、いい意味で分断されているからこそ生まれた作品ですね。360度動画で手描きアニメを体験する内容ですが、エンジニアと一緒に作っていたらあそこまでの作品にならなったと思うんです。執念で描き上げたがゆえの凄みというか。そういう意味でも分断感があります。今後エンジニアの方が入って一緒に作ったらどうなるかは気になりますね。

- 久保田:

-

そういう意味では、2019年は少しその分断が解消されはじめた年だったのかも、と思っています。ベネチア映画祭に出展された「Feather」はそのひとつで。海外だと映画や映像の人がVR×ストーリーテリング系の非ゲームなコンテンツを作ることが多々あるんですが、日本発の非ゲーム系だとまだそこまで多くない。しかもそれが世界的な映画祭に出展され、IPものではなく完全オリジナル、というのはすごく貴重なことなんです。

-

「Feather」の監督はVR・3DCGアーティストの伊東ケイスケさんで、プロデューサーはMoguraで連載もしている待場勝利さんですね。そして音楽はピアニスト・作編曲家の森下唯さんが担当している……といったふうに、エンジニア的な技術サイドではなくクリエイティブサイドなんです。そういった意味で、少しずつですが揺り戻しがあり、分断されたクラスタがつながってきたような印象を受けます。

枠組みをいかに抜け出し、いかに歩み寄るかが課題

- 久保田:

-

XRはヘッドセットやグラスをつけることを想定しているケースがほとんどですが、CESでは“揺り戻し的”なものが見られました。「一度で大人数が体験できる」というニーズを満たす際、たびたび非ウェアラブルなものが選ばれているんです。

- 松山:

-

例えば3D裸眼立体視ディスプレイのLooking Glassとかもそうですよね。

- 久保田:

-

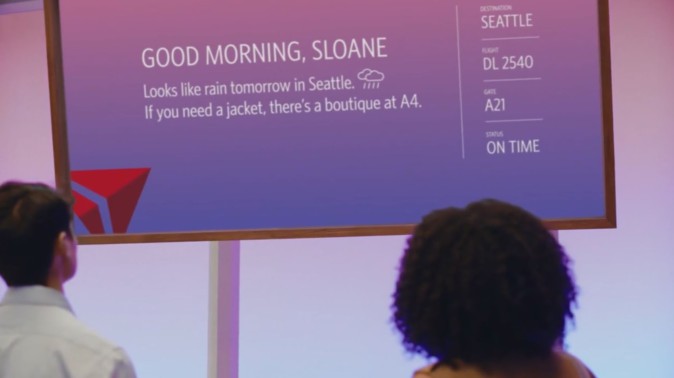

デルタ航空の「パラレルリアリティ(Parallel Reality)」も面白かったですね。同じディスプレイを見ているけど、人によって見えているものが違う。しかもARグラスやVRデバイスを一切使わない、という。

-

これも技術的な話やパラレルリアリティというワードだけでなく、「空港でこういうのができたら便利だよね」という部分を押し出していました。あくまでひとつの事例ですが、みんなで見れる、デバイス不使用のものが増えてくのかもしれないですね。T&S;のプロダクトで言うと、NHKと協力した「カナシミの国のアリス」のプロジェクトとか。

- 松山:

-

アルス・エレクトロニカに出展した作品ですね。あれはヘッドセットこそ使わないものの、「超でかくてみんなで同じものしか見えない環境なら、実質みんなで体験するVRでは?」みたいな考えで作っています。

(「カナシミの国のアリス at Ars Electronica Festival」)

- 松山:

-

僕らは「〇〇リアリティ」といったワード、言葉に囚われすぎるのはよくないと思っていて。AR、VR、MR……XRはその言葉による区分けというか、“縛り”みたいなものが大きいと感じます。「これは何リアリティなの?」って言ってしまうし、そう認識してしまう。だから勝手に枠組みを作って縛ってしまうことも多々ありうると。色々なプロジェクトに取り組んでいるからこそ、既存の考え方や枠組みに縛られないようにしたいですね。

- 久保田:

-

これくらい大きいものを作ると、ヘッドセットなしでも没入感がだいぶ出てきますよね。最近では先ほど挙げたLooking Glassのように、ハードウェアサイドから固定観念を破るようなものも出てきています。VR業界サイドの人からもLooking Glassは興味を持たれていたり、あるいは実際に何かを開発してみたり……。

こうした流れを見てみると、2020年はかなり大きく変わる年になるんじゃないでしょうか。XR関連の担い手とクリエイティブ系のコミュニティの分断が変化する年というか。

特に自分たちの主催しているXR Kaigiもそうですが、業界サイドから見ても、色々なバックグラウンドの“作り手”が増えていってほしいと思っています。

- 松山:

-

“XR”と名づけられた領域以外でも、技術要素を使っている人はたくさんいます。知らずに、それと認識せずにみんなが楽しんだり作ったりしている。仮にそういったサービスや作品が爆発的に流行ったとき、XR関係のプレイヤーが不在だと悲しいしもったいないと思います。

- 久保田:

-

実はVRの学術、アカデミックも少し似たような印象を受けていました。日本のVR学会は非常に稀有で、学会レベルでVRに取り組んでいるのは日本とフランスくらいです。アメリカのでもSIGGRAPHでVRが扱われていますけど、「コンピューターグラフィックス分野の一部門」という位置づけで、独立していないんです。でも、SIGGRAPHあたりは最初のVRブーム、20年や30年前から学術的にVRをフォローしている。

それからOculus Riftが出てきて、いろんな人がVRに触れるようになった。でも、開発者がRiftであれこれ試行錯誤しているとき、あまりアカデミックとの交流がなかったんです。過去の資産を活かすことができなかった。もっと互いに歩み寄れていたら、さらに面白いものが出てきていたり、ずっと進化が早かったのかもしれない。恥ずかしながら自分もあまり近寄れなかったんですが……。

ただ、最近はみんな研究室でOculusのデバイスを触ったり、新デバイスを使った実験をメーカーと相談していたりするので、コラボレーションが進んできたのかなと。昔と比べるとだいぶ近しくなったと思っています。

- 松山:

-

先ほどの話とすごく近い関係性ですね。

- 久保田:

-

取り組む課題やテーマは同じでも、断絶していてあまり歩み寄れていない。どうやってみんながつながっていく/みんなをつなげていくか、これが2020年の課題だと感じています。歩み寄れさえすれば、すごい勢いでドライブできるんじゃないかと。

- 松山:

-

技術とクリエイションとの話で言うと、コンシューマーにすごい速度で波及していくってところに価値があると思うんですよ。「これは面白いね」という形でコラボしていけると、業界やコミュニティの内側にとどまらず、外にどんどん広がっていく。これに関して「キャズムを越える」という言葉がありますが、どちらかと言うと地下水みたいに“しみ込ませる”の方が近いと思っています。ナチュラルに文化になっていくというか。それをブーストするために、5Gやデバイス技術の進化がついてくるのかもしれませんね。

(了)

【Sponsored】THINK AND SENSE

(インタビュー・文:水原由紀、撮影:長谷川夏暉)