2019年9月4日から6日にかけて、国内最大のコンピュータエンタテインメント開発者向けカンファレンスであるCEDEC 2019が開催されました。

初日の開幕とともに行われた基調講演「ゲームの、そのさらに先へ – 新たな体験の創造に向かって」というタイトルで、「Rez Infinite」や「TETRIS EFFECT」などで知られる水口哲也氏が登壇。本記事では、この講演の模様をレポートします。

入社一年目でARシステムの開発、セガ入社からのアーケードゲーム開発時代

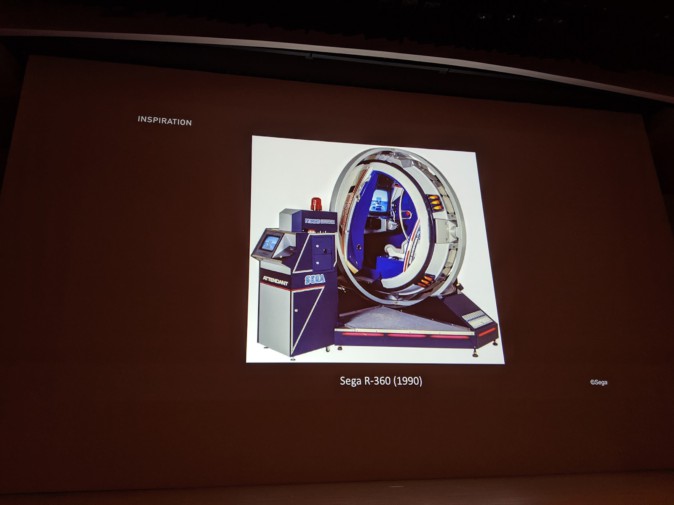

2014年に米国でエンハンスを起業し、2016年に「Rez Infinite」、2018年に「TETRIS EFFECT」を発表してきた水口氏。氏のゲーム制作の出発は、1990年のセガ入社に遡ります。1990年当時、セガが発表していた体感型の筐体「R-360」に衝撃を受け、そのまま新卒でセガへ。

(360度回転する体感型アーケードゲーム筐体、Sega R-360。この言語を超えた圧倒的体験を見て、ゲーム業界に可能性を感じたのだとか)

氏はまた、1988年にNASAが発表していたVRシステムにも強い感銘を受けており、当時からVRのような先端技術に高い関心を持っていたそうです。

The Virtual Interface Environment Workstation (VIEW), 1990

(Partnership with VPL Research, Inc. )

1980年から1990年代は、いわゆる第一次VRブーム。1960年代に研究室で誕生したVR技術が産業に進出し始めた年です。当時はバーチャルリアリティという言葉もまだあまり馴染み深いものではありませんでした。氏は入社面接でもVRについて力説したそうですが、当時の役員にはあまり理解されなかったようです。

VRの歴史に関する参考記事:

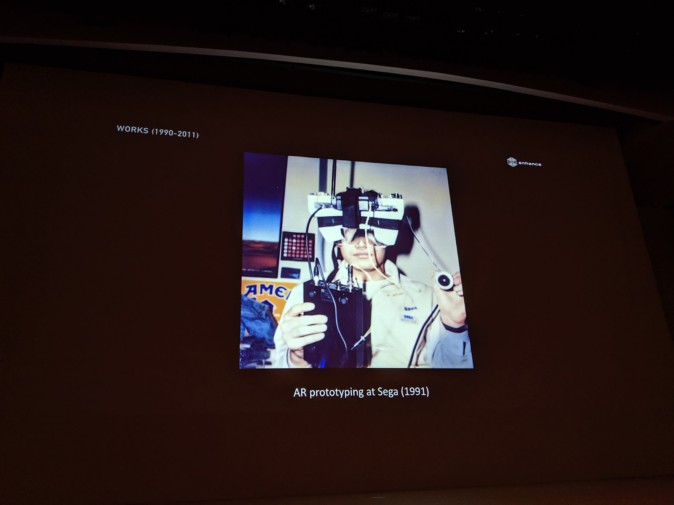

そんなVRブームの最中にあって、水口氏がセガ入社一年目に「勝手に」行った最初の仕事は、ARシステムのプロトタイプ開発でした。

(携帯型ゲーム機「ゲームギア」に、ハーフミラーや発泡スチロールを組み合わせて製作していた当時のデバイス。3DCG技術が進んでいない時代だったために、ドット絵を重畳するシステムだったそう。1960年代にアイバン・サザランドが考案した世界初のVR/ARヘッドセットを彷彿とさせる)

「この当時から自分はVRの信仰者だった。というより、その先にある体験を作りたいとずっと思い続けていた」と水口氏。しかし、このARシステムをセガの役員会議に持って行ったところ、「面白いけどまだ早いよね」と簡単にスルーされてしまったとのこと。

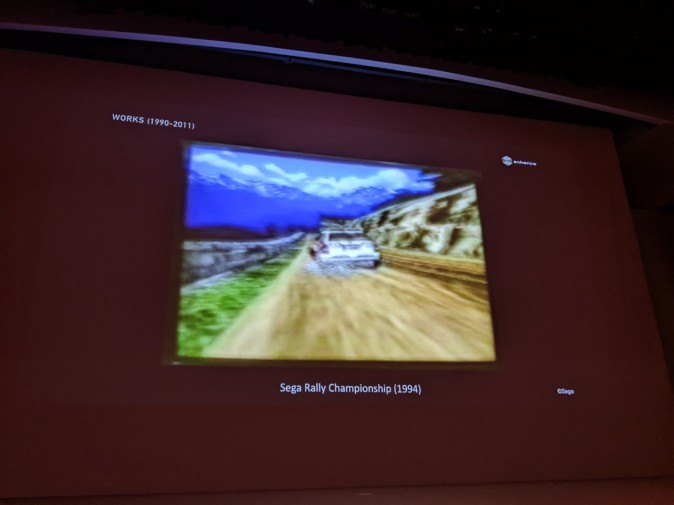

氏はその後、VRのアーケードゲームの研究開発に2年ほど従事しました。1994年になる頃には3DCGを扱う技術が徐々に発展し、リアルタイムにCGをテクスチャに貼れるようになったのだとか。この時水口氏が携わっていたのは、レースゲーム「Sega Rally Championship」です。

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

(「Sega Rally Championship」。後に実際の車を連動させて展示されることにもなった(写真右))

舞台はコンソールゲームへ。音楽とゲームの融合、先進的チャレンジとその限界

2000年代に入る頃には、水口氏はドリームキャストやプレイステーションなどのコンソールゲームの開発に着手していました。

そこで手がけた作品は、音楽に関するものが目立ちます。氏曰く「昔から音楽が本当に好きで、ゲーム開発をしていなかったらミュージックビデオの監督になっていただろう」とのこと。こうした音楽とゲーム体験の融合という思想は、近年のVR作品にも変わらず継承されています。

(「スペースチャンネル5」。シューティングやアクションの要素も持つ、ミュージカル仕立てでストーリーが進んでいく音楽ゲーム)

(PSVR版の「Rez Infinite」の原点とも言える「Rez」(2001年発表)。コントローラの振動にとどまらないリッチな触覚体験を追求して追加のバイブレータも開発した(写真右)。アーケードゲーム出身である水口氏のバックグラウンドを垣間見ることができる)

この頃から水口氏は既に、音楽とゲームの融合を通じて、視覚と聴覚、さらには触覚までもを組み合わせた体験を追求していました。しかし、作り上げた空間や提示したい体験は3次元的な広がりを持っている一方で、当時のメディア(ディスプレイ・ハードウェア)ではほとんど平面的な体験しか伝えることのできないという「情報落ち」に、強いジレンマも感じていたそうです。この表現への飢えのような思いが、後の「Rez Infinite」へと繋がっています。

また一方で、2003年にはソニーがプレイステーション・ポータブル(PSP)を発表しました。「インタラクティブ・ウォークマン」とも呼ばれたこのハードウェアは、当時では珍しかったヘッドフォンジャックを兼ね備えた携帯型ゲームコンソールでした。

時を同じくして2003年、水口氏は独立し、キューエンタテインメントを設立していました。氏はそこで、PSP向けに音楽とゲームを融合した体験となる「ルミネス」を開発します。どこにでも持ち運べる音楽ゲーム体験を実現できたことに、当時水口氏は感動を覚えたそうです。

さらに時は過ぎて2011年、水口氏は人の身体の動きをセンシングできるセンサ「Kinect」を組み合わせた「Child of Eden」をリリースします。

音楽とゲームという二つの要素の掛け合わせで、常に挑戦的な作品を生み出し続けてきた水口氏ですが、しかし、「Child of Eden」のリリース後に「疲れてしまった」と語りました。

Kinectなどの先進的なデバイスをフル動員させていくら頑張ったところで、体験を伝えるメディアは四角い平面モニターという狭い枠でしかない。さらには触覚フィードバックもなく、三次元的で五感情報が豊かに溢れる理想の体験からは程遠い。

「ここでこれ以上頑張っても、新しい体験を生み出すことはできないと感じた」と水口氏は語ります。そこから氏は、3年間ほどゲーム開発を休止することになります。

「ずっとやりたかったこと」の実現、「Best VR Game」の誕生

Oculus Riftが米国のクラウドファンディングプラットフォームであるKickstarterに登場したのは2012年。そこからHTC VIVEやPlayStation VR(当時はProject Morpheus)などの安価で高品質なVRヘッドセットが立て続けに発表され、2016年には一斉にそれらの製品の市場投入が行われました。

「第二次VRブーム」の波をいち早く察知した水口氏は、「ずっとやりたかったことを実現できるデバイスがようやく登場した」として、2014年に米国でエンハンスを起業。PlayStation VR発売の2016年に合わせて、「Rez」をPlayStation VR向けの体験へと改良した「Rez Infinite」を発表します。

(VR体験のために作られた新ステージ「Area X」のトレーラー)

その体験の特筆すべきポイントとして、氏は講演中に何度も「共感覚(シナスタジア / Synesthesia)」というキーワードを挙げました。

共感覚とは、字義通りの意味では、ある感覚刺激Aに対して、通常は感じられない他の感覚刺激BやCを同時に知覚する現象のこと。例えば文字を見るとそれに色を感じたり、音を聞くとそれぞれに特有の色を感じたり、形に対して味を感じたりするなどの例が報告されています。

ただ、ここで水口氏は、視覚・聴覚・触覚それぞれが連動・統合されたマルチモーダルな体験のことを、「共感覚的な体験」と説明しています。それは、ただ光や音が乱雑に提示されるのではなく、光・音・振動が何らかの説得力を持って統合され、全てが一つの体験としてまとめあげられているものです。

(PlayStation VR対応の「Rez Infinite」)

関連記事:

もちろんこれまでのテレビゲームでも、視覚(テレビ)、聴覚(ステレオスピーカー)、触覚(コントローラの振動など)は、演出として全てが統合された体験となっていたはずです。たとえば敵に攻撃された時、攻撃を受けた痛々しい音とともにコントローラは震え、モニターは警告を示すような赤みがかったエフェクトで光を発したかもしれません。

しかしVRでは、視界はあたり一面に開け、三次元的な定位を持った音があたりを包みます。それらの体験としての説得力、そうした体験の生み出す感動の大きさが、ディスプレイが平面であった頃と比べて圧倒的に大きいのです。

「Rez Infinite」を体験し終わった後、誰もが言葉を失い、あるいは興奮し、あるいは涙することしかできなくなったそうです。これまでのテレビゲームでは実現できなかったそうした情景は、プレイヤーが得る体験の圧倒的な「共感覚性」にあるのでしょう。

「Rez Infinite」は、米国のゲームアワード「The Game Awards」で2016年に新設された「Best VR Game」を受賞しました。これに対して水口氏は「人生で一番嬉しかったことかもしれない。昔『Rez』を作った時に『まだ早いよね』と言われて感じた悔しさのようなくすぶりを綺麗に払拭できた。2001年に『Rez』で表現したかった体験は、やはり間違っていない、時が経っても素晴らしい本質的なものだったと証明できて嬉しい」と語りました。

「テトリスで人を泣かせる」

「Rez Infinite」をリリース後、水口氏が次に世に送り出した作品は「テトリス」でした。

(2018年にリリースしたPSVR向け作品「TETRIS EFFECT」。2013年ごろにプリプロダクションがスタートし、その後は「Rez Infinite」と並行して細く長く継続されていたのだそう)

テトリスは世界中の誰でも知っているくらい、既に「完成」しているゲームです。それをどのように再設計するか? エンジニア的な視点では「これ以上やることがない」と見えるものですが、アーティスト的には「テトリスでどうやって人を泣かせることができるか?」という問いを考えたくなるのだとか。

2年のプリプロダクションを経てなお開発陣に「飽き」が訪れなかったことから、「TETRIS EFFECT」は時間経過で風化しない本質的な面白さを持っていると確信できたと言います。

関連記事:

社外の人に「テトリスを題材にしたコンテンツを開発する」と話すと、決まって最初は理解されなかったと氏は語ります。しかし、コンセプトアートやデモの動画を見せると、きちんと納得してもらえたそう。

水口氏は「言葉など、これまでと同じやり方では体験の面白さを説明するのが難しくなってきている」と、今後ゲーム業界が直面するであろう課題を指摘しました。

ゲームの枠を超えた、新たな「体験」へ

講演では、水口氏が手がけた「ゲーム以外」の作品も取り上げられました。

(「Rez Infinite」に対応した触覚スーツ「シナスタジア・スーツ」。全身に配置された振動素子が「Rez Infinite」の視覚・聴覚体験と連動して振動することで、より一層豊かな「共感覚」的体験を実現する)

関連記事:

(2個のサウンドスピーカーに、44個の振動素子を備えた椅子「Synesthesia X1 – 2.44」。

シナスタジアラボ(※)と、サウンドアーティストのevala氏コラボにより生まれた。「音楽作品というか、体験作品としか言いようがない」と水口氏は説明する)

※シナスタジアラボは、共感覚(シナスタジア)や感覚複合体験の実験・研究や、それに伴う体験のデザインを追求するために設立されたアライアンス型ラボ。Enhance、Rhizomatiks、Resonair、Embodied Media(Keio Media Design)をはじめ、テーマに合わせて様々なアーティスト・開発者・企業などがコラボを行っている。

歴史を紐解いてみると、これまでコンテンツを載せる「メディア」は、テレビ(主に視覚・聴覚)やレコード(主に聴覚)などのように、五感をはじめとする豊かな情報から、特定の一部の感覚だけに特化する形で発展してきました。

しかし「シナスタジア・スーツ」や「Synesthesia X1 – 2.44」では、たとえば耳だけではなく身体で音を感じるようなことが起きています。これを通じて、個々の感覚を切り分ける手法では表現できていない、抜け落ちてしまう情報がたくさんあることに気がついた、と水口氏。

https://photos.app.goo.gl/1Tfy5J81dmRNRSoF8

(テクノロジーアートのイベント「Media Ambition Tokyo 2019」で展示されていた「Synesthesia X1 – 2.44」)

こうしたモダリティ(感覚)の統合問題の例として、水口氏は「アイデアを思いついた時の感覚」をあげました。何かアイデアを閃いた時、人は様々なモダリティが複雑に混ざり合って「ぐちゃ」っとした感覚を得ます。たとえば「頭がスカッとする」「興奮して心臓がドキドキする」「アイデアを実現したくてウズウズする」など、閃いた感覚を説明するために、人は言葉や絵などのメディアを使うことになります。しかしそれらは「ぐちゃ」を100%説明できるものではなく、必ず一部分を切り出したものになってしまう、つまり情報の欠落が生じてしまうのです。

これを解決する力を秘めているのがVRです。視覚・聴覚・触覚などの各モダリティを現実同様、自然に統合することに長けた体験メディア。今後体験の解像度やインタラクティブ性が高まることで、得られる感動はますます大きくなるだろうと水口氏は語ります。

ゲームの未来は、どこへ向かうのか?

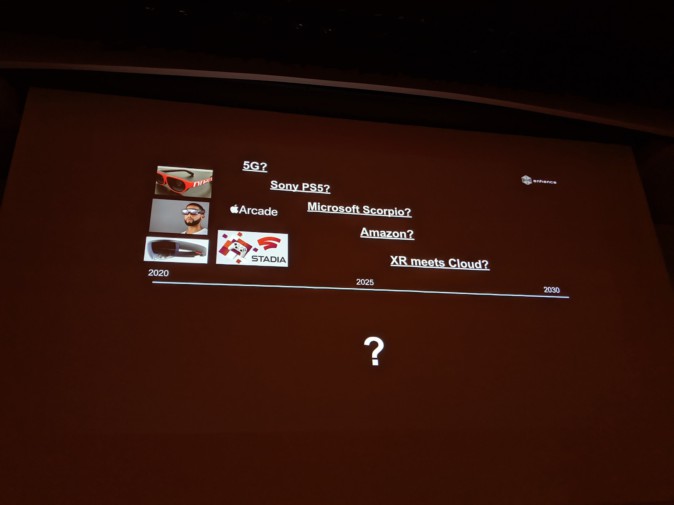

水口氏が講演の最後に語ったのは、ゲームの未来について。

5GやApple Arcade、Google Stadia、Microsoft Scorpioなどが登場し、クラウド技術やPlayStation 5などの新デバイスも期待される今日。水口氏がとりわけ期待しているのは、グラス型デバイスを中心とするAR/MR技術です。軽量化・高解像度化などが進んだグラス型デバイスが、IoT、AIなどの他の技術と結びつきながら生活の中に浸透する未来を予想しているそう。

(現実を舞台にした「Minecraft Earth」は、現在スマホ向けにβテストが開始されている)

(MRデバイスであるMagic Leap One向けのタイトル「Angry Birds FPS:First Person Slingshot」)

現在のVR技術においては、アバターを現実の身体と同じように直感的に操作できるとは言え、デバイスの装着や音声通信、相手の表情やジェスチャーの質といった観点から、コミュニケーションの快適さはまだ現実環境の方が高いと言えるでしょう。現実環境をベースにバーチャルを融合していくAR/MRでは、人と人とのコミュニケーションをVRより生み出しやすく、これが今後のゲームの未来には重要だろうとのこと。

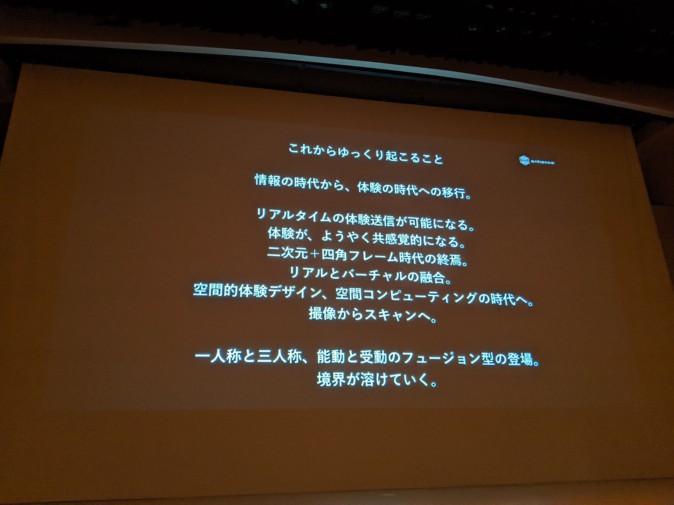

水口氏は続いて、「これからゆっくり起こること」と題して、いくつかの予言を行いました。

まずは情報の時代から体験の時代への移行。その背景として、リアルタイムの体験送信が可能になること、二次元+四角フレーム時代の終焉、リアルとバーチャルの融合などが挙げられました。

「体験の送信」とはすなわち、自分の体験を相手に伝える際、言葉や映像など「体験の一部を切り取るメディア」を使うことなく、五感情報などを豊かに含んだ生の体験そのものを共有できるようになるということです。その先駆けとして、視覚・聴覚情報の共有としてSNSや動画投稿サイトがあるように、今後は「触感」をデータとしてシェアできるようになるかもしれません。

関連記事:

体験の時代は、すなわち空間的体験デザイン・空間コンピューティングの時代であり、「共感覚的」な体験の増加をもたらすだろうと水口氏。そうした時代には、一人称と三人称、能動と受動の境界が溶け、映画とゲームが混ざり合ったような体験が登場することが考えられます。

さらに、デバイスが提示する視覚の解像度の進化は、次の15年で臨界点を迎えるだろうとも予言。8K以上の解像度を識別することは、人間の目にとって極めて難しいことから、そこから先は「体験の質的な深化が進むはず」と言います。

水口氏は、ここから先に起こる変化は、活版印刷の発明以来600年ぶりの大革命になるだろうと語りました。ゲームの、そのさらに先はどうなるのか。三次元で、空間的で、共感覚的な、体験の時代に、ゲームそのものだけではなく、ゲームから始まる新しい何かも含め、どんなことができるのか考えてみてはどうでしょうか、水口氏はそう言って講演を締めくくりました。