2019年6月7日、バーチャルリアリティ(VR)の30周年、そして書籍「VR原論」の刊行を記念したトークセッション「VR生誕祭」が行われました。30年でVRはどのように変化したのか、そしてこれからのVRについて語られた本イベントをレポートします。

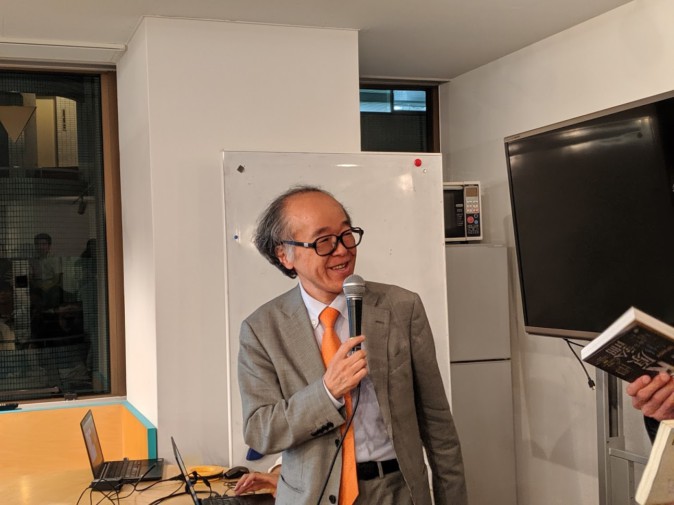

本イベントには「VR原論」の著者である服部桂氏、東京大学でVRに関する研究を行なっている廣瀬通孝氏、そして株式会社エクシヴィ代表にしてOculusの日本チーム創設に携わったGOROman(近藤義仁)氏の3名が登壇しました。

そもそも:書籍「VR原論」とは?

本イベントに登壇する服部氏が執筆した「VR原論」は、日本で最初に発売されたバーチャルリアリティに関する書籍「人工現実感の世界(リンク先Amazon)」を大幅に加筆したもの。当時の国内外における企業・研究機関で行われている事例や、市場に登場していたVR体験を可能にするデバイスなどについて詳述されています。これは工業調査会から刊行されたものの、同社は2010年に事業停止しており、新たに購入することが難しくなっていました。

今回は内容の加筆に加えて、巻末には廣瀬氏、GOROman氏との鼎談が収録されています。

2016年にOculus RiftやPlayStation VR(PSVR)、HTC VIVEなどが市場に登場したことで世界的な盛り上がりを見せているVRですが、こうした状況には1990年代(さらにはもっと前)から研究が続けられてきたという背景があります。歴史上の事例を通じて2度目のVRブームを俯瞰することができる一冊となっています。

(VR30周年を祝う。左から、GOROman氏、廣瀬通孝氏、服部桂氏)

VR技術の歴史と普及

イベントの幕開けを飾ったのは服部氏のトークです。30年以上前からVR技術・VR研究について取材を重ねてきた服部氏から、本イベントがなぜ「生誕祭」なのかが語られました。

イベントが開催された2019年6月7日から遡ること30年、1989年6月7日は、VPL社が企業向けにVR用ヘッドセット「Eyephone」と手袋型デバイス「DataGlove」が発表された日なのです。これらのデバイスの売り文句として使われた言葉が「Virtual Reality」でした。

この出来事は、VRという語が普及することに大きく貢献したとされています。当時この発表を行ったVPL社のジャロン・ラニア氏が「VRの父」と呼ばれるのはこのためです。

(VPL社が発表したEyephoneとDataGlove、当時の動画)

服部氏は歴史を紐解きながら、現在に至るまでの過去のVRについて概説しました。例えば、1960年頃に「Sensorama」という筐体が登場しています。これは、イスに座ってマシンをのぞき込むと3D映像を楽しむことができ、それに加えてアロマの香り生成、イスの振動、送風などの機能が搭載されていました。

さらに1960年代後半には、CGとVRの生みの親とされるアイバン・サザランド氏が、世界最初のVRヘッドマウントディスプレイシステムとされる「Sword of Damocles」を開発しました。

そして2019年現在、市場に出回っているOculus RiftやPlayStation VRといったコンシューマー向けVRヘッドセットは、原理という観点から見れば1990年代のヘッドセットと非常に似ています。

「この30年で大きく変わったのは、その品質と価格だ」と服部氏は語ります。当時研究室の中で数百万円かけないと実現しなかったものは、現在では数万円で、しかも当時より質の高い体験が可能になっているのです。

続いて登壇したのは、東京大学の教授であり、2018年に設立が宣言された東京大学VR教育センターのセンター長も務めている廣瀬氏(研究室ページ)。服部氏の発表を受け、これまでのVRの歴史をおさらいしつつ、現在の研究領域で何が行われているのかを紹介しました。

廣瀬氏が特に注目しているのは、「クロスモーダル」という、人間の持つ性質です。これはある感覚が、他の感覚と相互作用するというもの。見た目が味に影響を与えたり、音が触覚に影響を与えたりなど、心理学研究で様々な事例が見つかっています。

氏の研究室で行われたプロジェクトの一つである「Unlimited Corridor」。現実では曲がった壁を触りながらその周りをぐるぐる回っていますが、バーチャル空間で真っ直ぐな壁・真っ直ぐ歩いている映像が提示されることで、体験として真っ直ぐ歩いているように感じさせることができます。

東京大学VR教育センターでは現在、様々なプロジェクトが動き始めています。廣瀬氏はそのうちの一つ「サービスVRトレーナー」を紹介しました。バーチャル空間で、コンピュータによって動作が制御されているキャラクターと対話しながら、接客対応などを学ぶコンテンツです。

最後に登壇したGOROman氏は、バックパックPCを背負い、セグウェイドリフトW1に乗りながら、Oculus Rift Sを被ったままで登場。Rift Sのシースルーカメラで外界の様子を把握し、その様子を投影しながら来場者にMRの世界を紹介しました。

カメラ越しに見る現実には、空中にTwitterを写したパネルが浮かんでいます。そのままGoogle Earth VRを起動し、さながら巨人の視点で東京の街を歩いて見せました(この間もTwitterのタイムラインは表示されっぱなし!)。氏はイベントの最後まで、ついぞRift Sを脱ぐことはありませんでした。

30年後のVRデバイスはどんな形?

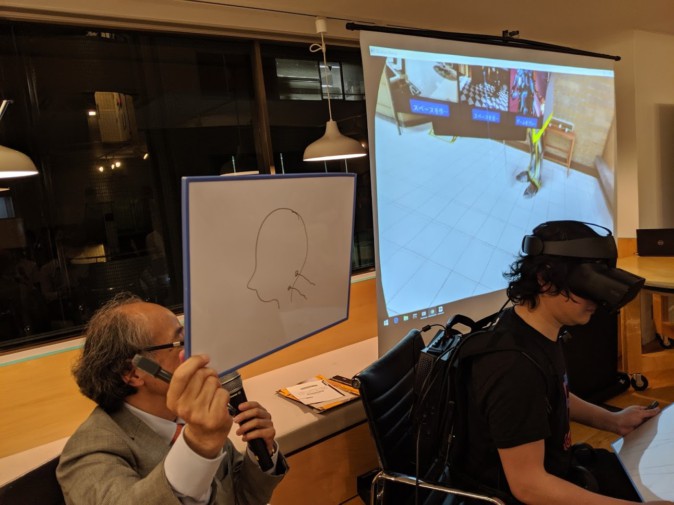

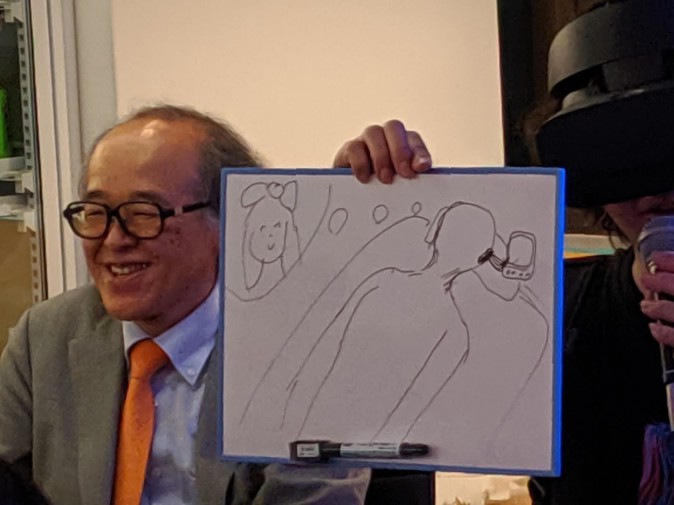

トークセッションの後半では、登壇者3人が思い描く「30年後のVRデバイス」についてパネルディスカッションが行われました。ホワイトボードを配り、その場で図示してもらう形式です。

真っ先に手を挙げたのは廣瀬氏。人の首や後頭部に電極があり、そこからケーブルが伸びています。現在のVRヘッドセットは、目の前に置かれたディスプレイから映像が提示され、それが頭の向きに合わせて変化することで視覚体験を作り出しています。氏が描いたのはそうではなく、神経や脳を電流で直接刺激することで五感体験を生み出すというもの。

脳に直接電気刺激を提示する技術についてはまだまだ課題が山積みというのが現状ですが、近年では電気刺激をVRに応用する研究も進んでいます。今後の研究の進展に期待したいところです。

続いて服部氏が見せてくれたのは、ディスプレイが徐々に人に近づいていく様子です。映像メディア一つとっても、かつてテレビで見ていたものが、スマートフォンとして手の中にまで近づき、それが今やVRヘッドセットのように「目の前」にまで来ています。こうした歴史を踏まえると、廣瀬氏の意見と同様、この後ディスプレイはゼロ距離に、そしてマイナス(体内)にということになるかもしれません。

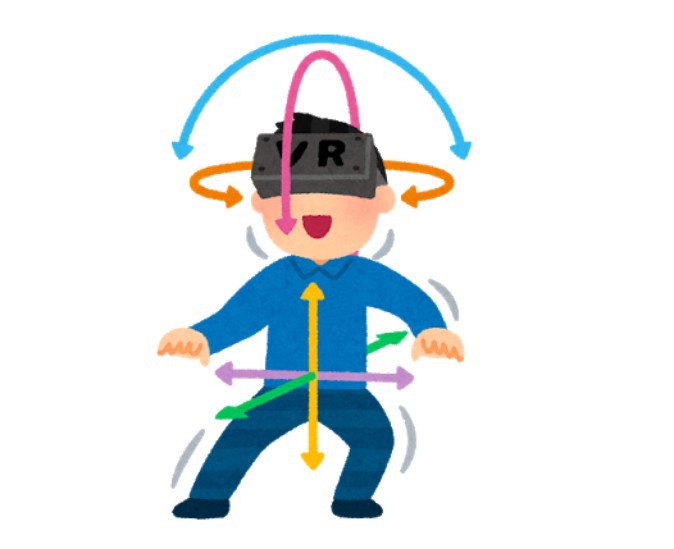

最後にGOROman氏は「0DoFです」といって発表しました。DoFとは自由度のことで、VRの文脈ではヘッドセットの特徴を表す時などに使われます。いらすとやのイラストがわかりやすいです。

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

先日リリースされた「Oculus Quest」は、PCに接続したり外部センサを用意したりする必要なく、6DoFを実現したデバイスです。2019年の現在は「動き回れる」ということに大きな価値が置かれています。

GOROman氏はこれに対して「30年後、物理的な体はもはや動く必要がなく、寝たまま動き回っている体験をできるようになるかもしれない」と語ります。ここで氏が語った「0DoF」とは、物理的な体が一切動かないことを表しています。

廣瀬氏と服部氏はそれを受けて「明るい寝たきり生活」と笑っていました。

イベント終了後には懇親会が開かれ、参加者間の交流やデモ体験などが行われました。社会人のみならず高校生・大学生の参加者もおり、世代や産学官の垣根を超えてVRを盛り上げていこうという熱気が感じられました。