Appleが2月初めにアメリカで「Vision Pro」を発売してからそろそろ一ヶ月が経とうとしている。「解像感もパススルーの精度も高い」という点に驚きが集中していたが、そろそろ「結局、これはどんな性質のデバイスなのか」という点に議論を移すべきだろう。

(Vision Proのパススルー画質は高く、この点だけでも驚嘆に値するが、価値はその先にある)

Appleのいう「空間コンピューティング」とはどんな存在なのか。そして、XR機器の歴史的に見てどのような位置付けになるのか。

筆者はVision Proを発売初日に購入し、今もほぼ毎日、なんらかの形で利用している。そこで感じるのは、「やはりこの製品は、あくまでPCやタブレットに近いコンピュータなのだな」という点だ。ここを少し深掘りしてみよう。

Vision Proは、たしかにHMD“ではない”

頭にかぶるXR機器の総称として「ヘッドマウントディスプレイ(HMD)」という言葉が使われることは多い。だが、HMDとはあくまで「ディスプレイデバイス」のことを指す言葉だ。そして、HMDは生まれてからずっと「他のコンピュータにつないで使うデバイス」だった。役割としては「自分が見た方向に合わせて映像を見せる」ことであり、主たる役割はまさしく「ディスプレイ」だ。

昨今では位置認識がインサイドアウト方式になり、首の動きによる描画遅延を補完するシステムが入ったりする機器も増えているが、PCやゲーム機に接続して使うデバイスは、どれもメインの処理系が“HMDの外”にある。VRには十分な処理能力が必要であり、それを満たすにはPC等とのセットが望ましい。この点に当面変化はなく、マニア向け・業務用機器ではこの形態が続くだろう。

そう考えると、PCなどの接続を前提と「しない」一体型(スタンドアローン)デバイスの場合、「HMD」と呼ぶのは正確ではない……という言い方もできる。この観点で見れば、確かにVision ProはHMDと呼ぶべきではない。

とはいえ、本体内で演算するのか、外側の機器で演算するかは、結局定義の違いでしかない。ポイントになるのは「頭に装着したとき、どう使うのか」という点だ。

Vision Proが独立したコンピュータである、という定義の軸にあるのは、「専用のアプリケーションを複数同時に起動し、利用する環境がある」という点に尽きる。Webブラウザがあり、App Store経由でアプリをインストールし、状況に応じて使い分けていく。

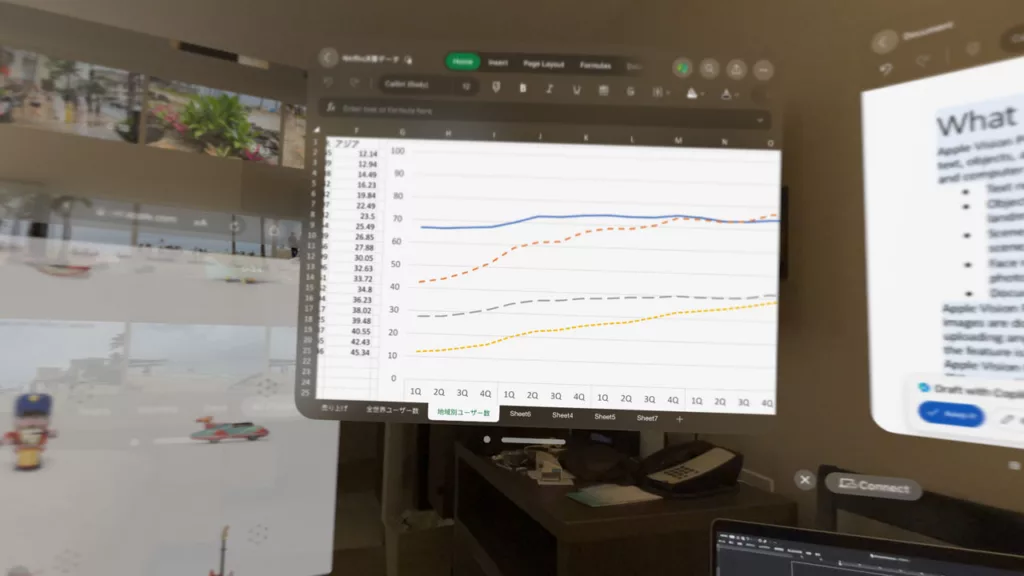

(Vision Proでは複数のアプリを空間内に自由に配置して使える)

なにか1つの用途のためにつけて、使い終わったら外す形が主なのか。それともつけ続けて使うのか。ここが大きな違いになる。

PCやタブレットは、アプリを切り替えながら使っていく。1つの仕事が終わったら電源を切るような使い方は、PCのごく初期にしかなかった。ネットが普及するとさらにレアケースになる。PCやタブレットに近い使い方を「空間を活かして行う」から空間コンピューティング、という言い方はできそうだ。

「1アプリ」が起点のQuest、「複数アプリ」が起点のVision Pro

そうすると2つの点が気になってくる。1つ目は、同じような要素は「『Meta Quest』シリーズにもすでに存在する」という点だ。

ゲームなどの多くのアプリはユーザーの視界を占有し、「一度に1つのアプリしか使わない」前提になっている。だがVision Proにしても、画面全体を活かす「Fully Immersive Space」モードにすれば同じような感じになる。

(「Meta Quest 3」と「Meta Quest Pro」)

ではどこか違うのかといえば、「一般的なアプリ」の扱いだ。現状のMeta Questシリーズでは、複数のアプリを併用「できない」状況が基本になっており、2DのAndroidアプリやウェブアプリ(PWA)などが併用の対象となる。一方でVision Proは複数アプリの併用が基本であり、現状は1つのアプリでFully Immersive Spaceモードを使っている方が例外的と言える。

これはどちらが優れているかというよりも、現時点での方向性の違いと考えるべきだ。Meta Questシリーズに代表されるAndroidベースのXR機器は、まずゲームやフィットネスなどを主な用途として開発されている。そのため、PC的な汎用コンピューティング環境としてはまだ弱い。

例えば、「メールやメッセージを見てビデオ会議のリンクを探し、それをタップして会議に参加。資料を確認しながら対話する」という用途を考えてみよう。PCでは、画面が広い方がいいが特に問題なく行える。同様に、Vision Proでも簡単に行えることだ。平面の画面上にウインドウを並べるPCに対し、Vision Proでは空間の好きな場所にウインドウを配置できるという利点もある。

それに対してMeta Questではかなり大変だ。Meta QuestについてもOSのアップデートなどで改善が進む可能性は高いが、ゲームを主軸に展開してきたところもあり、アプリの量でも差が大きい。

「仮想画面」は空間コンピューティングなのか

2つ目の疑問に移ろう。「なにか作業をする」という点に着目するなら、機器の上でローカルアプリを動かすことにこだわる必要はない。いわゆる「リモートデスクトップ」的な機能を使い、PCなどの画面をXR機器の中に持ち込めばそれでいいのではないか? 現に、「Bigscreen」や「Immersed」のようなサービスはそこを狙っているし、Metaも「Horizon Workrooms」でも類似した機能は搭載している。

BigscreenやImmersedは、大きな画面や複数の画面をXR機器の中に持ち込めるため、実用性も高い。彼らが「Bigscreen Beyond」や「Visor」のような専用デバイスを作るのも、そこに大きな市場があると見込んでいるからだ。

(Bigscreenによる「Bigscreen Beyond」とImmersedによる「Visor」。いずれも軽量小型かつ特定用途に特化したうえでの高性能を謳っている)

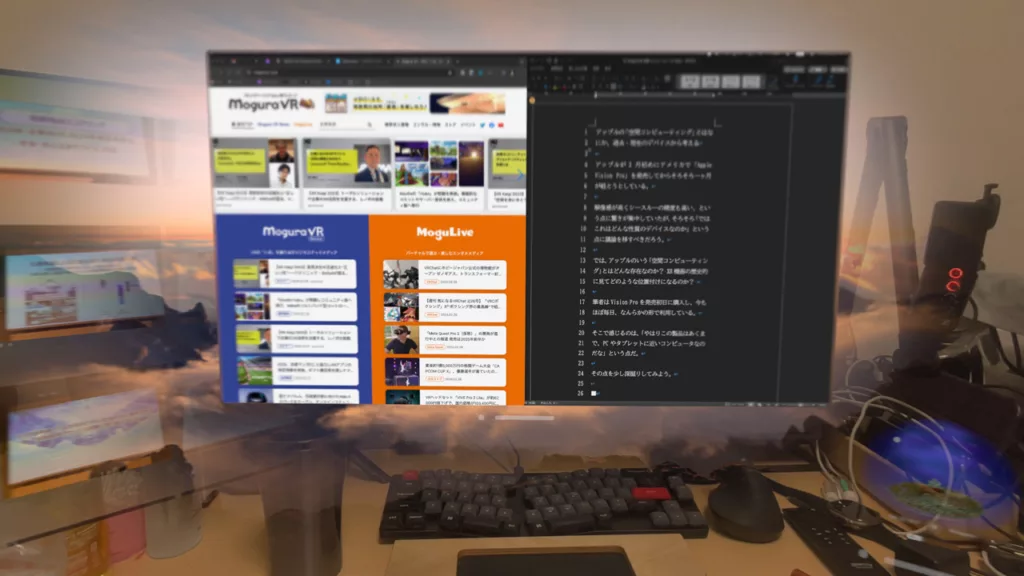

Vision Proは専用アプリの数がまだ少なく、日本語での利用環境も整っていない。作業環境を単に持ち込むなら、連携させたVision Proの中からMacを操作した方がいい。この原稿もそうやって、Vision Pro内から書いている。

(普段から筆者はVision Pro内にMacを連携して作業している)

では、空間に画面を浮かべるという意味では、これだって「空間コンピューティング」ではないのか?

ただ、厳密にいえばこれは「コンピューティングの一形態」ではあっても空間コンピューティングではなかろう。できることは、あくまでアプリごとに空間に配置するのではなく、「大きな画面を空間に配置すること」だからだ。

一方で、ImmersedやHorizon Workroomsのように「空間にミーティングスペースを作り、そこに仮想画面を持ち込む」場合には、Appleが定義するものとは別の意味で「空間を活かしたコンピューティング」と言える。「空間」を作業スペースと捉えるかコミュニケーションスペースと捉えるかの違い、と見ることもできるだろう。

(Meta Quest 3からImmersedを使った時の画面。複数のディスプレイに加え、ミーティング相手のいる「空間」も再現できる)

HoloLensがもたらした「世界にオブジェクトを配置する」世界観

2点を総合すれば、「アプリ単位で好きな場所に配置できる」「空間としての広さを活用している」のがVision Proの特徴と言える。そのためには、現実空間にアプリやオブジェクトを正確に配置し、それらが並列に動き続ける要素が必要だ。

過去、そうした要素を実現しようと試みていたデバイスがある。マイクロソフトの「HoloLens」だ。

(「HoloLens」では、Vision Proと同様に、複数のアプリを空間の好きな場所に配置できる)

HoloLensは2016年に発表された、オールインワン型のXR機器だ。光学シースルー式を採用し、視界の中にアプリやオブジェクトを配置できた。あの当時としてはかなり精度が高く、部屋の壁にアプリを配置し、別の部屋に出てから戻ってきても、ちゃんと元の場所にアプリのウィンドウやオブジェクトがある。スクリーンショットだけを見れば、Vision Proが実現しているものと近い。

ただ処理性能はかなり不足しており、PCと同じ作業をするのは困難だった。HoloLensの光学シースルー方式とVision Proのビデオシースルー方式という違いもあり、視野の中央にしかCGが重ならない。マイクソフトのOS戦略にブレがあったこともマイナス要因だったろう。結局、コンシューマ向けに販売できる完成度には到達しなかった。

当時HoloLensの開発を指揮していたアレックス・キップマン氏は、狙いを「コラボラティブ・コンピューティング」としていた。要は、空間を複数人で共有しながら仕事を進めていくスタイルのことである。空間にアプリを配置し、他人とコラボレーションするという考え方は、他のXR機器向けサービスやVision Proで一部実現されている。

光学シースルー式は安全面で有利であり、工場や建設現場などのB2B用途には向いている。今もMagic Leapなどが光学シースルー式デバイスを作っているが、性能的な課題はあり、こちらも「1アプリ型」で「B2B向け」が中心となっている。

「空間で作業する世界」はここから始まる

Vision Proは非常に高い空間認識能力を持ち、「物理空間の好きな場所にアプリやオブジェクトを配置できるデバイス」という意味では、トップクラスの性能を発揮する。よく言及されるように、画質も非常に高い。これはHoloLensの設計開始から10年近くが経過したからこそ、そして3,500ドルという高価なハードウェアだからこそ実現できるものだ。

AppleはVision Proで、「空間をうまく活かして、コンピュータの価値を高めたい」と考えたのだろう。だとすると、「1アプリの使い勝手」を追求するよりも、アプリを並列して使う方を優先することになる。課題は「高い品質が本当にニーズにフィットしているのか」という点だ。筆者は「初手だと思えば十分な可能性がある」と感じたし、なによりも使うのが面白いと感じている。パーソナルなコンピュータにとっては「面白い」「魅力的である」ことも重要だ。

「高価で重いデバイスを使う割に、この程度か」と考える人もいるだろう。軽量化など、ハードウェアの進化も必要だが、それには時間もかかる。短期的には「いかに便利で快適な機能を搭載していくか」という点の方が重要だろう。過去、空間コンピューティング的な要素を狙った機器やサービスも、まだ入り口に到達したレベルでしかない。AppleはここからOSを進化させていくわけで、ちゃんと先があるのだ。

MetaやBigscreen、Immersedなども競争の中で進化していくだろうし、「開発中」とだけ伝えられている、GoogleとサムスンのによるXR機器も控えている。過去にOculus RiftやHoloLens、Meta Quest(Oculus Quest)などのデバイスが登場したことは、他社の方向性にも確実に影響している。Appleの選択も、確実に他社に影響を与えていくことだろう。

(了)