一般社団法人VRMコンソーシアムとMoguraは、8月16日にオンラインイベント「VRMコンソーシアム:2022セミナー メタバースの標準化にむけた取り組みと課題について」を開催しました。第1回のテーマは「インターオペラビリティ(相互運用性)とVRMが目指すもの」。メタバースにおける相互運用性とクリエイターの権利保護について、様々な事例の紹介や、法的観点から見た将来性について、4名の登壇者によるセッションが行われました。

「VRM」は相互運用性を見据えた3Dアバター向けフォーマット

メタバース時代のアバターの総合運用性を見据えた3Dアバター向けフォーマット「VRM」。その策定と普及を目的として2019年に発足した団体がVRMコンソーシアムです。また、VRMの国際的な標準化に向けて、2022年7月に「Metaverse Standerds Forum」(MSF)にも加盟しています。

(画像: VRMコンソーシアム)

なお、VRMの技術ドキュメントはこちらのページから読むことができます。

メタバースと標準化の重要性

最初に行われたセッションは「メタバースと標準化の重要性について」。ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン日本担当ディレクターであり、一般社団法人VRMコンソーシアムの理事・渉外委員長を務める大前広樹氏によるセッションです。

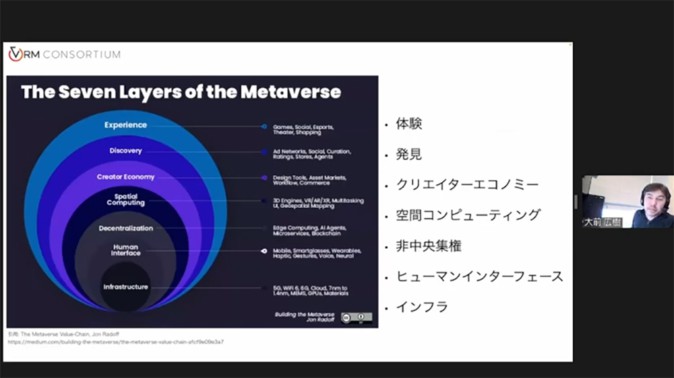

セッションは「メタバース」の概要を紹介するところからスタート。大前氏は「いろいろな見方や意見がある」と前置きしたうえで、ゲームデザイナーのジョン・ラドフ氏が発表した記事「メタバースの7つのバリューチェーン」から「メタバースの7つのレイヤー」を紹介。これはメタバースは「体験」「発見」「クリエイターエコノミー」「空間コンピューティング」「非中央集権」「ヒューマンインタフェース」「インフラ」の7層で成り立っている、という考え方です。

また大前氏は、「別の文脈では、メタバースは『オンラインでコミュニケーションをするもので、なおかつ経済活動を含んでいるものだ』と定義している人もいる」と補足。こうしたオンラインとコミュニケーション、経済活動という捉え方は、現状のインターネットの特徴と同じです。そのうえで、大前氏はラドフ氏の図表は「現状のテクノロジーのトレンドを構造化したものとして捉えることができるかもしれない」と語ります。

「メタバース」は「群盲象を評す」ではありませんが、多くの人が同じものを触っているにもかかわらず、人によって別の表現をしているため、話が噛み合わず実像が見えてこないケースが多々あります。そこで大前氏は「メタバースは、コミュニケーションチャットやMMORPG的なものを想像するよりも、『3次元のインターネット』と定義することが最も現実に即しているのではないか」と話します。

この「3次元のインターネット」とは、インターネットがもたらしたテクノロジーによる社会の効率化を、より空間的や身体的な領域に踏み込んで提供するものと定義すれば分かりやすいのではないか、と大前氏。つまり、メタバースは新たに誕生するフロンティアではなく、すでにあるテクノロジーによる体験や支援、改善を行うための次のステージだと考えることができる、ということです。

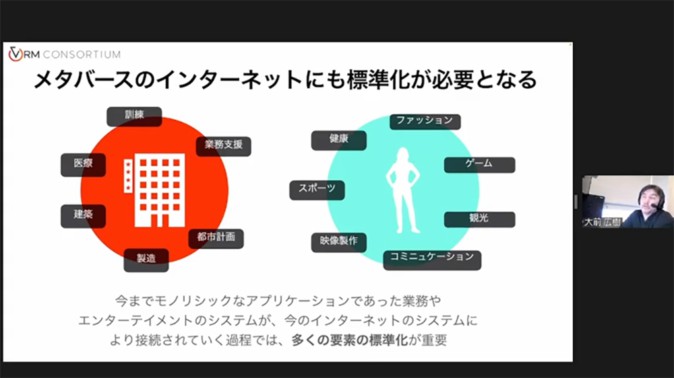

すると「メタバースはゲームやエンターテイメントの世界だけではなく、ビジネスからエンターテイメントまでを、つまりかなり大きな領域を包摂する言葉である」と解釈できます。ビジネスでは既にリアルタイム3Dにより建築や医療、都市計画、訓練、健康などは大きな変革が起きています。大前氏は「それらよりも、さらに広い領域で起きている破壊的な変革であると理解すると、メタバースの現状や文脈を捉えやすいのではないか」と語りました。

マイクロサービス化していくインターネット、標準化の力

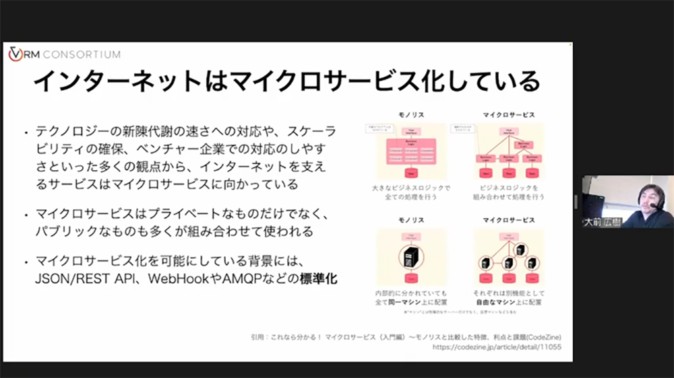

現在、インターネットはマイクロサービス化してきています。この「マイクロサービス」とは、巨大な単一のアプリケーションを作るのではなく、小さいソフトウェアの集合や組み合わせによってサービスを提供するスタイルです。「少し前からの潮流ではあるが、テクノロジー自体の新陳代謝の速さや、スケーラビリティ、障害対応のしやすさなど、様々な観点から、インターネットを支えるものは基本的にマイクロサービスに向かっている」と大前氏は語ります。

マイクロサービスは自社だけではなく、パブリックなものも多数存在しており、それらを組み合わせて新しいものを作り上げるといったことが行われています。こうしたマイクロサービスを可能にしている背景には、JSON/REST APIやWebHook、AMQPといった規格での標準化が行われることにより、マイクロサービス同士が連携してひとつのサービスを提供できるようになっているからです。これがインターネットにおける標準化の力ですが、こうしたものがメタバースにも必要になる、と大前氏は語ります。

標準化とそれに伴うマイクロサービス化により、様々なものが素早く作れるようになります。さらに異なるサービス同士を組み合わせることで、従来より早く・新しいことが可能になり、イノベーションが促進されるといった面も見えてきています。「その可能性に気付いた人たちが盛り上がっているという状況が、現状のメタバースの周辺にある」と大前氏は語ります。

さて、これらの「よりイノベーティブ」「よりクリエイティブ」な状況を実現していく過程には「より多くの標準化」が必要になってきます。そこで立ち上がったのがMetaverse Standard Forum(MSF)です。なお、MSF自体は標準化団体ではありません。複数の業界リーダーが「メタバースはオープンスタンダードの基盤の上に構築されたほうがいい」と提言したことから、Khronos Groupが音頭を取って作られた「場所」「フォーラム」です。W3Cなど、多数の標準化団体と企業が協力して、オープンで包括的なメタバースのための相互運用性標準の開発を促進しています。

MSFでは、基本的に短期間でアクション可能な要件のみを扱っています。主に業界間での用語の統一や、標準の利用に関する推奨やガイドライン、そうしたものに対する相互運用性でプロトタイプを作ったり、ハッカソンなどのプロジェクトのホストを務めたり、といったことが目的です。現在は3Dアセットの相互運用性やハードウェア、プライバシー、言語処理、そしてアバター等について、多岐にわたる議論が行われています。

アジアと欧米、エンタメとビジネスでは「アバターへの需要が異なる」

本記事の冒頭で紹介した通り、VRMコンソーシアムは、人型アバターの標準フォーマットを策定する団体です。MSFに参加したことを契機に、KhronosやW3CのOpen Metavers Initiativeなどからレビューを受け、グローバルな交流も強化されているとのこと。

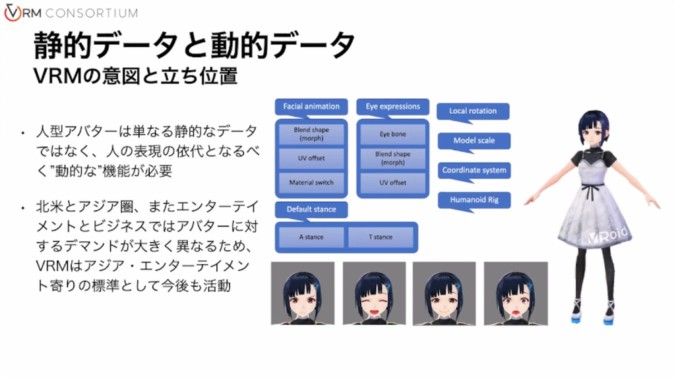

既に世界中でさまざまなアバターシステムが存在していますが、これらは標準データ形式というよりもSDKという形で実装されているケースが多くを占めています。一方VRMでは「振る舞い」に関するものを、フェイシャルアニメーションや目での表現などを積極的に取り入れています。

最後に大前氏は、「北米とアジア圏、エンターテイメントとビジネスでは、アバターに対するデマンド(需要)が大きく異なっている。VRMはアジアやエンターテイメント寄りの標準として今後も活動を続けていく」と語り、セッションを締めくくりました。

スクエニ流Web3事業の創り方とは?

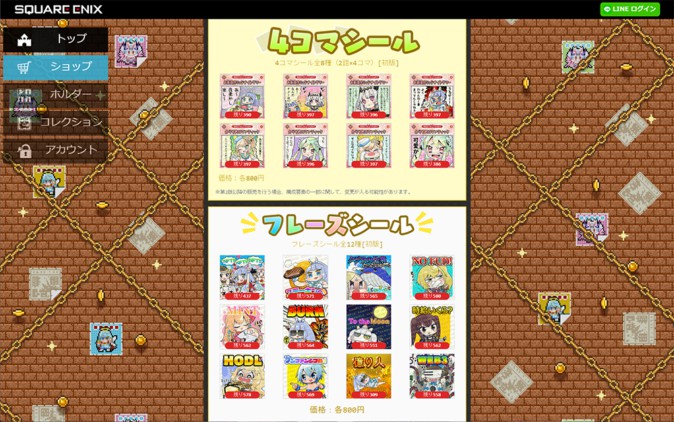

続いて行われたのは「資産性ミリオンアーサーを通して語るスクエニ流のWeb3事業の創り方」。スクウェア・エニックス 畑圭輔氏によるセッションです。

スクウェア・エニックスから2012年にスマートフォン向けゲームとしてリリースされた「拡散性ミリオンアーサー」。本作では、豪華スタッフや人気声優が集結。当時としては珍しかった、ボイスを多用する「よくしゃべるゲーム」としても話題になりました。その後、様々なプロデューサーがシリーズ作品を担当し、メディア展開も多方面で行われています。

(当日のスライドより引用。株式会社スクウェア・エニックスより利用許諾を得て掲載)

本セッションのテーマでもある「資産性ミリオンアーサー」が生まれたきっかけは、2017年まで遡ります。畑氏いわく、当時スクウェア・エニックスではAIやVR、ARに注力しており、ブロックチェーン技術についても「認識はしていたものの、具体的な着手はしていなかった」とのこと。畑氏は翌年、同社代表取締役社長の松田洋祐氏に呼ばれ、ブロックチェーン技術調査・研究に関する社内タスクフォースのリーダーを担当することになり、ここから本プロジェクトがスタートしました。

まずはさまざまな国内外のイベントやプロダクト、技術について調査し、「ブロックチェーンを知る」というところからスタート。しかし、数年経つとやることも徐々に定型化してきます。そこで「自分たちもプロダクトを作った方がいいのではないか」と考えた、と畑氏。いきなり通常のプロダクトを作るのは難しいため、まずは実証実験的なものからスタートすることを決め、2021年に「資産性ミリオンアーサー」の企画承認を得ます。そして、同年10月に「資産性ミリオンアーサー」第1弾の販売が開始されました。

IPとして「ミリオンアーサー」を選んだ理由について、畑氏は「『拡散性ミリオンアーサー』の頃からプロデューサーの岩野弘明氏と一緒に仕事をしてきたということもあり、思い入れがあったことに加え、様々なチャレンジを同作で行ってきたことから、このIPを使いたいと社内に打診して許可を得た」と当時を振り返ります。

プロジェクトを進めるために約束した「6つのポイント」

「資産性ミリオンアーサー」はスクウェア・エニックス初のNFTプロジェクト。現在は第3弾まで発売されており、累計発行数は9万枚以上と、NFTプロジェクトの中でも「成功例」となっています。2022年3月に1stシーズンのクローズを発表した際、ユーザーからの要望も踏まえ、2ndシーズンの開発も決定。現在はゲームコンテンツもサービス内に統合するために、開発が進められています。

「資産性ミリオンアーサー」では、シールを作ってコレクションしていくことができます。コレクションをしていく中でデザインを変えることができるほか、イベントで集めたポイントを使い限定シールが手に入れられるようになっています。こうしたところも、ほかのNFTプロジェクトにはあまりない取り組みのひとつとなっています。

畑氏が「資産性ミリオンアーサー」のプロジェクトを進めるにあたって、会社との間に約束したことが6つありました。ひとつは、「超短期間で開発してリリースすること」です。本作は4月に開発をスタートして10月に販売開始したため、わずか半年間で作られています。タイトなスケジュールであったため、社内の各部門に協力体制をお願いし、開発速度を出すために心血を注いだと畑氏は語りました。

ふたつ目は、「商品がわかりやすいこと」です。「資産性ミリオンアーサー」では「シールをデジタル化し、それを集めつつ売買もできること」をアピールしたかったため、「NFT」や「ブロックチェーン」をファーストにせず、それらの要素はあまり盛り込まないようにしていました。畑氏によれば、それらの要素は「サービスに触れた後で付いてくるような体験にしたかった」からとのこと。「資産性ミリオンアーサー」の世界観に用語を置き換えたり、プレイサイクルをわかりやすくするための様々な方面から尽力しています。

3つ目は「NFTらしい体験を盛り込むこと」。本作ではこれまでにない新しい体験を通して「NFTを大切に思ってもらえる」要素をコンテンツに盛り込んでいます。通常のNFTでは、購入した瞬間ウォレットに入ってきますが、同作ではシールを買っただけでは未完成の状態になっており、ウォレットには存在しません。ウォレットにシールを入れるために、自分で背景やフレームを選んで「プレス」を行う必要があるのです。これにより「自分でオリジナルのシールを作っている」という感覚が得られるようになっています。さらにゲーム内のポイントを最大まで蓄積した場合、「サイプレス」という別パターンへのデザイン変更権利を付与。加えて「サイプレス」を行うことで専用ポイントがもらえる期間限定イベントなどを実施しています。

4つ目は「デジタル価値設計のノウハウを得ること」です。「資産性ミリオンアーサー」は二次流通の売買が可能になっているところもサービスの特徴ですが、それだけではユーザーもどうやって価値を付けていいのかわかりません。そうしたものをアシストするギミックが入れられるような設計が行われています。例えば「プレス」によりどんな背景がユーザーから選ばれるのかわからないため、バリエーションが生まれるように設計されています。またデジタルシールでありながら「貼って剥がした」というユーズド感を出したいと考え、プロパティ等のメタ情報もブロックチェーン上に記録されます。刻印されたユーザー名が書かれているかどうかという点が、シールを貼ったかどうかという情報に該当するものです。ユーザー名が無い場合は、言わば「美品」という扱いになるのです。

5つ目は「マス層に受け入れられるものを作ること」。NFTサービスは初期投資が必要であったり、初期投資の価格が高いケースも散見されます。それらに加えて、NFTを管理するためのウォレットを作成するハードルもやや高め。そこで「資産性ミリオンアーサー」ではその「逆」の体験が得られるような価格設定(第1~3弾は500円、第4弾以降は800円)に。さらにウォレットとしては「LINE NFT」を採用することで、LINEのアプリさえあれば暗号資産口座アプリのインストールや新規開設が不要に。「手軽に参加できる」ことを中軸に置いています。

6つ目は「想定外のノウハウを得ること」です。この得られたノウハウのひとつとして、4コマのマンガを1話単位ではなくコマ単位で販売したことが挙げられます。これは原作者であるちょぼらうにょぽみ氏の理解と承認が得られたゆえに実現しましたが、通常こうした売り方はあまり行われません。実際にやってみたところ「どんなものが人気なのかを知見として得ることができ、売れ残ったとしても発行数が少なく希少価値が上がる可能性がある」と売れ残りに対する認識の変化にもつながったと畑氏は語ります。

最後に畑氏は、「これらがLINEのエコシステムの中で、NFTスタンプとして活用できるような可能性も含めて開発をしていきたい」と意気込みを語りました。

VRMとVRMコンソーシアムが目指す相互運用性と権利保護

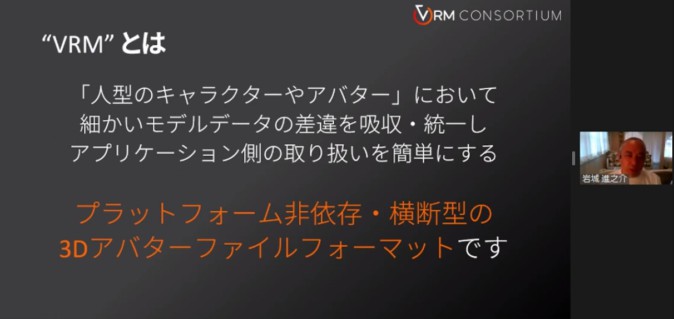

バーチャルキャスト取締役CTO、そして一般社団法人VRMコンソーシアム 理事・技術委員長を務める岩城進之介氏によるセッション、「相互運用性と権利保護~VRMおよびVRMコンソーシアムの目指すもの」が行われました。VRMのアウトラインや「なぜVRMが必要とされるのか?」を知る上で、非常に参考となるセッションです。

岩城氏によれば、VRMとは「人型のキャラクターやアバターにおいて、細かいモデルデータの差異を吸収・統一し、アプリケーション側の取り扱いを簡単にする、プラットフォーム非依存・横断型の3Dアバターファイルフォーマット」のこと。様々なプラットフォームで活動する「アバター」の姿が、プラットフォームごとに固定されてしまうのは好ましくありません。そこで「プラットフォームを横断してアバターを持ち回れる必要がある」というのが、VRMの理念です。

では、なぜVRMのようなファイルフォーマットが必要になってくるのでしょうか? いわゆる3Dアバターなどのキャラクターモデルはものによって構造がバラバラで、そのままではアプリケーション側の対応する負担が大きくなってしまいます。これらをVRM側で吸収することで、アプリケーションから統一的なモデルを使えるようにしています。

VRMを使うことで実現するのは相互運用性(インターオペラビリティ)です。これは「単独のシステムではなく、2つかそれ以上のシステムにおいて、同じものについて同じように情報交換や使用ができる」ことを指します。

VRMコンソーシアムが、VRMを通してこの相互運用性を重視している理由は、とりわけVRやメタバース時代のアバター運用について「今からその必要性を主張しておくことが重要だと考えているから」と岩城氏。アメリカやヨーロッパの企業が開発・提供するアバターサービスは「自分の現実の身体(や、それを簡素化したもの)をバーチャル空間内に持ち込むこと」を重視しているケースがたびたび見られますが、すべてのユーザーがそのような文化圏・世界観に属しているわけではありません。日本では美少女のアバターなどが使われることも多々ありますし、日本以外でも「自分の現実の身体」以外をまとうコミュニティや文化圏が存在します。

このように「文化圏の違い」「自分の姿をどう表現するのか」といった、アバターの根底にある考え方は、コミュニティや文化圏によって大きく異なります。しかし特定のプラットフォームによる強力な「縛り」のようなものが存在してしまうと、「バーチャル上での自分の姿がどのようになるか」の選択肢がなくなってしまう可能性があります。

VRヘッドセットをつけた際、自分の姿がバーチャル空間上でどのようなものとなるかによって、その人の行動が変化する……とする説が、様々な研究から示唆されています。このようにVRにおける「自分の姿」が自己認識に対して与える影響を考慮した際、「自分の姿(=アバター)をどのように表現するかの権利」は大切なものになる、と岩城氏。プラットフォームをまたがって同じ姿を保つ権利は、非常に重要になってくるのです。

VRMが相互運用性のために選んだもの

では、その相互運用性を実現するために、VRMは何を残して何を切り捨てたのでしょうか? VRMはアプリケーション側の取り扱いを簡単にするためのファイルフォーマットです。VRMは編集をサポートするのではなく、編集した結果をアプリケーションに渡すための中間フォーマットであるという割り切り方をしています。「アバターをクリエイトする」部分と「作ったアバターを使う部分」に分けたときに、VRMフォーマットはあくまでも「使う部分」をサポートしています。

さらにVRMでは、3Dアバターの人格権も定義しています。こちらもアバターを使うためのライセンスで、VRM 1.0ではかなり細かく定義されています。アバターのライセンスは、クリエイターの権利保護にも繋がります。

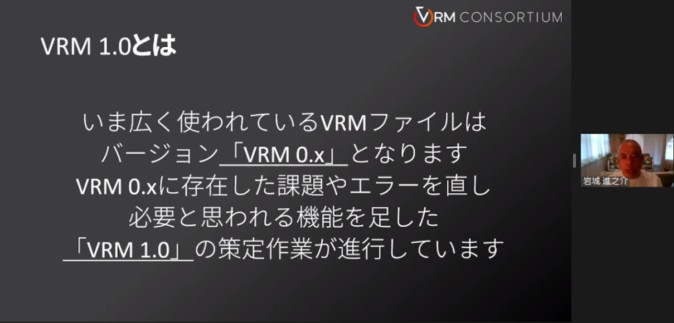

本来あるべき姿に整えた「VRM 1.0」が9月中旬に公開予定

現在広く使われているのは「VRM 0.x」と呼ばれるバージョンです。こちらは素早くリリースすることを目的に作ったフォーマットであるため、やや粗っぽい箇所もあるものだったと岩城氏。この0.xの課題やエラーを修正して、あるべき姿に整え足りなかった機能を足したバージョンである「VRM 1.0」の策定作業が進んでいるところです。

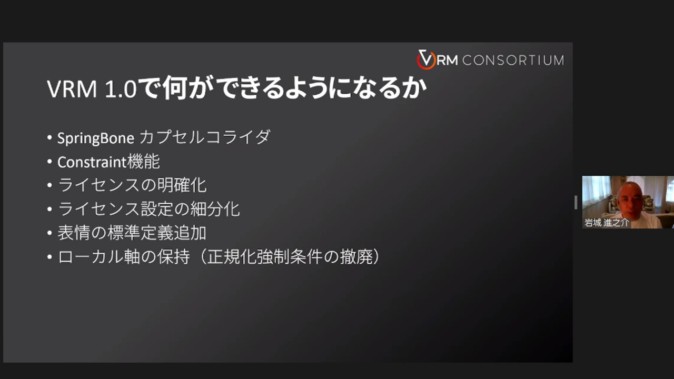

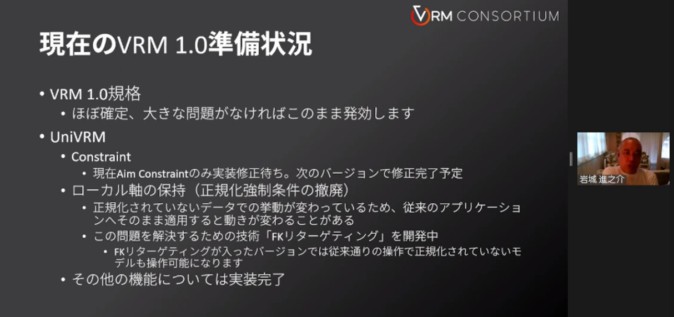

このVRM 1.0は、すでに全コンポーネントがβ段階で使える状態になっています。それに合わせてライブラリーも、VRM-1.0Betaのバージョンがすでにリリースされています。VRM 1.0で実現するものとしては「カプセルコライダ」が利用出来るようになり、コンストレイント(動作の拘束)も出来るようになります。それに加えて、VRMパブリック・ライセンス文章1.0も含まれています。

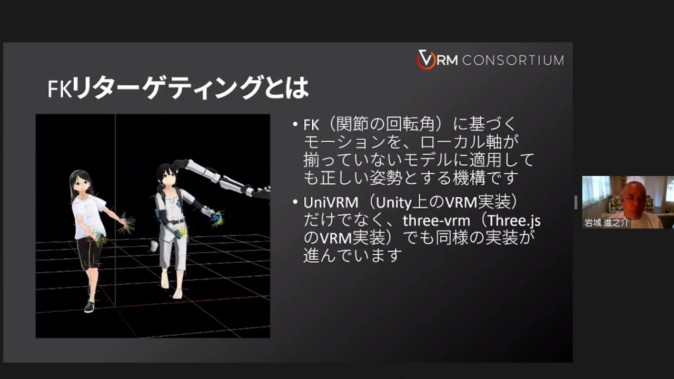

VRM 1.0の規格はほぼ確定しており、大きな問題がなければこのまま発行さる予定。UniVRMは、コンストレイントのみ次のバージョンで修正が完了する予定です。さらにこれまでVRMを使う際は必ず正規化をする必要がありましたが、そちらが撤廃されます。ただしアプリケーション側で挙動が変わってしまう場合があるため、そちらを補正するための新技術として「FKリターゲティング」という機構を開発中です。こちらが入ったバージョンでは、これまでと同じようなアプリケーションの使い方ができます。

VRM 1.0対応のアプリケーションとしては、「バーチャルキャスト」や「THE SEED ONLINE」など、バーチャルキャスト社が提供しているものについてはすでに対応済みです。また、ピクシブの「VRoid Hub」は、9月上旬に対応予定です。VRM 1.0は、このまま順調に進めば、2022年9月中に正式版として発行される予定です。

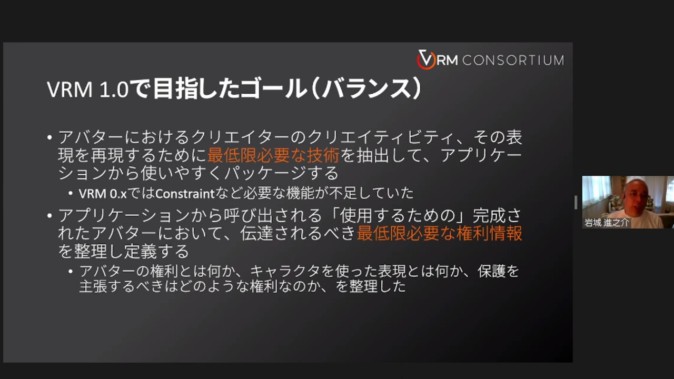

「VRM 1.0で、ようやく我々がやりたかったことがまとまってくる」と語る岩城氏。アバターにおけるクリエイターのクリエイティビティ、その表現を再現するために最低限必要な技術を抽出して、アプリケーションから使いやすくパッケージをする——「アバターを使う上で、最低限必要な権利情報を整理して定義する」ことが、VRM 1.0で目指したゴールです。

一方で「まだまだ足りていない部分もある」と岩城氏。VRMでは使う(USE)の部分をターゲットにしていますが、「CREATE(作る)」と「USE(使う)」の間には「CUSTOMIZE(カスタマイズする)」があるはずだと語ります。こちらの層に関しては、VRMでは現在ケアされておらず、溝がある状態です。

また、権利の主張はできるものの保護は不完全な状態であり、クリエイティビティにどうしても制約が掛かってしまいます。こちらは無制限に対応することはできないため、相互運用性を確保した上で、何が出来て何が出来ないのかさらなる見極めをしていく必要があります。それらに加えてアニメーションを定義するフォーマットも必要になってきます。こちらは「FKリターゲティング」が実装されることで、標準化に一歩近づいた状態です。

最後に岩城氏は「アバターの相互運用性が確保された未来における、最後のピースはみなさんです。ぜひみなさんの力でアバターの相互運用性を実現しましょう」と語り、セッションを締めくくりました。

法的観点から見たメタバース関連技術と権利、契約の変化・留意点

最後に「メタバース関連技術と権利、契約の変化・留意点」と題したセッションが行われました。登壇者はクリエイティブ・コモンズ・ジャパン弁護士であり、「法のデザイン —創造性とイノベーションは法によって加速する」などの著者でもある水野祐氏によるセッション。水野氏はピクシブ株式会社の「VRoid」関連の法的サポートも行っています。

「メタバースと法律」というテーマでは様々なレイヤーでの議論が行われていますが、水野氏は「あまりピンときていない」という水野氏。あくまでメタバースの定義はまだ曖昧であると置いた上で、現時点でメタバースだからこその法律的な課題があるというわけではなく、これらは従来のオンラインゲームやサンドボックスタイプのゲーム、ブロックチェーンゲーム、NFTサービスなどの問題の集合体として議論できれば十分ではないかと語ります。

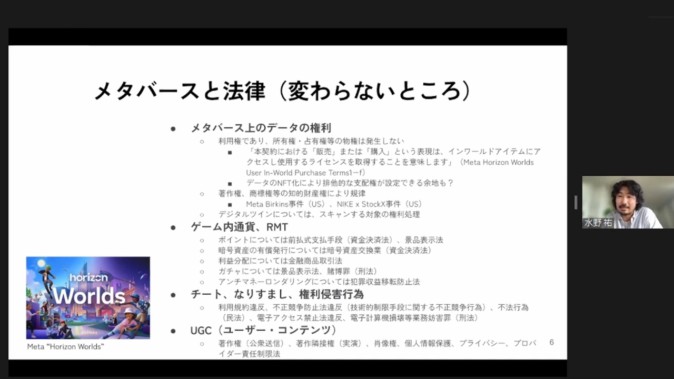

メタバース上のデータの権利には、空間内で使われているアセットや土地、アイテムなどのライセンスはあるものの、所有権や占有権のようなものは(少なくとも現状の法律では)発生しません。水野氏によれば「Horizon Worlds」や「VRChat」、「フォートナイト」どの利用規約を全て読んでみても、これまでのオンラインゲームと比較して、大きく変わったことは書かれていなかったとのこと。

その一方で、「Horizon Worlds」の利用規約には、「本契約における販売または購入という言葉は、インワールドアイテムにアクセスし使用するライセンスを取得することを意味します」と書かれています。このように、各種メタバース内で使われる「誤解しやすい言葉」に対しては、一定の配慮がされているようです。

メタバースでは「デジタルツイン」とも呼ばれる、現実空間を模した世界を作ることができます。これらの構築のために、現実の建築物などをスキャンしてアップロードする際、権利処理が必要ではないかという議論がありましたが、これらについては既存の議論でもある程度は整備されている部分とのこと。

一方、ゲーム内通貨やRMT(リアルマネートレーディング)は議論が続いています。ガチャやアンチマネーロンダリングなど様々な問題がありますが、それぞれで法規制の問題を考える必要があります。

そしてオンラインゲームにつきものである「チート」や「なりすまし」、メタバース上での権利侵害についても、法的なカバーが必要なところです。UGC(ユーザーコンテンツ)についても、著作権や著作隣接権(実演)、肖像権、個人情報保護、プライバシー、主権侵害があった場合のプロバイダー責任制限法など、様々な法律や権利が関わってきます。これらは経産省でも問題の整理をしており、総務省でもこれから議論が行われていく見通しです。

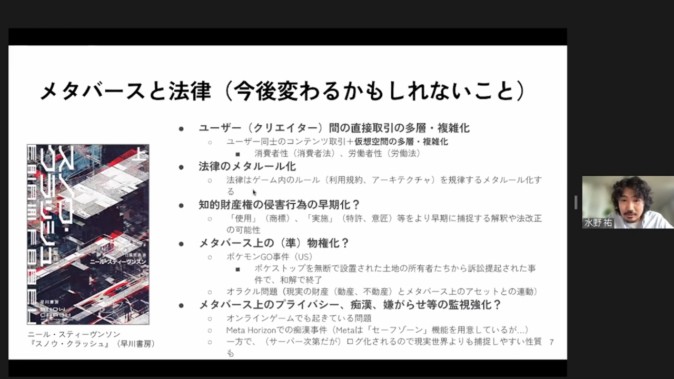

メタバースと法律の関係で今後変わっていくかもしれないところ

メタバースと法律で「今後変わっていくかもしれないところ」として、水野氏は「ある種の空間をプラットフォーム上で提供していくユーザーやクリエイター間での直接取引が、より多層化・複雑化していく際、消費者性がどこまで補足できるのか」「雇用まではいかなくとも、働いてもらうときに労働者性が問題になるのではないか」と話します。

では、メタバースが多層化・複雑化していくときに、法律はどんな役割を果たすのでしょうか。例えばプラットフォームサービスに対する役割としては、利用規約やアーキテクチャなどに規律されるのが原則で、法律の直接適用はないことが前提になっています。

しかし、「法律はまったく影響しない」かというと、決してそうではありません。法律はプラットフォーマーの利用規約やアーキテクチャを規律する「メタルール」として機能していきます。メタバースが多様化・複雑化していき、マトリョーシカのような状態になったときに、法律はどこまで規律するのか(あるいはしないのか)というトピックが議論されていくだろう、と水野氏は語ります。

知的財産権の侵害行為の早期化も予見されています。著作権に関しては現状でも補則できますが、商標や特許、意匠などは、あくまでもものや実際にものが動いたところ等の「商売に結びついた段階」で、それを使用行為・実施行為と結びつけて補則するという立て付けになっています。これでは「メタバースで権利移転があった」という状況で補則できない可能性があります。これらの解釈が変わったり、法改正が必要であったりという議論は起きてくることが予測できます。

メタバース上の物件に準じた権利を発生させようという動きも、今後起きてくると予測されます。一例として「ポケモンGO」が、ポケストップを無断で設置された土地所有者から訴えられたという事例があります。このように、メタバース上のデータやアセットによって権利が侵害されたときに、直接的所有権や物権的所有権の権利侵害で差し止めをする権利は直接的には発生しません。日本的な営業妨害などの法律で対応することは現状でも可能ではあるものの、限界があります。

またメタバース上のプライバシーや痴漢、嫌がらせなどの監視はどうするのかという議論もあります。有名なところでは、「Meta Horizon」で起きた痴漢事件があります。Metaでは既にセーフゾーン機能を用意していましたが、利用者が恐怖を覚えるような事態が発生しました。これはオンラインゲームなどでも起きている問題ですが、何らかの脱出や近づけなくするといった機能を持たせるといったアプローチもあります。しかし、基本的には利用規約でBANすることになっていくと思われます。

メタバースがオンラインゲームよりも踏み込んだ介入が必要になるのかという点については「まだわからない」と水野氏。現実世界とは異なりログが残るものの、現実世界以上に重点的に手当てをしなければいけないのかという部分に関しては、今後の議論が必要です。

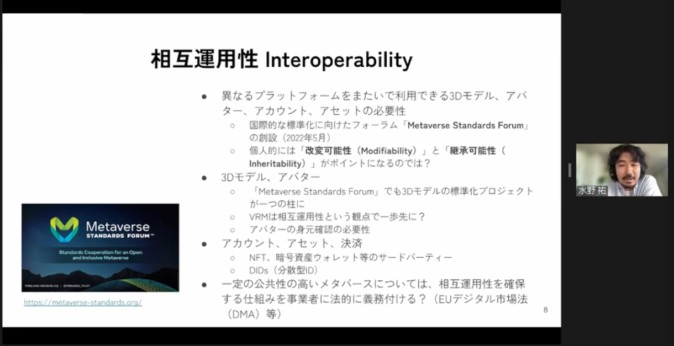

相互運用性には「改変可能性」「継承可能性」が重要

今回のイベントのテーマでもある「相互運用性」については、水野氏は「とても重要だと思っている」とコメント。利便性やサービスを超えて使われるアセットやアバター、アカウントの必要性は大切な視点です。水野氏によれば、メタバースで相互運用性を確保するためには改変可能性と継承可能性のふたつがポイントになります。

メタバースに限らず、様々なプラットフォーマーは主導権を握るために、規格を当該プラットフォームに閉じたものにしてしまいがちです。こうした状況下で、サードパーティや、日本発のサービスとしてプラットフォーマー間をまたいで展開するための戦略を持つことも重要です。MSFでも、3Dモデルの標準化プロジェクトがひとつの柱になっています。また、今後アバターがプラットフォーム間をまたぐ存在になると、アバターと身元確認の技術が必要になる可能性も出てくるのではないか、と水野氏は言います。

水野氏によれば、相互運用性の本丸になってくる可能性が高いのは、アカウント、アセット、そして決済の要素です。アカウントに関しては、GoogleアカウントやApple IDのように1番有力なものが他のメタバースプラットフォームでも使えるようになっていくケースが「ありえる展開」だと水野氏。またNFTや暗号資産用のウォレットも、サードパーティが使える「アカウント」「アセット」「決済」をまとめたものになりえます。他の分野で注目されている分散型IDも、いずれ本格的に運用される可能性もあると語ります。

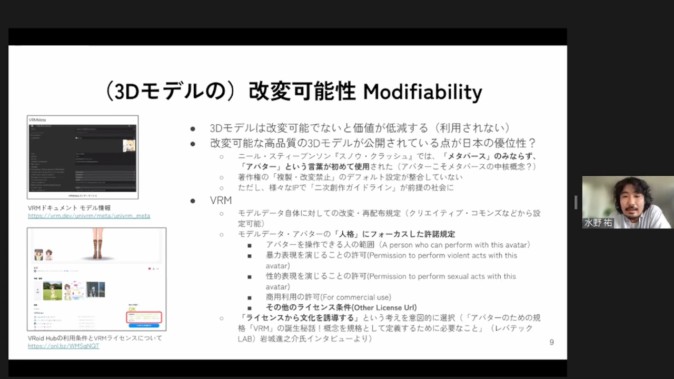

また水野氏によれば、「3Dモデルの面白いところは、改変可能であること」。さらに「改変可能な高品質の3Dモデルがたくさん公開されているところが、日本の優位性になるのではないか」と話します。一方で著作権は改変や複製をデフォルトで禁止しているため、これらの要素とバッティングしてしまいます。しかし昨今では様々なIPで二次創作ガイドラインが設けられるケースが増えているため、契約によってこれらを変えていくことがありえるだろうと語ります。

VRMは、様々なライセンス条件を組み合わせられる「人格にフォーカスした許諾規定」を設けることができます。また「ライセンスから文化を誘導するという考え方」も意図的に選択されています。

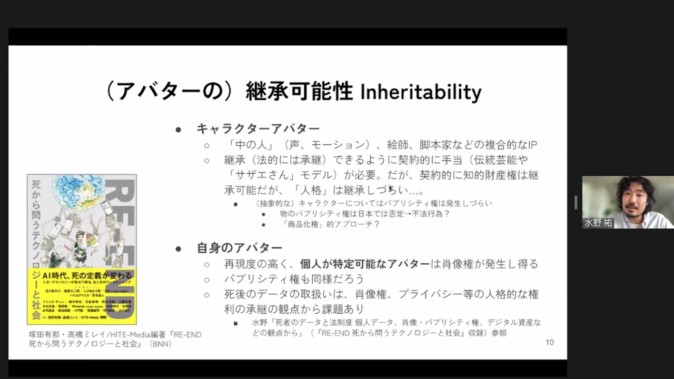

アバターが継承されていくことの可能性も確保していく必要があります。例えばVTuber等であれば、アクターやイラストレーター、脚本家などが参加する複合的なものになっているなかで、誰かがプロジェクトから外れると、その存在が“死んでしまう”ような状態になることがありえます。現状(抽象的な)キャラクターの「人格」は非常に継承しづらく、それらをどのように継承していくのかというところも、契約的にある程度カバーしていくことになります。

最後に水野氏は、「どうしても人格と呼ばれる部分は継承が法的にカバーしにくい部分もあるため、キャラクター自身のパブリシティ権も今後議論されていく部分になる」と語り、セッションを終えました。

第2回のオンラインセミナーは11月18日に開催予定

VRMコンソーシアムは、2022年11月18日に「オンラインセミナー2022 第2回」を開催予定。様々なイベントの取り組み・イベント向けバーチャル空間におけるモノの取り扱いに関する課題などを取り上げます。イベント詳細についてはMogura VRのPeatixで公開される予定です。