8月31日から3日間にわたって開催されたCEDEC2017ではVRに関するさまざまな講演が行われました。

今回は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の秋山 賢成氏と株式会社カヤックの天野 清之氏により行われた「PlayStation VR コンテンツ開発情報」についてレポートしていきます。本セッションでは、VRコンテンツを制作する上で気をつけるべきポイント、コンテンツ制作事例『傷物語 VR』の開発について、SIEが考えるVRの未来の3点について語られました。

VRコンテンツ制作で忘れてはならない「酔い」

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

VRコンテンツ制作において忘れてはならない課題として「酔い」の問題があると秋山氏。

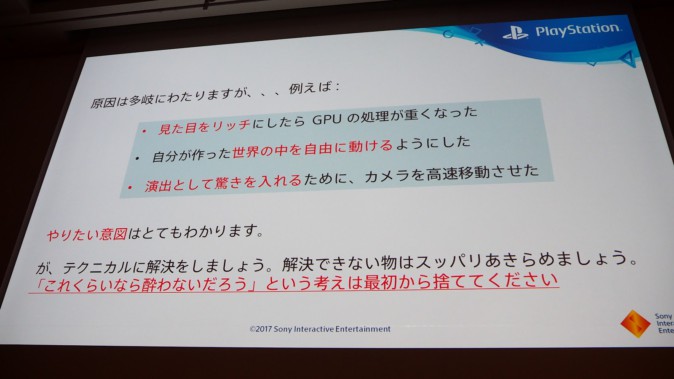

「見た目をリッチにした結果、処理負荷が上がった」・「世界の中を自由に動けるようにした」・「演出の一つとしてカメラを高速移動させた」といった事例では、やりたい意図は十分に分かるがテクニカルに解決できない場合はスッパリと諦めて欲しいとのこと。

「開発者にありがちなのが何か起きるか把握しているため次第に酔わなくなってくるということ。そのため「これくらいなら酔わないだろう」と思うことがあるがそう思った時点で危ないため本当に大丈夫か今一度確認して欲しい」とも述べていました。

「実在感」を妥協しない

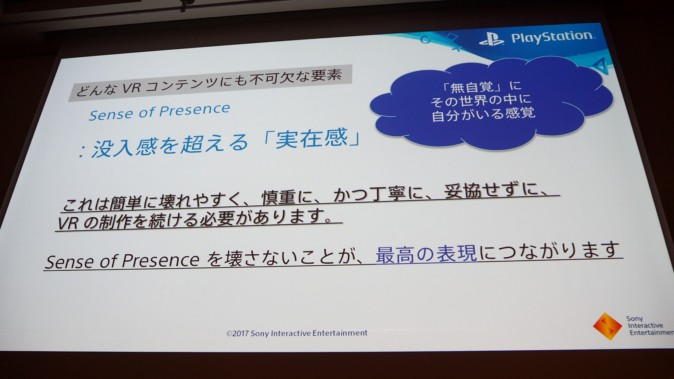

どんなコンテンツにも不可欠な要素として「実在感」という言葉を上げていました。これは

「無自覚にその世界の中に自分がいる感覚」という意味で、非常に脆く簡単に壊れてしまう物であるが意識して丁寧に妥協せず作って行くことが最高の表現につながります。

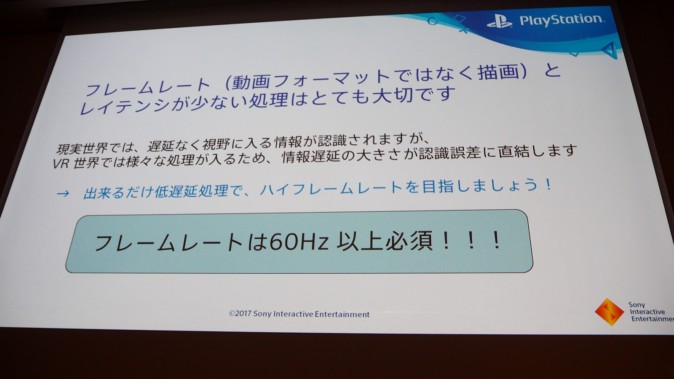

もう一つの忘れてはいけないこととして描画フレームレートとレイテンシです。遅延が大きくなると認識誤差につながってしまうためできる限り低遅延処理で高いフレームレートを目指して欲しいと述べていました。

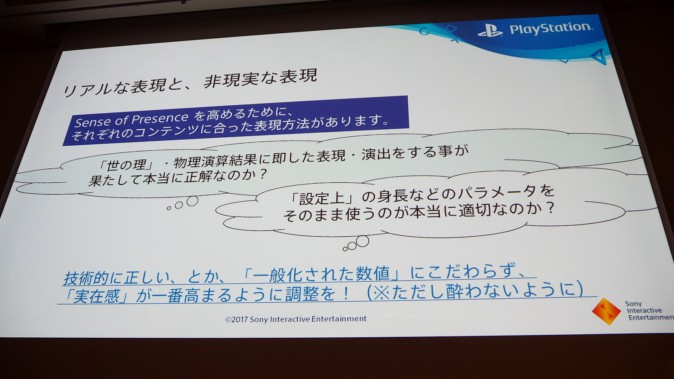

実在感を高めるためにはそれぞれのコンテンツにあった方法を取る必要があるとのこと。

「アニメを題材にしたコンテンツの場合で、小さい身長のキャラクターを出す時に設定上の身長のまま作ってしまうとVRで見た時に思ったより大きいとか小さいといったことが起きることがある。設定上の数値が必ずしも正しいとは限らないので、(酔わない範囲で)実在感が高まるように調整して欲しい」と秋山氏。

VRを使った映像表現をする場合に忘れてはいけないのが「視聴者を置いてけぼりしないこと」であるとのこと。これを忘れてしまうとテレビの前で見るのと変わらなくなってしまいます。

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

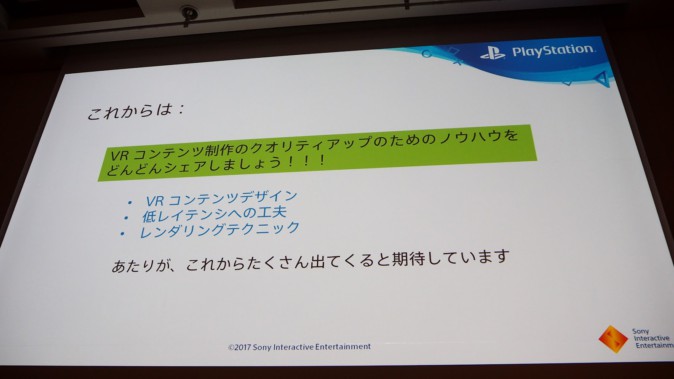

酔いや実在感については様々な場で共有され続けた結果、当たり前の制作基準として浸透し始めコンテンツの面白さや体験の凄さについて時間をさくことができるようになって来ているとのこと。これからもコンテンツデザインや低レイテンシへの工夫といったノウハウの共有を忘れずに続けて行って欲しいと呼びかけました。

コンテンツ制作事例『傷物語 VR』

ここからは天野氏も交えてコンテンツ制作事例として傷物語 VRの話に移ります。

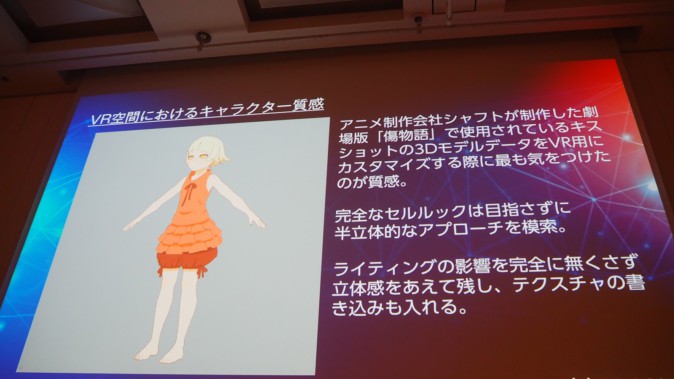

『傷物語 VR』は、作中の主要人物である「キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード」と共に映画『傷物語』を振り返っていくという内容のコンテンツです。既存のアニメーション映像とVRならではの演出を組み合わせている点が特徴です。

傷物語 VR プロジェクションマッピング

https://www.youtube.com/watch?v=IzkBglQLZ-s

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

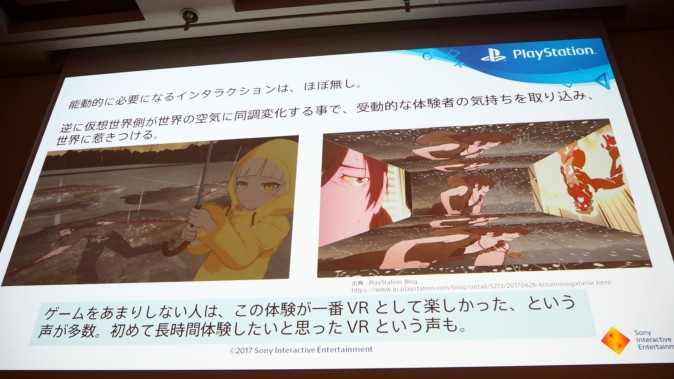

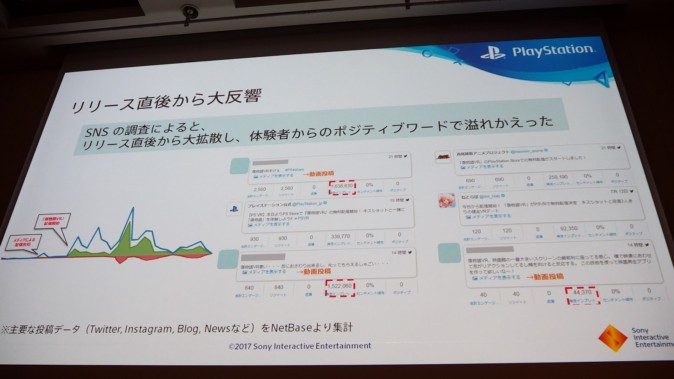

リリースに先立って行われた先行体験会では普段あまりゲームを遊ばない層の人達から「この体験が一番VRとして楽しかった」という声が多数あったとのこと。また、リリース後SNS等で感想を調査したところ体験者からのポジティブワードで溢れかえっていたと秋山氏。

ここからは面白法人カヤックの天野氏に移り傷物語 VRの制作について語りました。

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

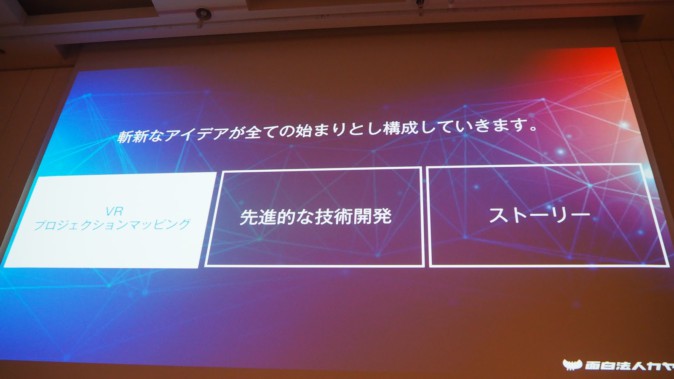

VR黎明期である現在のコンテンツ開発は「斬新なアイディア」・「先進的な技術開発」とそれを見せるための「ストーリー」の3つが必要とのこと。傷物語 VRは「斬新なアイディア」の部分を「VRプロジェクションマッピング」と決め開発を進めて行ったと天野氏。「先進的な技術開発」については、6月に行われたUniteでの講演と同様の内容であったため本記事では省略します。

(関連記事)

【Unite2017】PSVR『傷物語 VR』、『FGO VR』の開発で使われた技術とは?

体験者を「置いてけぼり」にしないストーリー

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

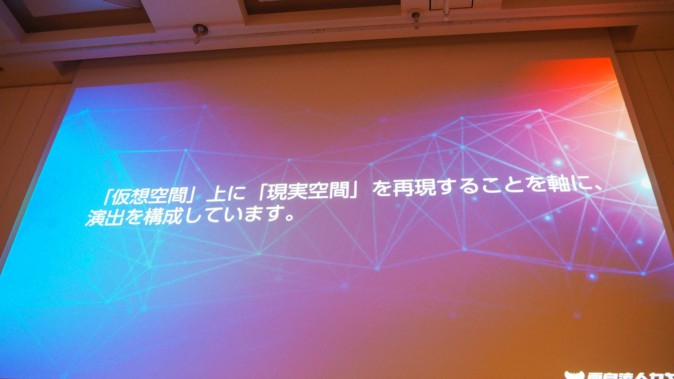

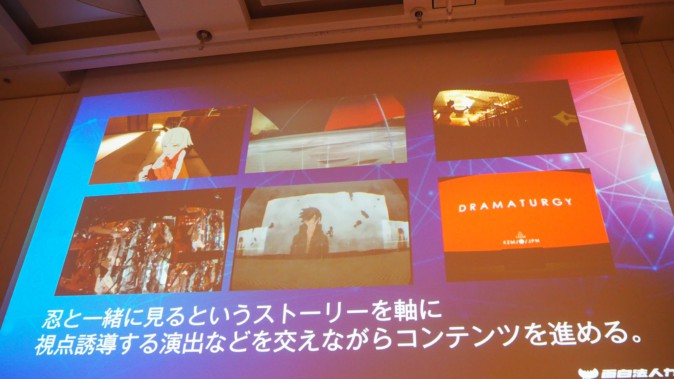

ストーリー部分では「仮想空間上に現実世界を再現すること」を軸に構成を考えたとのこと。「いきなり「三角形のポリゴンに映像が写って目の前で回っている」というのを見せられても「なんだかよく分からない」となってしまう。そのため突発的な演出は避け、プレイヤーがどういう状態で何を見ているのかをきちんと理解させた上で段階的に没入感を上げていくようにした」と天野氏。

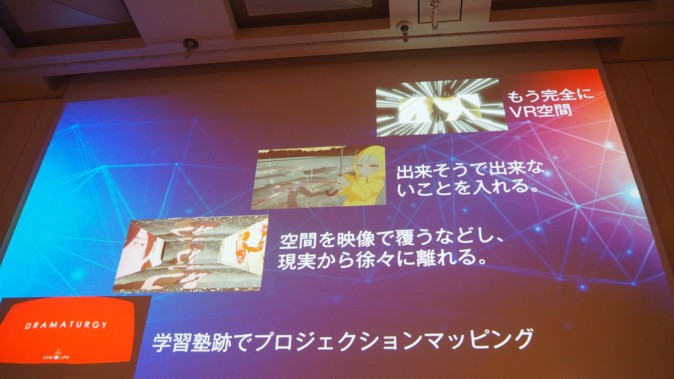

具体的な流れとしては最初は現実に近い「学習塾跡でプロジェクションマッピング」から始まり、空間全体が映像になるという演出で徐々に現実から離れていきます。その後は「水面に流れる映像」や「霧でゆらゆらしている映像」など(現実世界で)できそうでできないことを入れ、最後は完全なVR空間にという構成になっています。

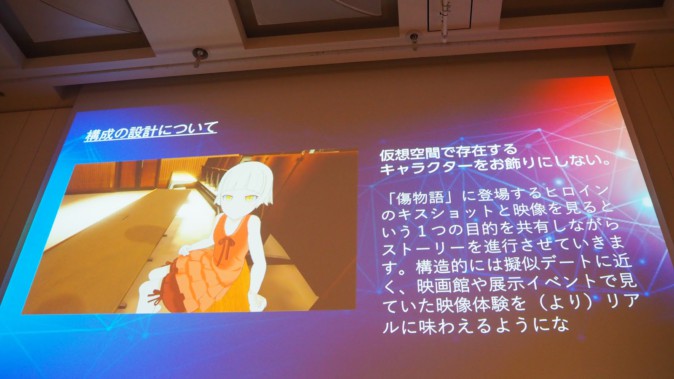

本作では「ストーリーをナビをする」という役割のもう一人の主役としてヒロインであるキスショットが登場します。このキスショットに関しては、アニメ調のキャラクターのため隣に居るという感覚を出すのが難しかったとのこと。本物の人間より腕が細かったり等身のバランスなどで設定上の数値と変わってくる場合があるので実際にVR上で見て確認しながら調整していく必要があると述べていました。

「体験が始まると一番最初に右側にいるキスショットから「お前様」というような形で声をかけられる。なぜこのような仕様にしたかというと、VRを熟知している人はどういったことができるのか知っているが若いアニメ好きの人あるいは高齢者ではVRについて分かっている人はまだまだ少ない。そういった人達にむけて自然と右を向かせることで画面が右に動くというのを理解してもらえるにようにしている」と天野氏。

また「目の前にあるリモコンを取ってボタンを押してスタートする」という部分に関しては静止画的な説明書を出すのではなく、実際に自分の手を動かして操作することでVR空間上でどういったことができるのかを分かりやすくしていると述べていました。

キスショットのモデルデータについては完全なセルルックにしてしまうと処理負荷が上がるほかVR上では想定していたほど綺麗に見えなかった。そのため立体物な造形を残しつつ、影をテクスチャに書き込む方式を取り半立体物な感じにしているとのこと。

「キスショットと一緒に映像を見る」という部分をストーリーの軸にしつつ、視線誘導するような認識を入れ隣に居るということを強調していくことが必要であるとのこと。

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

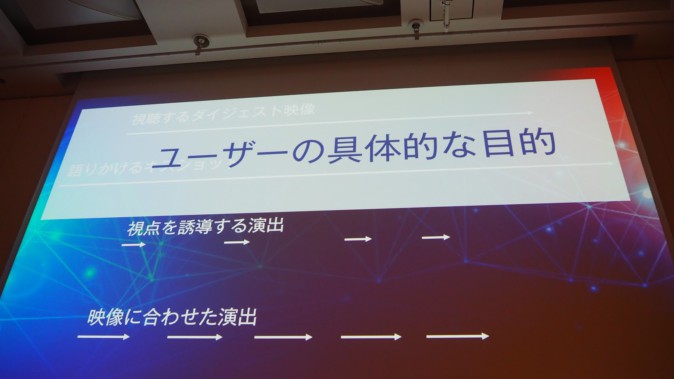

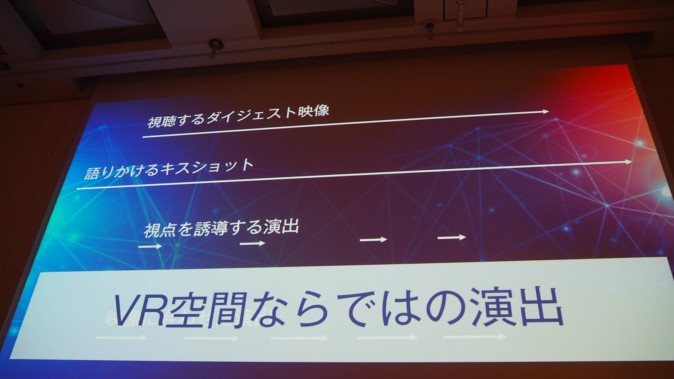

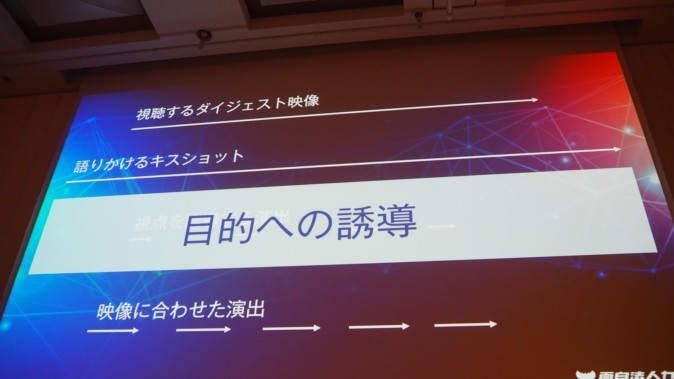

「視聴するダイジェスト映像」と「語りかけるキスショット」という「ユーザーの目的」、「映像に合わせた演出」という部分の「VR空間ならではの演出」の2つが大事。しかしこの2つだけではユーザーの視点が意図的でない所へ行ってしまう可能性があるので「視線を誘導する演出」を入れ、この3つをうまく組み合わせることでストーリーを完成させていくと述べていました。

技術とストーリーはどちらか一方だけで完結するものではなく、2つが相互作用することでVRとしての演出ができていくとも述べていました。

SIEが考えるこれからのVR

ここからは秋山氏に戻り、これからのVRという話に移ります。

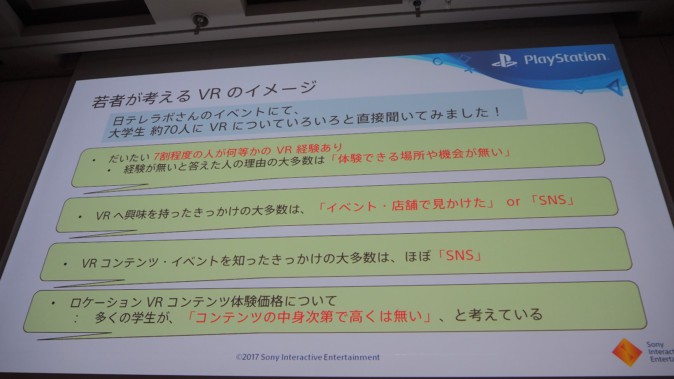

日テレラボで行われたイベントで大学生70人とディスカッションをする機会がありVRについて色々と質問をしてみたと秋山氏。

VRの体験については約7割の人が何からのVRを体験したことがあり、VRへ興味をもったきっかけは「イベントや店舗で見かけた」又は「SNSで知った」であったとのこと。コンテンツやイベントに関して知ったきっかけはほぼSNSであったほか、体験施設でのVRコンテンツの値段について「コンテンツの中身次第では高くは無い」という解答であったと述べていました。

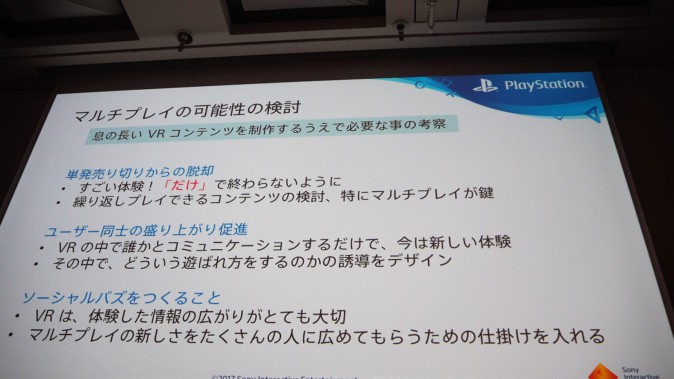

息の長いVRコンテンツを制作する上での外せない部分として「マルチプレイの可能性の検討」があると秋山氏。現在は単発売り切りのコンテンツが多く、内容の濃い物であったとしても凄い体験だけで終わってしまう。なので繰り返し遊ぶことができるような内容の検討をする必要がありそういった部分でマルチプレイが鍵になってくるとのこと。

「ユーザー同士の盛り上がり促進」や「ソーシャルバズ」といった所でマルチプレイの楽しさを拡張できていくのではないかとも述べていました。

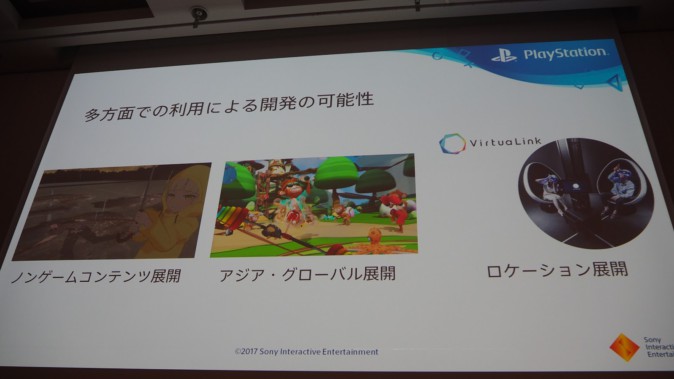

多方面での利用という側面では『傷物語 VR』のようなノンゲームコンテンツに加えて

1つの地域だけではないグーロバル展開、更にはロケーションとしてゲームやノンゲームではない別の体験といった展開の可能性もあるとのこと。

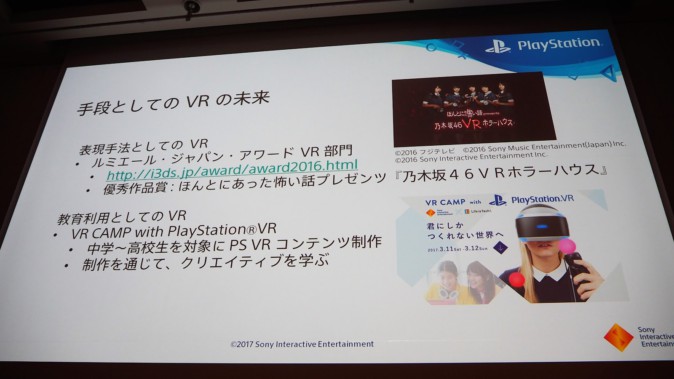

手段としてのVRに関しては、表現方法の一つとして使われたり教育利用としてクリエイティブを学ぶきっかけになっている事例も出てきていると述べていました。

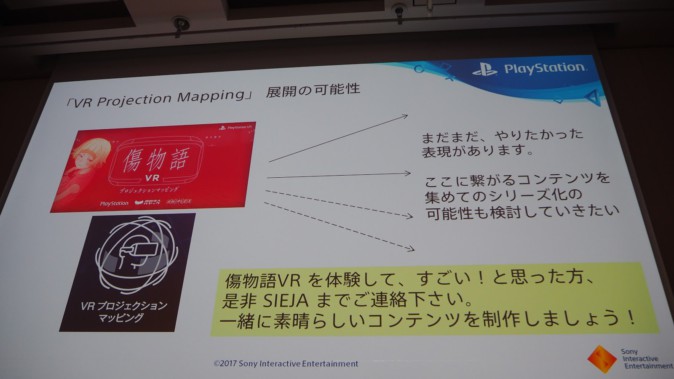

『傷物語 VR』で使われたVRプロジェクションマッピングについてはシリーズ化の可能性も検討しており、興味を持った方はぜひSIEJAまで連絡して欲しいと延べセッションを締めくくりました。