2017年8月30日から9月1日の3日間、パシフィコ横浜(神奈川県)で、日本最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2017”が、開催されました。

30日に行われた基調講演では、2012年にTVアニメ化された小説「ソードアート・オンライン」「アクセル・ワールド」の作者・川原礫氏と、『サマーレッスン』などVRタイトルも手がけるバンダイナムコエンターテインメントのゲームディレクター/チーフプロデューサー原田勝弘氏、同社プロデューサー二見鷹介氏による対談が行われました。本稿ではVR、ARなどの最新技術に関する話題を中心に、その内容を紹介します。

左から、二見氏、川原氏、原田氏。

“仮想世界モノ”の世界共通の代表作となった「ソードアート・オンライン」

原作小説のシリーズ累計発行部数が全世界で2000万部となっている「ソードアート・オンライン」。2017年2月に公開されたアニメ映画「劇場版 ソードアート・オンライン オーディナル・スケール」は国内興行収入25億円、全世界合計で33億円を記録し、バンダイナムコエンターテインメントが製作・販売するゲーム版も、2作目『ソードアート・オンライン ホロウ・フラグメント』を全世界で100万本リリースするなど、その人気・影響力はとどまるところを知りません。

その背景にあるのは、コンピュータ上に再現された仮想世界や、VR技術に関する知識の浸透。川原氏が「ソードアート・オンライン」をweb上で公開していた2001年当時にはごく一部のゲーマーしか知らなかった、MORPGおよびMMORPGの本質的な魅力──“現実とは異なる世界に没入する感覚”が、後年のインターネット接続環境の拡充、同ジャンルの魅力を凝縮したコンシューマタイトルのヒット、2010年代初頭からのVRヘッドマウントディスプレイの登場・普及などによって、世界規模で徐々に知れ渡ったことが大きいのではないでしょうか。

川原氏は、「ソードアート・オンライン」の執筆理由を「ゲーム好きな素人のあんちゃんの妄想として書き始めただけなので……」と謙遜しましたが、原田氏は「MO、MMORPGの名作が出そろったタイミングであの小説が生まれたのは、描かれている技術はオーバーテクノロジーだけど、流れとして必然的だった」と、川原氏の先見性を高く評価。また原田氏は、近年、“仮想空間モノ”について国内外の場で話すとき、以前までは「マトリックス」(1999年公開のアメリカ映画)を引き合いに出すことで概要やイメージを共有できたそうですが、近年では「ソードアート・オンライン」がその役割を担っている……と、余談として語っていました。

VRが魅力的なエンターテインメントであり続けるための条件とは?

「ソードアート・オンライン」の原作小説内で描かれているゲーム表現にまつわるトークで、ゲーム版のプロデューサーを務めている二見氏は、閉じ込められた仮想空間内でも女の子が律儀にお風呂に入るシーンや、現実世界の学校で出された宿題をVR空間内でやっているシーンを引き合いに出しながら、「普段の生活とVR世界がすぐ隣にある、密着している感じがおもしろいですね」とコメント。一方、原田氏は「痛覚を含めた(VR空間の)フルダイブは、エンターテインメントになりえないのではないか?」と指摘しました。

「映像や音がリアルになること自体は喜ばしいのですが、現実世界とエンターテインメント世界の区別がつかなくなると、それを傍から観ている側にとってはおもしろいけど、プレイヤー視点としてはどうだろうと。遊園地でフリーフォールを楽しめるのは、それが安全なアトラクションだと知っているからであって、同じことを友人の車に乗っている最中に大がかりなドッキリでやられたとしても、ただただ恐怖でしかないと思います。大事なのは、実際に安全かどうかではなく、当人の認識や思い方で体験の意味が変わってしまうことなんです」(原田氏)

原田氏の意見に対して、川原氏は、「ソードアート・オンライン」には“VR空間内でのデスゲーム”というコンセプトが当初あったことを補足し、小説内で描いた仮想世界に関しては「“もうひとつの人生”がある感覚」を表現したかった、と答えました。こうした一連のやりとりからは、VRコンテンツが追求すべき方向性と、その過程において外してはいけない要素のヒントが垣間見えました。

「ソードアート・オンライン」に登場するVRマシンの話題になった時、原田氏がふと「いまのVR、早くも壁がきたんだよね」と発言し、1000席規模のメインホールに不穏な空気(?)が漂う一幕がありました。VRコンテンツの普及を推進する立場である一方、2012年頃からさまざまなVR機器およびコンテンツに触れてきたいち業界人としては、センサーを設置したり、ヘッドマウントディスプレイを装着するといったことへのハードルの高さを実感するようになった……とのことです。

ヘッドマウントディスプレイの装着に代わるVRデバイスとして、原田氏は網膜投影型ディスプレイなどに関心を寄せてはいるものの、まだ決定的といえるものはないようで、現時点では「(革新的な)テクノロジー待ちです」とコメントするに留まりました。

物語の必然性がVRを越え、ARを求めた?

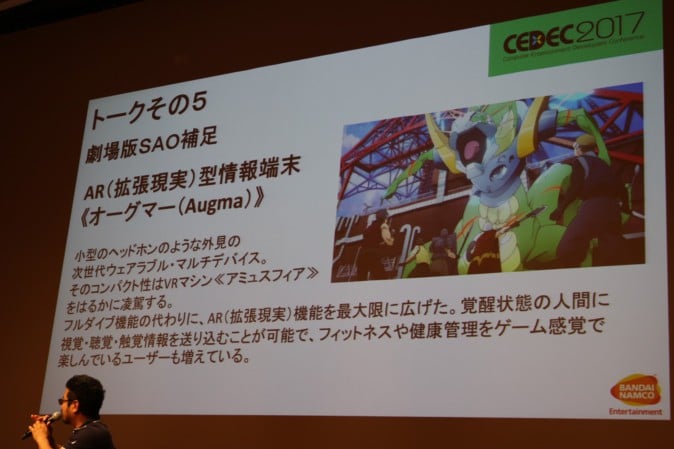

「劇場版 ソードアート・オンライン オーディナル・スケール」に登場したウェアラブル・マルチデバイス“オーグマー”が実現する、VRとARが融合した世界観についての概要を川原氏が説明していると、原田氏が、すかさず「それって、僕らが一番苦手とするところですよね?」と反応しました。FPSは好きだけれど、サバイバルゲームに参加するのはそうでもない……という原田氏にとって、実際のフィールドで生身の身体を動かすゲーム体験は、運動神経がいいプレイヤーが勝てる、現実世界と何ら変わらないものであり、それが「ソードアート・オンライン」の物語の延長線上で描かれたことに、驚きを禁じ得なかったようです。

脚本を手がけた川原氏(※監督の伊藤智彦氏との共同脚本)によれば、劇場版用のオリジナルエピソードを書き始めたのが2014年頃で、当時は、スマートフォンのGPS機能を利用したARゲーム『Ingress』が、一部のユーザーの間ですでに盛り上がっている状態だったとのこと。『Ingress』の位置情報バトルという側面に触発された川原氏は、“VR空間に忠実に再現された東京”を物語のメイン舞台にする予定だったのですが、執筆を進めるうちに、“仮想の東京で戦っているプレイヤーが自分の家のベッドで寝ている”という状態に違和を感じるようになったそうです。現実世界とゲーム世界を行き来するストーリー展開でもあったことから、いっそのことAR世界を生身で頑張っていく方がいいのではないだろうか……となり、方針転換したことを明かしました。

ARゲームは“選ばれしフィジカル・エリート”の独壇場になってしまうのでは、という原田氏の懸念に対しては、「ゲーマーはゲーマーでもっとも効率的な動きを探し出して、手先をちょっと動かして攻撃、みたいな最小限のアクションで攻略していくと思いますけどね」と、会場の笑いを誘いました。

“VR民主化”のキーマンの判断・動向やいかに

VRの、体験としての臨場感の圧倒性を認めつつ、それを“誰もが快適に楽しめるエンターテインメント”としていかに成立させるかに心血を注ぐ原田氏と、シナリオ上の必然性から、時代の一歩先をいくVR、ARデバイスのイメージを生み出していく川原氏。一見、相反する主張をしているかのようなふたりのやりとりからは、VRコンテンツを取り巻く“いま”の偽らざる姿が感じられました。

印象的だったのは、二見氏が語った、川原氏の担当編集者が川原氏のことを「強運の持ち主」と評したエピソード。「ソードアート・オンライン」のTVアニメ版が始まってほどなく、Oculus RiftなどのVR用途メインのヘッドマウントディスプレイが世に出始めたり、「劇場版 ソードアート・オンライン オーディナル・スケール」公開時には、スマートフォン用位置情報ゲームアプリ『ポケモンGO』が、ゲーマーの枠を超えた幅広いプレイヤー層にブームとなっている最中だったりと、いずれも新しいテクノロジーや遊びの形態が広く知れ渡るタイミングで、それをテーマにした作品が大々的にメディア展開されたことからの発言のようです。

しかしその前提としてあるのは、近い将来、多くの世代の人々に浸透するエンターテインメントを察知し創作のテーマにできる嗅覚であり、その魅力を引き立てるストーリーやキャラクターを生み出す、川原氏の作家としての資質です。今後、川原氏が仮想現実世界をどのように描いていくか、そして、原田氏がどういったテクノロジーやデバイスに注目していくのか、見守っていきたいものです。