2021年8月24日から26日にかけて開催された、CESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)が主催するゲーム開発者向けイベント「CEDEC 2021」。2020年に引き続き2021年もオンラインでの開催となりましたが、本記事ではその中から、2日目に開催されたセッション「XRで実現する共生のゲームデザイン(symbiotic game design)」についてレポートします。

セッションにはバンダイナムコ研究所の本山博文氏と岩田永司氏、バンダイナムコアミューズメントラボの高橋徹雄氏、計3名が登壇。それぞれの立場やこれまでの実績から「XRで実現する共生のゲームデザイン」に関する事例や知見を紹介しました。

共生のゲームデザイン(symbiotic game design)とは

セッションは本山氏による「現実世界で分断しないXRのゲームデザインとは?」からスタート。

「共生のゲームデザイン」の最初のきっかけとなったのは、2020年のCEDEC。2020年のCEDECでバンダイナムコ研究所は『現実空間をレベルデザインする。建築・都市領域と共創することで「新しいアソビ体験を満たす手法」とゲーム開発者の新たな領域と役割について』と題したセッションを行っています(セッションには建築家の豊田啓介氏も登壇)。

(2020年のCEDECでは「新しいアソビ体験」のルールとツールを提示)

2015年のHoloLensの発表以来、バンダイナムコグループではMixed Reality(複合現実、MR)の研究開発を続けています。そして2019年にバンダイナムコ研究所が創立したのを契機に、MR研究の継続だけでなく、共創により新たな領域へ挑戦することになりました。

2020年のCEDECでは、現実空間領域として「建築・都市とゲーム領域の共創」がセッションのメインテーマでした。昨年のセッションに登壇した建築家・豊田啓介氏と本山氏を繋いだのは、豊田氏に関する記事が掲載されていた雑誌『WIRED』日本版VOL.33。同号には『HYPER REALITY』の映像で知られるケイイチ・マツダ氏も寄稿しています。その後、本山氏は2020年11月にケイイチ・マツダ氏が寄稿している書籍『REWRITING ARCHITECTURE – 10+1 ACTIONS』を読み、マツダ氏が担当した第8章「OVERLAY – SYMBIOTIC SPACES」から、共生空間のゲームデザインに関するヒントを得たと言います。

(ケイイチ・マツダ氏の著述から共生のゲームデザインのヒントを得た)

CEDEC 2020のセッションでは、現実世界でのゲームメカニクス(ルール)と、現実世界でのレベルデザイン(ツール)を用いて、「新しいアソビ体験」を生み出し楽しむ手法を提案しました。しかし、ゲームデザインである設計思想が欠けていると感じていた本山氏は、マツダ氏の著作を通じて共生のゲームデザイン、すなわち現実世界にインタラクティブな共生関係を見出すゲームデザインにたどり着くことができたとのこと。

バンダイナムコ研究所では共生のゲームデザインの思想にたどり着く前にも、現実世界でのインタラクティブな共生関係に関しては、その反対である「分断」の課題の解決のために見学者を含めて共感させる取り組みをこれまで行なっています。

一方で、現実世界にインタラクティブな共生関係を満たすゲームデザインとして、人間同士の共生のゲームデザインだけでは不十分だと本山氏は言います。その不足を補うべく、「バーチャルキャラクター」と「パーソナルモビリティ」を活用した事例が、続く高橋氏と岩田氏から紹介されました。

(現実世界でインタラクティブな共生関係を生み出すゲームデザインの取り組み例)

屋内プレイグラウンドにおける共生のゲームデザイン

高橋のパートでは、バンダイナムコアミューズメントが開発・運営する「屋内・冒険の島 ドコドコ」の事例を中心に知見が共有されました。

「屋内・冒険の島 ドコドコ」は、バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内プレイグラウンド施設。2018年に立川の高島屋の8階に初号店がオープン、2021年2月には香港の大型ショッピングモール「The LOHAS」内にある「NAMCO The LOHAS 康城店」に隣接して、「DOCODOCO The LOHAS 康城店」もオープンしています。

ドコドコの対象ユーザーは子供とその親。子供の年齢層としては幼稚園ぐらいの未就学児から小学校低学年がメインターゲットです。

開発の中で重視したのは、対象が子供と親の両方であるということ。年齢層がまったく違うため、両者の間には大きなギャップがあるということ強く意識して開発していたと言います。また、開発にあたっては、その前に開発した「屋内砂浜 海の子」という屋内プレイグラウンド施設での試行錯誤と、そこで得たノウハウがベースになっているとのこと。

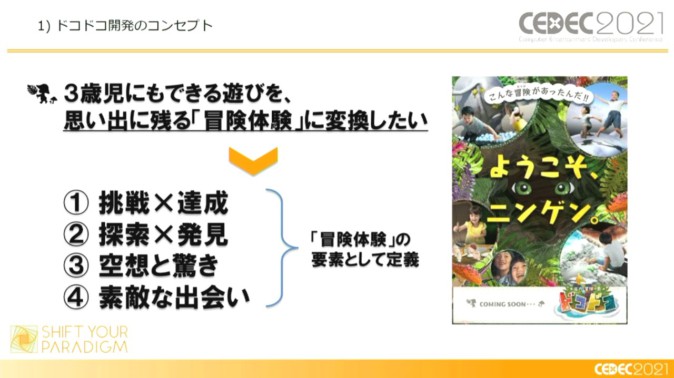

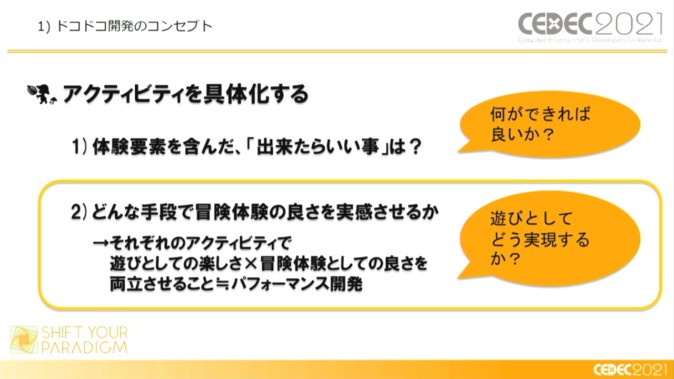

実際にどんなアクティビティを開発していくかについては、「誰にもできる遊びを、実際にはできない冒険のような体験に変換するにはどうすればいいのか」を考えつつ、その中で生まれたアイディアの中から何を実現していけばいいのかを検討・定義して開発を進めたと言います。

(ドコドコの開発コンセプトと、アクティビティを具体化する際に考えたことを紹介)

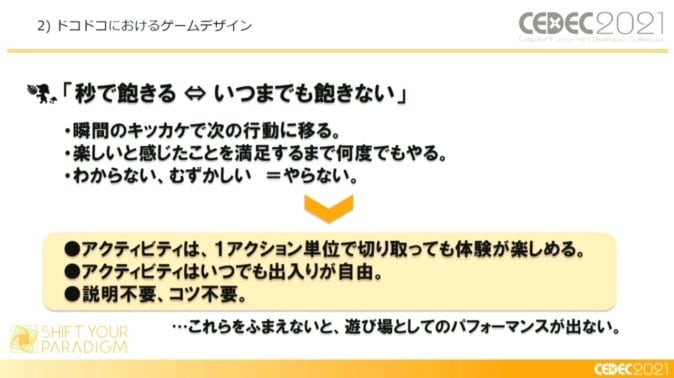

(遊びの中での子供の行動特性を理解し、子供が遊びを継続できるものを作る必要がある)

例えば、水辺の中に入り込み、そこに現われる生き物を見つけて捕まえる「ケロケロ池」。このアクティビティでは、生き物の発見から捕獲までをシンプルに実現する内容でありながら、その裏側には子供の行動特性を考えたうえでの試行錯誤が盛り込まれています。

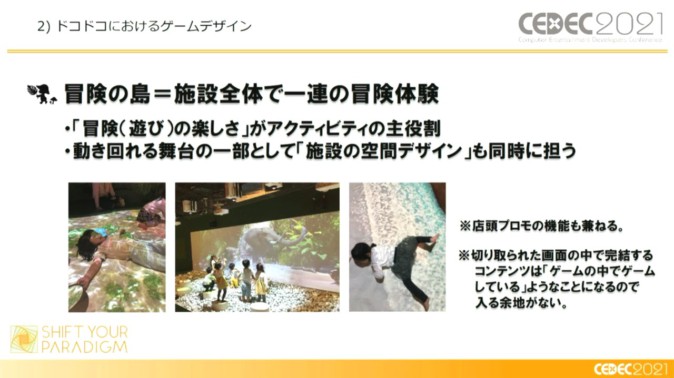

また、各アクティビティはそれぞれ冒険遊びの楽しさを主役割としつつ、施設全体で「ひとつの冒険の島」を表現するための舞台の一部としての役割も担います。この点に関してはインダストリアルデザインの見地からも検討され、施設全体を見つつアレンジしていったと言います。

ちなみに、切り取られた画面の中で完結するような“ゲームっぽいコンテンツ”もアイディアとしてはあったものの、「ゲームの中でゲームしている」ようなことになってしまうため入る余地はなかったそうです。

「何ができるといいか」と「遊びとしてどう実現するか」のバランスについては、やはり後者がゲームデザインとして重要とのこと。両者を引き合わせるルールのようなものはなく、仮説を立てて試作検証するという地道な作業だけが今のところ有効だとのこと。実際、仮説&試作検証の過程でボツになった企画もかなりあるそうです。

もうひとつ紹介されたのは、バーチャルキャラクターとのコミュニケーションを主体としたアクティビティ。同アクティビティは冒険要素の中で「不思議な存在に出会えた」ことを実感させることが目的です。企画当初はバーチャルキャラクターをAIで動かすなど省力化する案もありましたが、それでは目的を達成できないと判断し、アクターとリアルタイムモーションキャプチャの組み合わせという手法が採用されました。同様に、多人数向けのキャラクターショーのようなアクティビティも、効率はいいものの子供とキャラクターの関係性が築けないという理由から採用されませんでした。

(キャラクターと子供のコミュニケーションを重視したアクティビティ設計)

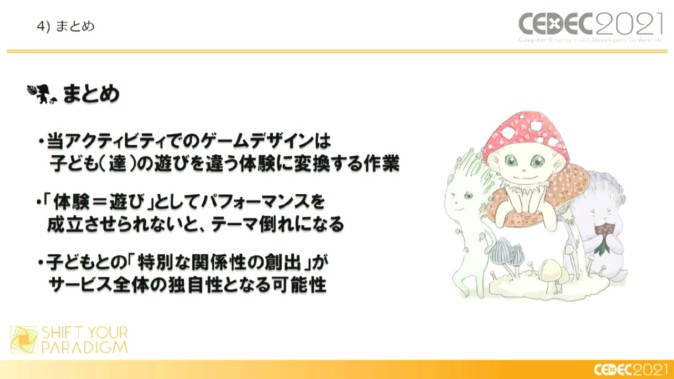

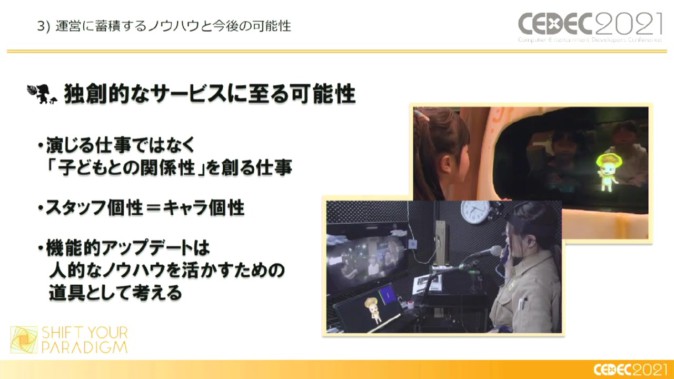

アクティビティは当初、演技を通してキャラクターの個性を表現するというスタンスでスタート。しかし実際に運営していく中で、アクティビティの中心価値はシナリオやキャラクターの設定ではなく、あくまで子供とキャラクターの関係性を作ることだと早々に気づきます。

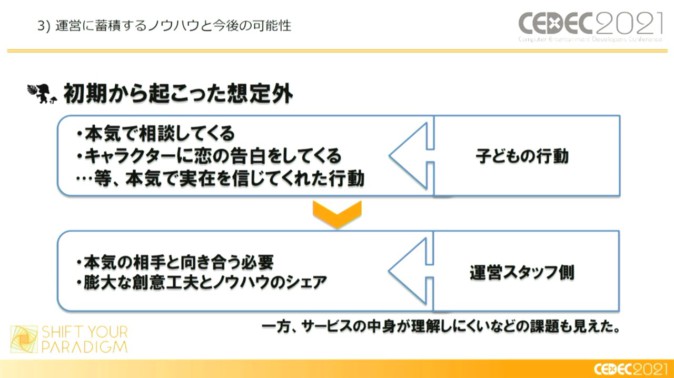

その気づきを受けて、運営とアクターはもっと子供の内部に踏み込むような方向に注力。その結果、子供が本気でキャラクターに相談してきたり、恋の告白をしてきたりなど、子供がキャラクターを実在のものとしてとらえるまでになりました。これは開発側が初期に想定していたのとは違っていた点だったとのこと。一方で、この方式はアクテビティが子供とキャラクターだけで閉じるため、親から見ると理解しにくかったり、相手をできる人数が増やせないなどの課題も見えてきたと言います。

(開発・運営を通じてアクティビティの中心価値が何かに気づいた)

とはいうものの、この「価値創出のためにキャラクターの捉え方を当初の案から変えていく」という動きは、今後独創的なサービスにつながる可能性もあるのではないかと感じているそうです。また、アクティビティの運用を通して行うアップデートも、演出や技術面の強化よりもアクターやスタッフを生かすために何ができるか、といったような「人的な個性やノウハウを生かす」アプローチに開発側も変化していきました。

結果としてドコドコは屋内プレイグラウンド施設の中では非常に特異な存在になったのではないかと語り、高橋氏のパートは終了しました。

(子供からのリアクションがその後のアップデート方針にも影響を及ぼす)

XRとパーソナルモビリティがもたらす新しい共生の形

高橋氏に続いては岩田氏が登壇。最初に紹介されたのは、2017年から2018年にかけてナンジャタウンで運営された、HoloLensを用いた「PAC IN TOWN」。プレイヤーから数メートルの範囲の環境情報を元に、目の前の現実空間にデジタル空間を重ね合わせて表示する、「ビジョンベース(Vision-Based)」と呼ばれる技術を用いたアトラクションです。

「PAC IN TOWN」はナンジャタウンでのローンチ以降も、さまざまな場所で体験を提供。2019年のGDCではGoogleとの協業により、GoogleのARCoreとMaps SDKを組み合わせた新バージョンを発表しています。

(GDC 2019で公開された「PAC IN TOWN」はGoogleとの協業によりバージョンアップ)

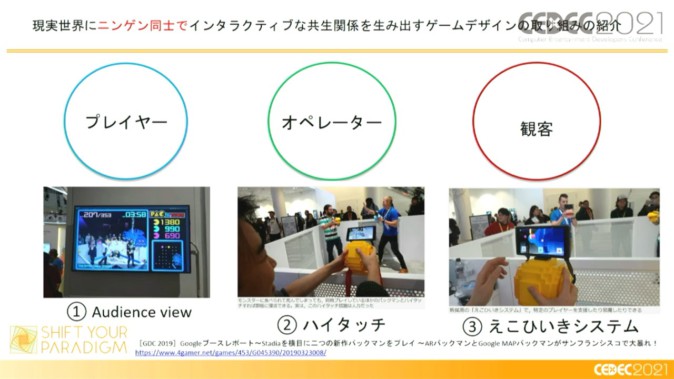

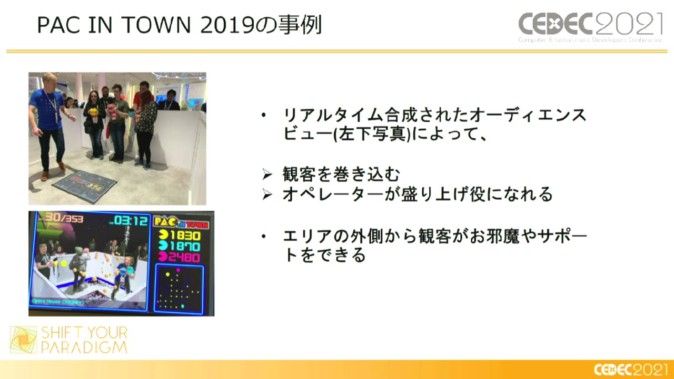

GDC 2019で公開された「PAC IN TOWN」ではプレイヤーだけでなく、オペレーターや観客もゲームに参加できる仕組みを追加。XR体験でしばしば起きてしまう「プレイヤー(デバイス装着者)とそれ以外(傍観者やオペレーター)が体験を共有できない」という状況を打破し、近くにいる人すべてを巻き込み相互作用させる、いわば“共生的関係”を生み出す試みを行いました。また、この試みでは、XRの遊びにおいてきわめて重要な設計要素となりうる発見があったと言います。

それは「プレイヤーの動きが面白く、しかも周囲から丸見え」という点。はたから見ると奇妙に見えるプレイヤーの動きが周囲から丸見えになることで、観客をブースに引きつけることに貢献しました。また、ゲーム終盤にはプレイエリア状上空に巨大なアイテムが出現してプレイヤー全員がそちらを向くというステージが用意されていましたが、それがまた周囲の人から見ると「パックマンのフィギュアを手にした満面の笑顔の人たちが、何やら楽しそうに遊んでいる」という状況を生み出しました。

(プレイヤーの様子が、プレイをしていない他の人々の興味を引く)

この体験から岩田氏は、「XRの遊びを提供するときには、プレイヤー自身の体が無関心なプレイヤーを引きつけ、巻き込む重要な要素であるということを意識して、可能な限り開放的で人目に付く場所で体験を提供できるよう検討することを設計の指針として盛り込んではどうか」と提案しています。

また、マイクロソフトの社内イベントで「PAC IN TOWN」を体験してもらったときの経験から、もうひとつの発見があったと言います。

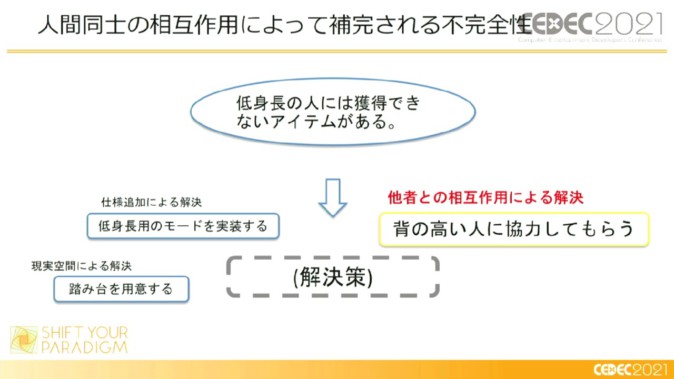

マイクロソフトでの体験イベントでは、「高い位置にあるアイテムを小さい子供が取れない」という問題が発生。それに対し、子供がゲームをクリアできるよう、親が子供を持ち上げてゲームをクリアさせる様子が見られました。

(ゲーム内で発生した問題を、現実世界側のはたらきかけで解決)

従来のデジタルゲーム制作のセオリーでは、低身長でもクリアできるように配置を計算し、ソフトウェア的に解決するのが常識。一方でXRの場合は、ソフトウェアで解決しなくても、踏み台を用意するなど現実空間で物質的な解決を探ることができます。マイクロソフトでのイベントの例では他者との相互作用によって解決するという、「XRのデジタル面で不完全な部分が現実世界で補完すべき余地になる」という知見が得られたのです。

この経験から岩田氏は、不完全で補完の余地のあるXR世界を、同じく不完全な現実世界と結びつけることで今よりちょっと面白くする、XRの場合にはそんな手法ががあり得るのかもしれないと語りました。

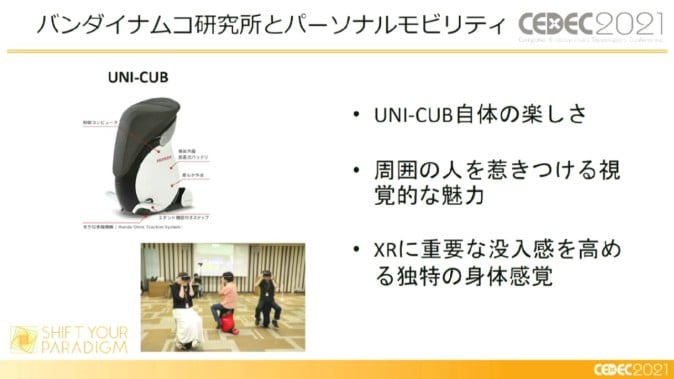

そして話は「パーソナルモビリティ」へ。先に出たマイクロソフトの社内イベントでは、「PAC IN TOWN」と本田技研工業のパーソナルモビリティ「UNI-CUB」を組み合わせ、歩いてプレーする時とはまた違った面白みを加えました。

UNI-CUBは、乗車した状態で体を傾け前後左右に重心移動するだけで移動できる一人用の乗り物。自律的なバランス制御で転倒を防止する機能も備えています。

(本田技研工業が研究中のパーソナルモビリティUNI-CUBを体験に取り入れた)

UNI-CUBを取り入れた当初は、乗り物自体の楽しさに加え、その視覚的なインパクトで周囲の興味も引けたらいいな、くらいに考えていたとのこと。しかし、実際に体験したユーザーからは「スムーズな動きがパックマンっぽい」「足で歩くとの違ってちょっとした非日常感があり、パックマンの世界に没入しやすくしてくれた」などのフィードバックがあったそうです。

またそれとは別に、当初想定していなかった2つの気づきがあったと言います。

ひとつ目がUNI-CUBに乗りながら楽しく話すのが楽しいということ。そしてふたつ目が、UNI-CUBに繰り返し乗っていくうちに、ある種の生物的な印象を受けるようになり、それがしだいに愛着に変化したということです。

(パーソナルモビリティがあることを前提とした空間設計が、新しい遊びや新しい思考を生み出すのではないかと岩田氏は語る)

これを受けてバンダイナムコ研究所ではひとつの施策を行いました。施策では、UNI-CUBに顔認識のためのスマートフォンを取り付け、人の接近を検知して音声合成によって発話する仕組みを開発。さらに内部センサーでUNI-CUBの動きを分類して、状況に応じた発言ができるようにしました。

施策で気づいたことは、長時間の身体的接触を伴っているとだんだん感情移入をし始めるということ。UNI-CUBは自律的な姿勢制御も行っているため、乗ってみると単に人間にコントロールされる存在ではなく、車というよりも、馬などの飼い馴らされた動物に乗る感覚に近い気がしたと岩田氏は言います。

(UNI-CUBに長時間の接することで愛着がわいてくるという)

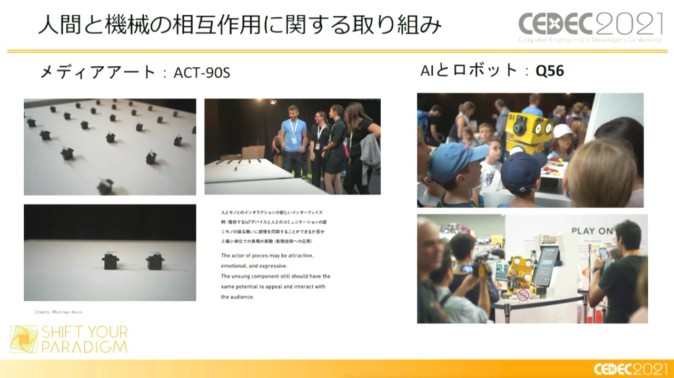

こうした「人間とテクノロジー機械の相互作用」は、バンダイナムコ研究所の重要な研究テーマのひとつで、この他にも様々な取り組みを行なっています。セッションではバンダイナムコ研究所で取り組んでいる事例として、メディアアート「ACT-90S」やAIゲーマー「Q56(キューゴロー)」が紹介されました。

岩田氏いわく、「遊びとは本来共生的なもの」。広場の真ん中に立って、そこの広場にいる全ての人間に向かって「かくれんぼしたい人、この指とまれ」と宣言する。これは各人が個別に過ごしている空間に、「遊び」を介して相互作用を発生させるということであり、遊びが持つ共生的な側面を示していると言います。

また岩田氏は、適切に設計されたXRのエンターテインメントは、相互作用に満ちた共生的な空間を創出できるとも言います。パーソナルモビリティも、空間的な位置関係に縛られない人間同士の相互作用や、あるいは人間と機械の親密で濃厚な共生関係など、新しい可能性の一端を見せてくれているとのこと。

岩田氏は最後に「新しい時代の“遊びのかけら”を拾い集めて、退屈と孤独の波に最前線で立ち向かっていきましょう」と語り、パートを締めくくりました。

XRで現実世界にインタラクティブな共生関係を生み出す

最後には本山氏が再度登壇。XRで実現する共生のゲームデザインとは「現実世界にインタラクティブな共生関係を生み出すゲームデザイン」であるとし、遊ぶ人だけが満足できるXR体験から、現実世界にいる周囲の人たちも共感・体感できる新しい遊びやサービスを生み出していきたいと語り、セッションは終了となりました。