12月18日、「XR Kaigi 2023」がスタートしました。本年で5回めとなるこのXR/メタバースがテーマのカンファレンスは、22日まで開催されます。60以上のセッション、100以上のブース展示が用意されています。

さて、まずはオンラインでお送りしたオープニングキーノート「さらに未来に続く10年へ」の内容からお届けしましょう。主なテーマは「XRに関する今までの10年と、これからの10年」。2013年にOculus Rift DK1が出荷されたことから始まったXR業界を、8人のキーパーソン、そしてシークレットゲストに振り返ってもらいつつ、これからの10年はどのような市場となっていくのか、その展望を語っていただきました。

生成AIによってより個人クリエイターが活躍できる未来に: VoxelKei

トップバッターは様々なXRコンテンツを手掛けてきた、個人クリエイターのVoxelKei氏です。XRの世界に入ったのは2000年前後と早く、当時は業務用の訓練シミュレーターなど産業用VRのコンテンツ制作に関わっていたそうです。2010年前後からオリジナルコンテンツを作りはじめましたが、6DoFとなった「Oculus Rift DK2」に衝撃を受けたとのこと。

VoxelKei:

僕は元々プログラマーではなかったので、自分で作りたいものが思い浮かんだらモチベーションが上がり、開発に必要な技術をその都度習得していく、ということを繰り返してきたんですね。この業界の進化は速いので、今のやり方でどこまでできるのかちょっと不安なところはあるんですけど、モチベーションが湧くものに寄っていっていきたいですね。

これからの10年を想像すると、「僕自身がどうなるかっていうのは、ちょっとわからないんですけど」としながらも、楽しみな要素が満載だといいます。

VoxelKei:

グラフィックに関しては、「3D Gaussian Splatting」などの技術が出てきました。ああいう技術が発展していくと、ポリゴンに色を塗っていく、という今のリアルタイムCGの技術が古いものになっていくのかもな、と感じます。例えば「空間レンダリング」みたいな方式に根本的に変わっていくんだろうなと思ってますね。AIがインテグレートされることによって、コンテンツの制作面でもフローが大きく変わっていくでしょうし、アプリケーション自体が変わっていくかもしれません。とても楽しみであるとともに、追いついていけるかという不安もあるのですが。

また、個人クリエイターがより活躍できる可能性もあると指摘します。

VoxelKei:

今はCGを作るとなるとコストというか人手がかかるんですけど、AIを使うことで、個人レベルでもかなりのクオリティのものを作れるようになると思うんです。そうなると、今よりもっと個人クリエイターが活躍できるようになるかもしれない。これも期待してるところですね。

今は想像すらできない未来になってほしい: せきぐちあいみ

次に登場したのは、株式会社MUSOUの代表取締役社長兼VRアーティストのせきぐちあいみ氏です。「VRライブペインティング」の第一人者というべき方で日本のみならず、海外でも注目され、数々のステージ公演で人々を魅了しています。

せきぐちあいみ:

2016年からユーザーとしてVRの世界に入ってきたのですが、その当時にVRに関わった仕事をしている方って研究開発をしている方か、VRメーカーの方か、販売などに携わってる方がほとんどだったんです。でも、「これは面白いものだから、何かいろんな可能性が広がっていくに決まってる」と思ってたんですよ。最初は部外者で、ただVRで遊んでいる立場なのに……と思っていたけど、今は「長く続けている人」として呼ばれるようになってびっくりです(笑)

VR歴の長いせきぐち氏ですが、コロナ禍があったことで停滞したこともあれば加速した面もあり、「XR市場がすごく変わってきた」と指摘します。

せきぐちあいみ:

まだまだ過渡期だし、これからもまだ過渡期は続いていくと思うんです。今すぐみんながVRヘッドセットなどを使うかっていったら、まだまだ。普及には時間がかかるとは思うんですけど、だからこそ毎年毎年ワクワクしています。何か新しい技術に触れるたび新しいことが始まるって思ってきましたし、多分いつまでも「うわ、これから始まるな」って思えるような業界なのかなって思ってますね。

今年に入ってから感じたのは、AIに対するインパクトでした。

せきぐちあいみ:

活動の仕方も変わってくるな、っていうのはありました。技術として純粋に素晴らしくて、どう取り入れようかってのもあるんですけど、自分の感覚を大事にしていきたいなとも思いましたね。 これをやった方が仕事につながるだろうとか、そんな予測がどんどん覆ってくと思うんですよ。 なので「野生の勘」「肌で感じる」みたいなものを意識して、仕事にも何事にも取り組んでいくのが大事なんじゃないでしょうか。

そんなせきぐち氏の10年後の展望は。

せきぐちあいみ:

10年後には、間違いなくVRヘッドセットなどがみんなの人生の一部になっているのでは、と思ってます。でも今の想いは絶対そうなっていてほしいという理想。本当の10年後は、できたら、今はまったく想像もできないような状態になっていてほしいですよね。

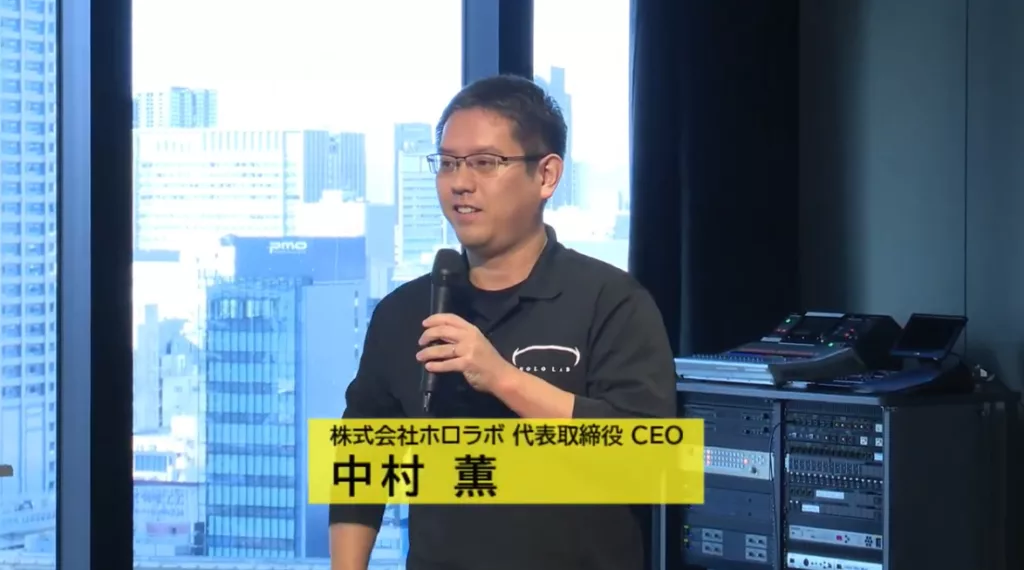

生成AIが描けないようなXR社会を実現する: 中村薫

三番手として来ていただいたのは、ホロラボの中村薫氏。マイクロソフトの「HoloLens」を中心としたデバイスのアプリ開発を続けて7年目。XRに興味を持ったキッカケは2011年にマイクロソフトが発売したデプスセンサー、「Kinect」との出会い。これを通してXRの楽しさに触れ、XR領域の最初の1歩を踏み始めたそうです。

中村薫:

当時VRもやっていたんですけれども、「HoloLens」に最初に触れた時、現実の世界の中に仮想の世界、 デジタルの世界が入ってくるというところが非常に衝撃的でした。またいろんな人にHoloLensを体験してもらうとみんな笑顔になるんですよ。VRを体験された方の元に持って行っても楽しんでもらえている手応えがあり、このデバイスは本当に素晴らしいものだ、と感じて会社を作りました。

今までの10年、いや10年以上の歴史を振り返ると「楽しいという気持ちの延長でやってきた」と話していました。

中村薫:

僕はデバイスそのものが好きなので、こういうデバイスをつけながら、みんなでわいわい楽しくやっています。今はいろいろな業界のお客様と一緒にやっているんですけれども、新しいデバイスが出ると、そのデバイスが適した業界のお客様だけでなく、多くの方に、広く使っていただくような取り組みをしていますね。またデジタルデータ、3Dデータをお持ちではないお客様も多いので、データも作ります。多種多様なスタッフの得意技を広げながら技術で楽しめるような環境ということを組み合わせていって、会社の業務範囲が勝手に広がっていくというような形になっていますね。

XRデバイスが一般に浸透しつつあるというシーンも目撃しました。

中村薫:

今年、自分の中で衝撃的な発見がありました。家電量販店で「Meta Quest」の展示機の前で、親子の方が話しているのを見たんです。会話の内容は分かりませんでしたが、もし、買おうかどうしようか悩んでいたとしたら。日常の中に、こういったデバイスや技術が入ってきているという現実を、強く感じましたね。

今後は、XRデバイスをかけながら生活しているのを目標にしたいそうです。

中村薫:

生成AIに「10年後、渋谷のスクランブル交差点でグラスデバイスをかけた人が行き来している絵」を作ってもらおうとしたんですが、どうしても「手にスマートフォンを持っている絵」になってしまった。これが現状であるとは思うんですけど、僕らはこのスマートフォンをグラスに変えて生活をしていく、というのを1つのゴールにしたい。AIでも描けないような未来にしていけたら、と思っています。

バーチャルと現実を重ねていくアプローチにチャレンジ: 福田浩士

次はmeleap CEO福田浩士氏の出番となりました。meleapは「誰でも波動拳が打てる」、フィジカルなARスポーツアトラクション「HADO」を開発している企業。研究し始めたのは2013年、起業は2014年。現在はグローバル展開を進めており、特に中国市場での人気が高いとのことです。

福田浩士:

衣装に映像を投影するという、ライゾマティクスが演出を担当したperfumeの作品を見てインスピレーションを受けたんです。身体とテクノロジーを融合して身体を拡張していくのはすごく面白いと思って、最初はプロジェクターとKinectを使ってスタートしました。そこからARデバイスを使うようになってきましたね。

この10年間、実は自社でARデバイスを開発しようかと検討したこともあるそうです。

福田浩士:

2013年にGoogle GlassやOculusに出会って、「いいな」と思ったけれど、まだまだ進化の途中でした。自社でハードウェアを作ることも真剣に考えたんですが、全力で周りに止められまして(笑)それ以来、ハードウェアはなるべく作らない方向で進んできました。時間が経つとともにハードウェアが進化して、普及してくれるのを待ってたんですけど、思ったようにはいかなくて。なので、今ある技術でできることを頑張ってやってきた。

「HADO」は自宅で楽しめるものではなくアトラクション施設に導入するものゆえに、コロナ禍は逆風となってダメージを受けたそうですが、2023年現在は全世界的にコロナ禍以前より人もお金も動くようになってきました。

福田浩士:

とはいえ、VRやARは、本当に限られた一部の人しか触っていません。 なので、僕らは「浅く浅く」……という言い方は変ですけれど(笑)、グローバルに向けてやっていくしかないな、と思って39カ国で展開し、各国の新しいもの好きの人たちをユーザーとして獲得しています。2023年10月には「HADO WORLD CUP 2023」を開催し、11カ国の選手が集まって戦ったのですが、僕が思っていたより、ずっと選手たちが強い。上手いですよ。みんな本当に練習してる。日々練習して強くなってきてるんだなっていうのは思いましたね。

これからの10年も、その時代にある技術を活用しながらサービス展開をしたいそうですが、バーチャルとの組み合わせも考えているそうです。

福田浩士:

VTuber対戦とか、生身の人とVTuberが試合をするとか、そういう新しい取り組みをどんどんやっていきたいなとは思っています。

子供の頃から今の最新技術に触れてきた若い世代が台頭: 登嶋健太氏

東京大学先端科学技術研究センターに所属している登嶋健太氏は、2014年からVRを活用した高齢者支援に取り組んでいます。自宅や施設から外出できない方に、VRヘッドセットで様々な地域の360度写真や映像を見てもらうことで旅行体験をしてもらっているそうです。

登嶋健太:

当時は介護職員で、「高齢者の皆さんの思い出の場所を見てもらおう」と写真やビデオを撮りに行く活動をしていました。すごく喜ばれた一方で、「もっと写真を見たい、もっとこういう場所を見たい」というニーズがあることを知りました。Googleストリートビュー等もを見ていただいたのですが、手先が不自由な方も多く、PCやタブレット、スマートフォンの操作が難しい。そこでVRヘッドセットを使って、身体を動かして見ていただいたところ、すごく親和性が高かったんです。ちょうど介護の現場でリハビリテーションの仕事をしていたので、 「いかに人の身体を動かすか」を一生懸命考えていた時期でした。VRヘッドセットを使って景観を見てもらったほうが姿勢が良くなるし、立ち上がってくれるし……みたいなことも起きて。そして体験が終わった後は、本当に、強く懐かしむような表情をされるってところに感動したのが、1つの原体験でした。

Metaとの共同研究も進めている登嶋氏ですが、先端科学技術研究センターでは実証実験に携わっています。

登嶋健太:

今はこの先の10年、20年を見据えて、若い学生も教授も研究している部分に携わらせていただいています。先日は「週に3回、それぞれ30分のVR旅行の体験をしていただくと、よく首が動くようになる」「周りを見渡す能力が上がる」といった実証ができたんです。福祉の現場はコストがかかるので、今はエビデンスづくりや実験を進めています。

10年後の未来は、子供の頃から新しいデバイスを使ってきた若い世代が台頭してくると指摘します。

登嶋健太:

10年後は、つまり「確実に10歳、年を取る」ということですよね。高齢者に近づく、という意味においては、より当事者意識が強くなると思います。また、数十年前には、畳にパソコンが置かれている風景を不自然に思う人もいたかもしれませんが、今は畳にパソコンがあったり、タブレットが置いてあったり……何も珍しくなくなりました。すっかり普通のことになったと思うんですが、そういった形でVRデバイス自体も進化してゆくと思うし、それをネイティブに知ってる若い子たちがどんどんやってくれると思うんで、 人の進化が進んでいくんじゃないかなと思っています。

カンブリア爆発によって多様なデバイスが生まれてくる: 川島優志

6番目に登場したのは、「Pokémon GO」など位置情報を生かしたARゲーム市場を牽引するNiantic副社長の川島優志氏です。川島氏がGoogleからNianticに席を移したのが2013年。現実世界とゲームの力を活かすことで、人を外に連れ出していくことを続けてきた人物です。今回はビデオでの出演となりました。

(左下: 川島優志氏。右下: 株式会社Mogura代表、XR Kaigi 2023 キーノート司会の久保田 瞬)

川島優志:

拡張現実感を使って、人を楽しく、幸せに、健康にできるという確信を今も持ち続けながら、プレイヤーと一緒に10年間歩いて来ることができたのは、本当に幸せなことだと思っています。

この10年を振り返ってみて、「辛いこともあれど、確実に歩を進められた」と言う川島氏。

川島優志:

ナイアンティックに関わらず、AR業界がすごく発展したと思うんです。ただGoogle Glassしかり、HoloLensしかり、「Avegant Glyph」しかり、様々な愛せるデバイスが生まれては、市場の小ささに苦しめられて、3歩進んでは2歩下がるような、もがきながらも、着実に前進してきた10年でした。「空間コンピューティング」という言葉が生まれましたけれども、 そういうことが当たり前になる日がもうすでに到来しているっていうことを実感していますね。Nianticもこの10年で、「そこにピカチュウがいるからちょっと出てくる」みたいな会話も家族と自然にできるような、拡張現実感の水準を一歩前に進められたのかなって思ってます。

何百万人、何千万人というユーザーがARに触れるきっかけを作ったNianticと川島氏から見えてくる10年後の未来は、どのようなものなのでしょうか。

川島優志:

Appleの「Vision Pro」が発表されて、みんな火が付いたと思うんですよね。そういうのを皮切りに他のたくさんの企業も刺激されたと思いますし、そういった企業が続々とAR業界に参入してくる。そしてこれからも多様なデバイスが登場してくるんじゃないかなって思ってます。生命の歴史におけるカンブリア紀みたいな感じで、とってもこのエキサイティングな時期が訪れるはずです。特に2026年、2027年あたりはピボットのポイントになると思っていて、 ここから先の10年は本当に楽しみですね。「Ingress」や「Pokémon GO」などのプロモーションビデオでも、そうしたAR時代の到来を意識したものになっているんです。それが、これからようやくもっと生々しい形で実現するんじゃないかなって思ってますね。

人と同じように癒してくれるバーチャルヒューマンの誕生: 吉田修平

世界中のインディーゲームスタジオと連携して、PlayStationインディーズを盛り上げることに力を注いでいるソニー・インタラクティブエンタテイメント インディーズ イニシアチブ代表の吉田修平氏は、初代「PlayStation VR」の開発にも携わっていました。2014年にはプロトタイプ「Project Morpheus」をGDCで発表し、当時は「VRおじさん」とも呼ばれていました。

吉田修平:

ゲーム制作現場においてVRに触れる機会があったんですね。とある制作者が、「PlayStation Move」というポジショントラッキングコントローラを、映像を見るためのヘッドセットにくっつけて、PlayStation 3の開発機に接続して、改造したPlayStation 3のゲームができる手製のVRシステムを作っちゃったんです。あるときサンタモニカのスタジオで、「ゴッド・オブ・ウォー」のチームを訪問した時に「ヨシダ、お前これちょっとかぶってみろ」って言われて、気がついたら自分が主人公のクレイトスになっていた(笑)。それが2011年頃で、「次の『PlayStation 4』なら、VRヘッドセットが作れるんじゃないか?」と盛り上がっていたら、ちょうどPlayStation VRのプロジェクトがはじまったんです。

そして2023年には「PlayStation VR2」が発売されました。

吉田修平:

PlayStation VR2の発売は嬉しい限りですね。今はPlayStationで遊べるインディゲームのパブリッシャーさんやデベロッパーさんをサポートする立場になりましたが、VRゲームの世界はインディゲームデベロッパーさんがものすごく活躍されてるんですね。 それは昔も今も変わらず、やっぱりVRって新しい分野にチャレンジしたい人がやっているんだな、と。「これが流行ってるから」「これで売れたら儲かる」とか、ではなく、もう「自分がやりたいからやるんだ」。自分はこの技術で、このデバイスを使ってこんなものを実現したい、と思う、独立した少人数のチームが、驚くようなものを作ってくださるんです。

吉田氏は、これから10年の展望として「デバイスの処理速度向上と共に、AIとのリアルタイムな会話ができる未来」を期待しているそうです。

吉田修平:

私がゲームを作っていた時からの夢と言いますか、将来実現されるだろうし、ぜひ自分で体験したいと思っていたのが「デジタルヒューマン」です。 映像の分野では、映画でも実際の役者さんなのかCGかわからないような表現が実現されています。これが別の分野に来て、実際には存在しないアバターやキャラクターとお話をしたり、癒してもらったり、そういう未来が実現するんじゃないかな、という期待感があります。

王様のように振る舞える理想のUIUXが作られる: 加藤直人

8人目として登場したは、クラスター株式会社の代表取締役CEO・加藤直人氏です。日本生まれのメタバース/ソーシャルVRプラットフォームとして高い人気を誇り、多くの企業がプロモーションやイベントを実施している「cluster」を開発・提供しています。

加藤直人:

結構いろんなところで言ってるんですけれども、僕は2012年から15年までの3年間、引きこもり生活をしてまして。そんな時にOculusと出会って「うわ、すげえ」と思ったんです。当時は引きこもりながらスマホ向けゲームの個人開発者だったというのもあって、その発想の延長線上で「VR空間の中でマルチプレイな脱出ゲームとかできたら面白いじゃん」と。

「VRがソーシャル空間になると感じた」ことから、マルチプレイを基本としたそうです。

加藤直人:

人と繋がる場所としてVRデバイスがあって、人と人との身体性のようなものを、そして空間を感じて、人と繋がる未来がこれからやってくる、と考えてゲームを作っていたんですが、対戦や協力プレイを必ず組み込み、ソーシャルな要素のあるゲームにしていました。

clusterのα版を開発したのは2016年。当時は渋谷でVR関連のイベントがありましたが、そこで「これまで引きこもりすぎていたからめちゃくちゃ疲れた」加藤氏は「もう全部バーチャルでやろう」と思ったそうです。

加藤直人:

肉体から解き放たれたかったんです。当時から「未来はVR空間内で人と出会う世界になっていくだろう」と信じ続けていましたし。ちょうど、2016年や2017年は、世界的に見るとVRスタートアップの「死の谷」だったんですね。2017年、バタバタと世界中でスタートアップが死んでいく中で、クラスターはイベントをきっかけに、何かビジネスを作ろうっていうことを考えていました。

2017年末から、VTuberが伸びたところからバーチャルライブをやらせていただいてきましたし、2020年にコロナがやってきて、2021~2022年にメタバースっていうワードができて……気がついたら、やってることはあんま変わってないのに、周りがどんどん盛り上がっていきましたね。

そして10年後は、「AIエージェントが台頭する」と語ります。

加藤直人:

クラスターを立ち上げた時から、理想のUI/UXはバーチャル空間内にエージェントのような人がいて、その人に「これやってほしい、あれやってほしい」って言ったら応えてくれるものだ、とずっと言い続けています。自分が王様であるかのように振る舞ってコミュニケーションできるUI。それが当たり前のようにできるようになってくる。すごく自然に、人と人とが喋るかのようにインタラクションできるっ未来がやってくると考えています。

言語の壁を超える技術が当たり前になっていく: パルマー・ラッキー

最後に、スペシャルゲストとしてビデオで登場したのは、Oculus VR創業者のパルマー・ラッキー氏です。VRヘッドセット「Oculus Rift」を開発したことで知られており、2016年前後の「VRブーム」の火付け役となりました。Oculus VRがMeta(当時はFacebook)に買収された後はAnduril Industriesを創業、現在も実業家として活動しています。

彼のメッセージは、ぜひYouTubeでご視聴を。時間は1:30:08前後から。キーワードは「自動翻訳」と「翻訳後の言語に合わせた、動画の生成技術」。最初はちょっと違和感があるかもしれませんが、最後に驚きのタネ明かしが待っています。