2022年7月27日と28日の2日間にわたり、東京・六本木で「METAVERSE EXPO JAPAN 2022」が開催されました。関係者やメディア向けのクローズドイベントで、初日に続いて約30の企業や団体、官公庁が参加。メタバースに関する20以上のセッションや展示が行われました。本稿ではその中から、2日目に行われたカンファレンスの模様を ピックアップしてレポートします。

メタバースで都市体験をどう拡張させていくのか

まずはバスキュール 代表取締役 朴正義氏がモデレーターを務め、森ビル 新領域企画部 杉山央氏とSymmetry Dimensions Inc. CEO 沼倉正吾氏が登壇したセッション「メタバースで都市体験をどう拡張させていくのか」の様子をレポートします。

本イベントが行われているグランドハイアット東京周辺、虎ノ門ヒルズエリア。すでにある虎ノ門ヒルズなどに加え、来年7月に竣工予定のステーションタワーが完成することによって、虎ノ門ヒルズエリアの一旦の街作りは完成します。

「森ビルとしては、この街を活用しながら新しいその価値を提供していくための手段として、デジタルの力が求められてくる」と杉山氏は語ります。そのため、オープン前からデジタルによる新しいコミュニティー作りや、そこに来ないと体験出来ない価値をどうやって提供していくかディスカッションしている段階とのこと。

コロナ渦で不動産に求められる価値が大きく変化

森ビルがメタバースの都市実装を目指している理由には、ここ数年続いているコロナ渦が大きく影響していると杉山氏。リモートワークが一般化してきたことで、「果たしてオフィスにはどんな役割があるのか?」という議論も生まれてきました。また、不動産の価値や不動産に求めるもの、街に求めるものという概念も大きく変化しています。

不動産の価値は「スペック」で評価されており、駅からの距離、ビルのグレード等によって1坪あたり何万円といった算出がなされています。しかし、これからは「スペック」だけではなく、「その場所に行くことによって、どんな出会いがあるのか?」「どんな新しい体験が得られるのか?」といったセレンディピティが選ばれる理由、ひいてはオフィスを構える意味にもなっていくと語る杉山氏。これらのコミュニティ作りや、新たな創造性を促進させるためにはデジタルの力がより重要なものになるのです。

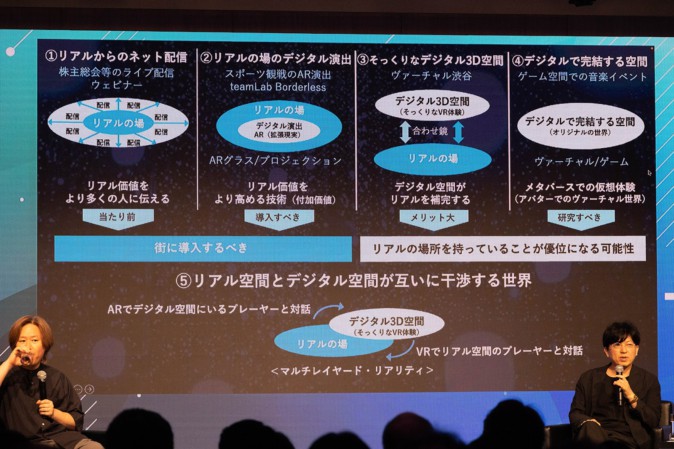

杉山氏によれば、デジタルとリアルの関係性は、5つのカテゴリーに分けることができます。1つは「リアルからのネット配信」。こちらは離れた場所にデジタルを使って伝える方法です。こちらはどんどん進化を遂げており、リアルの熱狂をどうやって遠隔地に届けるかという話にもなります。

2つ目は「リアルの場のデジタル演出」です。リアルな空間をどうやって、デジタルの価値で付加価値を高めていくのか。3つ目は「そっくりなデジタル3D空間」で、これは最近耳にすることが多い「バーチャル○○」といったものを指しているとのこと。4つ目は「デジタルで完結する空間」であり、これはゲームのようにデジタルの中で完結している世界のことをさしています。そして森ビルが目指していきたいのは、5つ目となる「リアル空間とデジタル空間が互いに干渉する世界」だと杉山氏は語ります。

現実世界の日常とデジタル内での活動がイコールになっていく

このビジョンを実現するために、デジタルツインという側面から都市のインフラをどう維持していくのか、そして課題をどう解決するのか——。沼倉氏はこれらについて、「虎ノ門の様々な情報を集めてデジタルツールを構築するといった基本的なことをやっても、それだけでは(杉山氏が語るような)すべてのビジョンに到達できるわけではない」と語ります。

(Symmetry Dimensions Inc. CEOの沼倉正吾氏)

以前メタバースという言葉が流行った頃に、当時活躍していたWilliam G.Burns氏は「バーチャルに拡張された物理的現実と物理的に持続するバーチャル空間の融合がメタバースである」と語っていました。毎年先進的なテクノロジーのハイプ・サイクルを発表している調査会社のガートナーは、今年のメタバースの定義として、このWilliam G.Burns氏が言っていたことをベースに「バーチャルに拡張された物理的現実、とデジタル化された現実の融合によってメタバースは作られる」と紹介しています。そのため、森ビルの取り組みには最終ビジョンとしてはこうしたものが必要になると、沼倉氏は語ります。

また杉山氏は「メタバースは、現実世界、物理空間で日常的に行っていることと、デジタルの中での活動がほぼイコールになっていく」とコメント。今後は物理空間とデジタルツインのデータが結びつき、今後はこのふたつのデータが結びつき、その中で仕事やエンタテインメントなど新しい体験を満たすようなことも行われていく——。森ビルでは、その最初の起点として先ほど述べたようなビジョンに到達していこう、と話し合っているそうです。

教育・福祉分野におけるメタバースの可能性

次に取り上げるのは、Meta 日本法人Facebook Japan 公共政策本部 ポリシープログラム マネージャー 栗原さあや氏がモデレーターを務め、東京大学 先端科学技術研究センター 学術専門職員 登嶋健太氏と学校法人 角川ドワンゴ学園 N/S 高等学校担当 副校長 経験学習部 部長 園利一郎氏が登壇して行われたセッション「教育・福祉分野におけるメタバースの可能性」です。

(Meta 日本法人Facebook Japan 公共政策本部 ポリシープログラム マネージャーの栗原さあや氏)

介護の現場でリハビリテーションの指導を行っていたという登嶋氏。週3回3時間のプログラムであったものの、必ずしも毎回みんながモチベーション高く体を動かしてもらうことは難しかったといいます。しかし、VRヘッドセットをかぶって興味があることを体験すると、自然に体が動きます。リハビリ前は「腰が痛いからやりたくない」といっていた人が、VRを体験中は大きくのけぞっていたのが面白かったと、自身の体験談を披露しました。

さて、遠隔でのコミュニケーションでは、Zoomなどでは上半身しか見えず、その人の詳細な様子やちょっとした仕草が分かりづらくなります。しかし「緊張して手先がモジモジしている」といったシグナルは、ケアする側にとっては非常に重要な情報。そしてVRではいろいろな視点から情報を受け取ることができ、それがケアする側にとっては非常に助かるとのこと。

(東京大学 先端科学技術研究センター 学術専門職員の登嶋健太氏)

また、VRやメタバースを活用することのメリットは「コストが安いこと」だと園氏。リアルな学校では大きな校舎やグラウンドがあり、様々な運動機器が並べられています。それ自体は素晴らしいものの、大きなコストがかかっているのも事実。一方でゲームやVRなど、バーチャルな世界ではその「豊かさ」を比較的低コストで実現できます。

もうひとつ、VRを活用することのメリットは身振り手振りができるところです。中高生はとくにその傾向が強く、単にビデオチャットやテキストコミュニケーションだけでのコミュニケーション能力を伸ばしていくのは難しいのが実情。しかし、「VRで一緒に遊ぶ」など身振り手振りありで感覚的なコミュニケーションをすることで、現実社会の人たちが行っているコミュニケーションに近いものを身に付けていくことができるのではないかと園氏は語ります。

(学校法人 角川ドワンゴ学園 N/S 高等学校担当 副校長 経験学習部 部長の園利一郎氏)

施設がクローズしてしまったときを想定してVRを取り組みのひとつに

高齢者とVRという意味では、他の福祉分野と繋がっていくことが非常に重要だと語る登嶋氏。そのためのプロジェクトして、現在クラウドファンディングで「障がい者がつくるVRアートを楽しく体験できるイベントを開催したい」を、社会福祉法人千楽とVRアーティストのせきぐちあいみ氏と募集しています(※2022年8月20日まで。8月5日時点で、目標達成率は285%に達しています)。また高齢者は体力的な限界もあるため、VRという共通項で若い人の持つ余るある力と、高齢者の方々のあまりある知識をコラボレーションするのがいいのではないかと、登嶋氏は考えているとのこと。

「一般的な高校は、学力や世帯年収などにより、同質性の高い人達が集まっている」と語る園氏。しかしVRであれば、ヨーロッパやアフリカなど様々な国から人が集まり、言葉のコミュニケーションだけではなくボディランゲージも含めて共同で何かを作ることもできます。今後は、そうしたスキルや能力が身に付いていけるような場所に発展させていくのが理想だといいます。

セッションの最後に、登嶋氏と園氏から未来に向けての展望が語られました。普段から全国の施設を回り、VR旅行の啓蒙活動を行っている登嶋氏は「ハイテクだけではなく、今あるテクノロジーをどう活用するか。今あるもので必要な人に届けるといった部分を、しっかりとやっていくこともひとつの課題」だと語りました。

園氏は、現在抱えている課題のひとつに「年齢制限があること」を挙げました。ものすごくいいアプリだと思っても、実際は年齢制限で利用できないというケースがかなり多くあります。そのため「教育利用目的の場合は年齢の幅をもう少し下げると、いろいろなことが豊かになっていくのではないか」と述べました。また、技術的な課題として「フェイストラッキングでアバターも笑うといった感じになると、もっとノンバーバルでエモーショナルなコミュニケーションになるのではないか」と考えているそうです。

メタバース構築に必要な高速度・大容量通信の実現

企(くわだて) 代表取締役 クロサカタツヤ氏がモデレーターを務め、Meta コネクティビティポリシーディレクター Alan Norman氏と東芝 研究開発センター 情報通信プラットフォーム研究所 ワイヤレスシステムラボラトリーフェロー 足立朋子氏が登壇したセッションが「メタバース構築に必要な高速度・大容量通信の実現」です。こちらでは、メタバースをより便利に実現するための技術として、主に無線通信の話題についてトークが行われました。

(株式会社企 代表取締役のクロサカタツヤ氏。「企」は「くわだて」と読みます)

メタバースの成功には6GHz帯の通信が重要になる

最初にAlan氏より、コンピューティングが出来るデバイスがメタバースに繋ぐときの課題について紹介が行われました。メタバースの成功を実現させるためには、6GHz帯での通信が重要であるとAlan氏。

(Meta コネクティビティポリシーディレクターのAlan Norman氏)

Alan氏によれば、メタバースの構築は、3種類の体験で構築されていきます。「現実世界での体験」と「バーチャル空間」での体験、「拡張空間」での体験です。これら3つの空間は、いずれも信頼できる接続方法が必要であり、その具体的な要件を満たすことで、インタラクションなどの体験が初めて実現できます。具体的な例としては、グラフィックのレンダリングや分散処理、センサーからの情報活用、メタバースでのソーシャルな体験、そして共有できるコンテンツなどを挙げました。

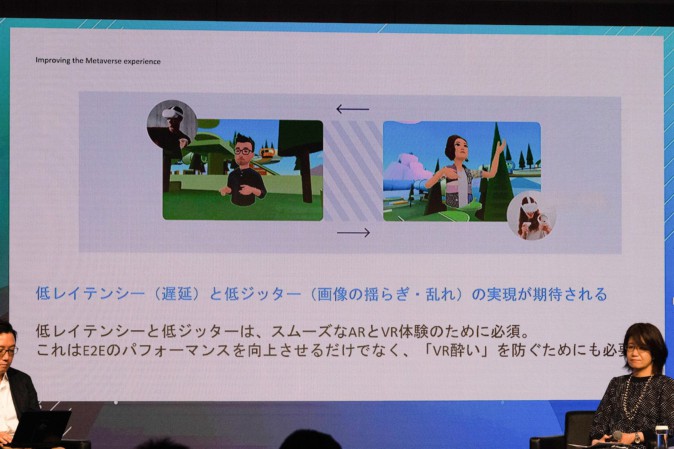

さて、ここで取り上げられている6GHz帯は、帯域幅も非常に広く、こうした体験を実現するために重要な“寄与因子”になるとAlan氏。これに加えて、エンドツーエンドでネットワーク全体のエクスペリエンスがどうなるのかを見極め、理解する必要があると語ります。例えばコンテンツのレンダリングには、強力なWi-Fi接続が欠かせません。最初に必要になるのが、Wi-Fiネットワーク上で低遅延・低ジッターを実現できる仕組みです。これにより、エンドツーエンドでのパフォーマンススピードが向上するだけではなく、VR酔い防止にも繋げられます。

次に必要になってくるのが、安定したスループットを提供することです。このときに、6GHz帯が提供可能な帯域幅が広く・多くのチャネルをサポートすることができないと、トラフィック上で求められることを達成できません。また、帯域幅の広いチャンネルを十分に確保することで、スループットが伸びるだけではなく消費電力の最適化も実現できます。これらの実現のために、「日本だけではなくグローバル世界でWi-Fiにフルの6GHz帯が採用され、普及するように一緒に頑張っていきましょう」とAlan氏は語りました。

Wi-Fi 7では従来の約10倍の高速通信が可能に

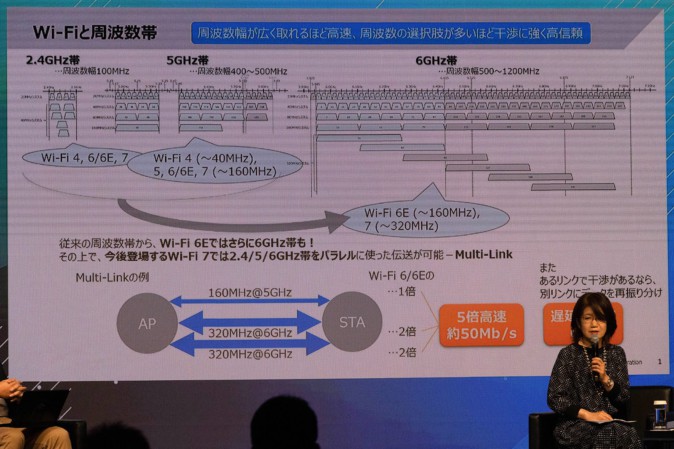

続いて、足立氏からはここ最近のWi-Fiの動向を紹介。標準化が進められている「Wi-Fi 7」には、2.4GHz、5GHz、6GHz帯をパラレルに使う「並列伝送」が可能になる機能が盛り込まれています。技術的には「Multi-Link」と呼ばれているもので、たとえばアクセスポイントと端末ステーションの間で5GHz帯で160MHzのチャンネルを使うと同時に、6GHz帯でふたつの320MHzのチャンネルを使うといったことも可能になります。

(東芝 研究開発センター 情報通信プラットフォーム研究所 ワイヤレスシステムラボラトリーフェローの足立朋子氏)

Wi-Fi 7の標準化完了の時期は、2024年末ごろを予定しています。Wi-Fi 7では、先ほどの「Multi-Link」に加えて、区間で伝送するストリーム数も増やすことができ、既存のWi-Fi 6や6Eの約10倍近い高速通信が期待できるとのこと(ちなみにWi-Fiの世界では、標準化の2年ほど前倒しで製品が出てきています)。

また、今年の7月に行われた会合では、「UHR(Ultra High Reliability)」というスタディグループが立ち上がることが承認されています。その名の通り「超高信頼」の通信無線を標準化するというもので、こちらはさらなる次世代といった位置づけ。数年後には「Wi-Fi 8」として出てくることが期待されています。

VRヘッドセットやARデバイスは「ディスプレイのスペック」や「トラッキングの精度」などがしばしば重要なテーマとして挙げられますが、こうした「高速かつ安定した、大容量の無線通信技術」も、体験の安定性や低フリクション性という意味では欠かせないもの。今後の技術的な進展や実装にも注目していきたいところです。