VR業界を引っ張っているハードウェアメーカーの1つHTC。PC向けに歩き回ることのできる「HTC Vive」を展開中、さらにコンテンツ配信やVRスタートアップの支援も始めています。

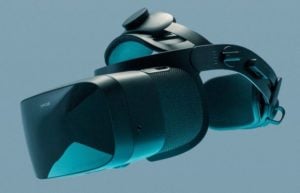

HTCはこの5月に2つの新たなデバイスを発表しました。1つはグーグルと提携して開発中の一体型ヘッドセットです。この一体型ヘッドセットは、グーグルが提供しているDaydreamと呼ばれるハイエンドなモバイルVRを実現するプラットフォームに対応した、スマートフォン不要の一体型のヘッドセットです。

また、HTCの日本支社であるHTC NIPPONは、同社の最新スマートフォンであるU11の専用端末として動き回れるセンサーつきのヘッドセット「LINK」を発表しました。

この2つのデバイスがどういうものなのか、そしてHTCはVRに関してどこへ向かっているのか、HTC社のVPであり、VR戦略の中心人物であるレイモンド・パオ氏に独占インタビューを行いました。

レイモンド・パオ氏プロフィール

HTC, VP, Virtual Reality New Technology。アジアパシフィック地域でのVR技術、戦略的パートナーシップ、VR関連ビジネスの責任者であり、HTC本社にてVIVEのプロダクト開発やブランドバリューの向上も推進している。過去、2006~2008年には、HTCのソフトウェアチームとしてGoogleのアンドロイドチームと協業し、世界初のアンドロイドベースのスマートフォンを開発した。国立台湾大学修士号(機械工学)、南カリフォルニア大学修士号(電気および電子工学)を保有。

一体型ヘッドセットは、PC向けのViveよりもカジュアルな用途を想定

――HTCは5月に一体型ヘッドセットを発表しましたね。

- レイモンド・パオ氏:

- 一体型ヘッドセット(以下、一体型)は、Google I/OにてGooogleのClay Bavor氏が発表しました。今年中に発売します。このヘッドセットは「Vive」シリーズに属しています。

- PC向けのViveで、私たちは深い没入感を実現しました。人々は多くのVRコンテンツをViveで楽しんでいます。一方で、私たちはVRをどこでも体験できるようにしたいという思いがあります。オフィスや友達の家で、PCやスマートフォンなどのホストデバイスを使わずに気軽にVRを体験できるようにしたいですよね。一体型ヘッドセットを通して、VRをさらに普及させていきたいと考えています。

――体験できるコンテンツもPC向けのViveとは異なるものになるということでしょうか。

- レイモンド氏:

- 一体型でユーザーが体験できるコンテンツはPC版のViveと異なります。一体型ヘッドセットでは、よりカジュアルな動画視聴などの用途を主に想定しています。2D動画、3D動画、360度動画といった動画になるでしょう。Daydreamプラットフォームでは、モバイル用のクァルコムのチップセットを使うことになります。そのため、一体型はPCに搭載されているインテル、NVIDIA、AMDのプロセッサと比べるとパフォーマンスが劣ります。

また、ヘッドセット自体は位置トラッキングがあり、6DoF(6自由度、位置及び回転)をトラッキングできるものですが、コントローラーはDaydreamのコントローラーなので、3DoF(3自由度、回転のみ)しかトラッキングできません。Viveのように腕を振り回して剣で物を斬ったりする動きは再現できません。ジェスチャーやスイングなどのシンプルな動作のみになるでしょう。

ーーGoogleは一体型向けのトラッキングシステムとしてインサイド・アウト方式の「WorldSense」を発表しています。PC向けのHTC Viveに組み込まれているトラッキングシステムLighthouseは搭載されないということでしょうか。

- レイモンド氏:

- はい、一体型に搭載されるのはLightouseとは異なるトラッキング方式です。カメラがヘッドセットの前面にあり、トラッキングを行います。Googleはこのトラッキング技術にTangoプロジェクトで得られた技術を使っています。

ーーコンテンツはどのように作ればいいのでしょうか。

- レイモンド氏:

- 一体型ヘッドセットはDaydreamのプラットフォームになりますので、Googleが提供するSDKを使うことになります。Googleは現在、コンテンツ集めに動いていますが、HTCも今後、Daydreamのコンテンツ開発を促すためにさらに働きかけていきます。現在、(同じモバイルVRで)Gear VRとDaydreamで比べると、まだまだDaydreamはコンテンツの数が少ない状況です。今年はDaydreamの対応機種も増えるため、コンテンツがどんどん増えていき、急速にGear VRに迫っていくと考えています。

「LINK」は自由度の高いコンテンツが体験できる

――では、先日発表されたLINKはいかがでしょうか。

- レイモンド氏:

- LINKは設計思想が異なるものになります。Viveファミリーには属していません。私たちがKDDIやソフトバンクと話をしたときに、彼らはVRに非常に積極的で、多くのアイデアを持っていました。そこで、両社で販売するフラッグシップスマートフォンU11に「LINK」というデバイスをつけることにしたのです。発売は夏頃を予定しています。まずはU11を発売し、その後LINKを発売します。

- LINKの仕組みは、ヘッドセットにLEDのトラッキングシステムを搭載し、手には同様にLEDを搭載したコントローラーを持ちます。そして外部カメラでそのLEDを追跡するというものです。LINKはヘッドセットもコントローラーも6DoFです。自由に身体や手を動かすことができます。一体型よりも自由度の高いゲームが体験可能です。

ーー一体型はグーグルとクアルコムと提携されていますが、LINKはどこかの企業と提携しているのでしょうか。

- レイモンド氏:

- 中国の企業と提携しており、LEDのによるトラッキングの仕組みはサードパーティのパートナー企業の技術となります。生産はHTCの工場で行っています。

ーーLINKのコンテンツはAndroidアプリになるのでしょうか。

- レイモンド氏:

- コンテンツを配信するためのLINKプラットフォームが立ち上がります。KDDIは現在コンテンツのエコシステム構築に動いています。

ーーLINKのローンチ時にはいくつぐらいコンテンツを目指しますか。

- レイモンド氏:

- 現在世界中からコンテンツを集めているところなので、私自身は数を知りません。我々の期待としては、ローンチまでに20は目指したいところですね。ゲームだけではなく、コミュニケーションのアプリなども含まれます。

――SDKはどういうものになるのでしょうか。CardboardやDaydreamのSDKなどとは別ということでしょうか。

- レイモンド氏:

- はい、6DoFの要素が入ってきますのでLINK用のSDKになります。

LINKと一体型は用途も想定する顧客層も異なる

――LINKと一体型の違いはどういう場面なのでしょうか。

- レイモンド氏:

- そもそもの目的と使用する場面が異なります。LINKはスマートフォンの周辺機器という位置づけです。そして仕組みとして外部カメラを使います。前にあるテーブルなどの上にカメラを置かなければいけません。体験するためにはスマートフォンも必要です。そして6DoFではありますが、全方位のトラッキングではありません。カメラに背を向けてしまうと、カメラがLEDを見失い、トラッキングできません。

一方、一体型は、手軽さにフォーカスしています。外部デバイスを一切必要とせず、コントローラーだけ取り出して、ヘッドセットをかければすぐに体験を始めることができます。

ーーLINKと一体型では想定しているコンテンツも異なるということでしょうか

- レイモンド氏:

- LINKは6DoFなのでコントローラーを使った手を動かすゲームに向いています。一体型はよりカジュアルなものか動画が向いています。

プロセッサのパフォーマンスという点で言えば、いずれもSnapdragon835相当のチップを搭載しています。LINKは、ゲームを含むPC駆動のVRのような体験をスマートフォンでも可能にするという発想です。そのため、6DoFを搭載しました。

VR体験の質という点から考えると、LINKも一体型もPCほどパワフルではありません。結果的にPCほどの没入感は実現できないことになります。一体型はその点を割り切って手軽さにフォーカスしているということになります。

――開発者がHTC Vive、一体型、LINKといった3つのデバイス全てへ同じコンテンツを作ろうとするとそれなりに大変そうですね

- レイモンド氏:

- どのようなコンテンツを作るか、によります。没入感が高くインタラクティブなゲームであればPC向けのHTC Vive向けに作るのがいいでしょう。そして他に対応させるのはOculus RiftやPlayStation VRになります。

マネタイズのためにマルチプラットフォームでの配信は重要です。そして、マルチ言語対応も重要で、日本語版以外にも英語版や中国語版を作るサポートをHTCでは行っていきます。

もし作ろうとするコンテンツが、インタラクティブ性が少ないのであれば、Gear VRやDaydreamといったモバイルのVRに対応させることができます。LINKに対応させることもできるでしょう。対応させる上で、難しいのは技術的な手間というよりは、「ゲームプレイをどうするか」です。

――では、LINK向けのコンテンツとはどういうものでしょうか。

- レイモンド氏:

- 良い質問ですね(笑)Vive向けや一体型向けのコンテンツは明確ですが、LINKはその中間にあります。パフォーマンスは一体型に近く制約を受けることから、より一体型に近いですが、それ以上の体験が実現できるもの、になります。重すぎるポリゴンなどを使うことはできません。

ーー実際にLINKとViveファミリーは社内のチームも異なるのでしょうか。

- レイモンド氏:

- そうですね、チームは異なります。そして想定している顧客層も異なります。LINKと一体型の違いは、エンドユーザーの視点でいくと「どこで買えるか」を考えていただくといいかもしれません。LINKはスマートフォンの周辺機器ですから、KDDIやソフトバンクのショップで買うことができます。一体型はVRデバイスですから、PCショップや家電量販店に並ぶことになるでしょう。

さらに、LINKは日本でしか販売しませんが、一体型はグローバルで販売します。

ーーDaydreamは日本でまだ展開されていないですね。

- レイモンド氏:

- そうなんです。私たちは一体型を発売する際には、日本でも展開したいと思っています。日本にもDaydreamを持ってきたいですよね。

ーーLINKを販売するのは日本だけなのでしょうか。

- レイモンド氏:

- 海外で売る予定は今のところまだありません。VRの普及にあたって、スマートフォンを使ったVRは大きな影響力を持っています。しかし、日本にはまだDaydreamがありませんし、Gear VRは日本では北米に比べても多く出荷されているとは言えません。去年までは、持っている人は限定的でマーケットは空白状態でした。そして、日本のキャリアが非常に積極的であり一緒に進めていることも理由の1つです。

――日本ではモバイルVRがVRを普及させると考えているのですね。

- レイモンド氏:

- まさにその通りです。一体型やスマートフォンをつなげて使うLINKによって、年配の方などギークではない人がVRを触れる機会が増えていくと思っています。テレビのコンテンツをみるために何十インチの大きいテレビを買わずにVRで見ればいい、となるかもしれません。YouTubeやFacebookなどの2Dの動画を見るコンテンツが増えてきているのはそういう背景があります。

「Vive なんとか」が今後増えていく

ーー今回の一体型の発表で、「Vive」はSteamVRやPC向けのヘッドマウントディスプレイのための名前ではないことが明らかになりました。現在のViveブランドの戦略をどのようにお考えでしょうか。

- レイモンド氏:

- 我々にとってViveブランドは、VRのビジョンを表したものになります。Viveはハードウェアの名前と思われがちですが、違います。

- Viveには4つの柱があります。1つはハードウェアに関する「Viveテクノロジー」です。最初の世代のハードウェアはPC向けに接続されたHTC Viveただ1つでした。今後、一体型のヘッドセットも「Viveなんとか」になるでしょう。名前についてはまだ社内で決定していませんけどね(笑)

ーーViveと名前のついたデバイスが増えていくことで、まさにファミリーといったラインナップになっていきますね。

- レイモンド氏:

- 2つ目の柱は「Vive Studio」です。ファーストパーティとして『Arcade Saga』や『Front Defence』など、内製でVRコンテンツを作っています。また、セカンドパーティで『Make VR』などコンテンツ制作をバックアップもしています。パブリッシングサービスもしており、日本のコンテンツを中国で配信したり、その逆も行うといった支援も行っています。

3つ目の柱はコンテンツ配信プラットフォームの「Viveport」です。中国向けのサービスもでもあり、米国向けにも主にノンゲームのコンテンツを展開しています。

4つ目の柱は「Vive X」であり、スタートアップがコンテンツや製品をマーケットに届けるまでのサポートを行っています。

これら4つの柱が現在HTCが提供しているViveブランドという傘の下にあります。今後も「Viveなんとか」がでてくるかもしれませんが、驚かないでくださいね(笑)

ーーViveブランドがフォーカスしているのはVRだけなのでしょうか。ARやMRといった分野をどのように考えていらっしゃいますか。

- レイモンド氏:

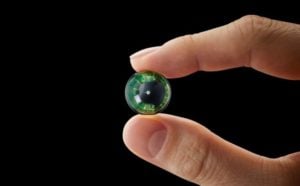

- ARは我々が見ている技術の1つです。Vive Xで支援しているスタートアップには面白いAR技術を開発している会社がありますし、イスラエルのアクセラレーションセンターでもVR/ARの技術が開発されています。ARグラスの企業とも一通り会っています。

現時点では、ビジョン技術だけ考えてもVRは真っ暗なスクリーンに映し出しますが、AR(※編集注:ここではシースルー型のARを想定していると考えられる)は現実がベースとなります。長い目で見た場合、VRとARで基礎的な技術は同じになっていくかもしれませんが、我々はAR製品の生産ラインは持っていないのが現状です。

――最後にメッセージをどうぞ。

- レイモンド氏:

- 我々はPC向けのVive、一体型、モバイルのVR(LINK)と、それぞれ異なる用途のヘッドセットを提供します。作りたいコンテンツがどういうユースケースを想定するかで適したデバイスが変わります。

そして、開発者の皆さんにお伝えしたいことは、マネタイズが今の鍵です。できる限り多くのプラットフォームにコンテンツを配信してみてください。VRの普及の最初期において、開発者がいかにマネタイズするか、我々もサポートしていきます。用途によりますが、この最初期でもマネタイズできると考えています。

PC向けViveと一体型、そしてLINKの違いはともすれば混同しがちです。社内ではLINKと一体型は開発チームが異なりますが、我々ViveチームもLINKの開発チームを助けています。私自身は今は一体型の開発に注力しています。

――第2世代のPC向けHTC Viveではなく、ですか?

- レイモンド氏:

- もちろん、そちらも進めてはいますよ(笑)

――本日はありがとうございました。次々と広がるHTCのVRへの取組を引き続き楽しみにしています。

今回のインタビューに答えてくれたレイモンド氏と今回のインタビューをサポートしていただいたVIVE JAPAN セールス・オペレーション、ディレクターの西川美優氏