VRで、私たちは何を見ているのだろう。

旅行で知らない土地へ行ったけれど、どこかで見た気がする。逆に、馴染みの場所へ足を運んでも、ふと目を離した瞬間、一度も来たことがないような気さえしてくる。デジャヴめいて、私たちの中には存在しない、「場所」をつくったひとびとの時間の痕跡。空間の幽霊。それこそが「見たことがないはずなのに、懐かしい」というあの感情を、遠くから呼ぶ……。

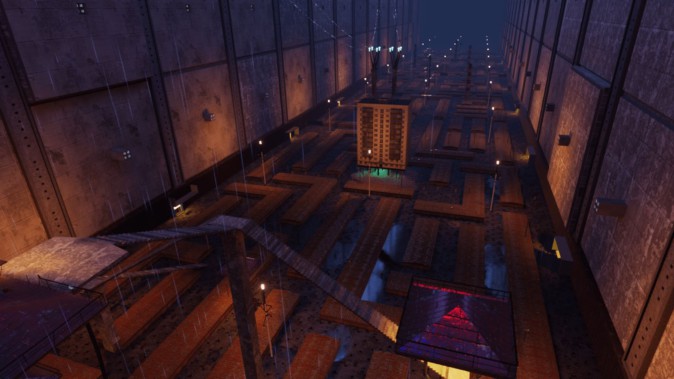

VRChatのワールド「ORGANISM」はまさにそんな空間だ。クリストファー・ノーラン「インターステラー」のような情景。広大なリミナル・スペース。「かつてのロシア」的なモチーフが散りばめられた巨大なオブジェクト。それはレトロフューチャー、いや未来の廃墟のようですらある。有機的で高密度な「意味」の集積体が、われわれの目の前に、ざらりと姿を現した。

本記事では、SF書評家の橋本輝幸氏とSF作家の千葉集氏を中心に、この謎に満ちた「ORGANISM」を縦横無尽に語り尽くす。

対談参加者

橋本輝幸

SF小説を中心に活動する兼業文芸ライター、書評家。

VRC用Twitter:@TalkingDeer

千葉集

SF小説家。「回転する動物の静止点」で第十回創元SF短編賞宮内悠介賞を受賞。

水原由紀

編集者・ライター・コンテンツディレクター。「Mogura VR News」副編集長。

聞き手:ゆりいか

執筆:浅田カズラ

最初の衝撃

——「ORGANISM」を知ったきっかけを教えてください。

千葉:

橋本さんがきっかけでした。橋本さんと共通で出入りしているDiscordサーバーで、橋本さんから「一緒に行きませんか」とサーバーのメンバーへの呼びかけがあったので、それについて行きました。

橋本:

「ORGANISM」の制作者であるDr.Morroさんが私のお気に入りのワールド制作者で、過去作も含めて周りの人にオススメしていました。そんなDr.Morroさんの新作ということでワールドツアーを企画し、公開後2日後に集団で見に行きました。

——おふたりが初めて「ORGANISM」を体験したときの感想をお聞きしてもよろしいでしょうか?

千葉:

初めて行った時は、知ってるメンツといっしょだったのもあって、たのしい遠足のような雰囲気でした。よくわからないけど珍奇なものが、とにかく歩けばいっぱい出てくるわけですよ。だから「これは何だろう」という背景を深く考えずに、「面白い形してるな」「大きいコートがあるな」とか、ひたすらに驚いて圧倒されるだけでした。

橋本:

私が初めて行ったときは最初のバージョンの時でした。1人でフラッと入って、まずは全貌を見ることに必死でしたね。その時気づいたのは、Dr.Morroさんが本当に「いいな」と思えるものを集めているな、という点でした。

いままで、Dr.Morroさんというワールドクリエイターは、過去のご自身のアートワークで全く架空のものを作り出しつつ、ご自身の出身地であるロシアのモスクワの情景……特に「古き良きロシア」的なものを創り上げていました。

全く架空のものと、彼の「ロシア“性”」みたいなところ、クリストファー・ノーランの「インターステラー」や「インセプション」のような異様な映像美、「Liminal Space」や「The Backrooms」に、シュルレアリスム絵画……など、自分の中に強く響いたものの集大成的な作品じゃないかなと思いました。特に最近流行の「Liminal Space(※)」や「The Backrooms(※)」は、ものすごく直接的に引用されてます。

ある意味で、世界一般に対してこれまで以上に開いているけれど、一方でプライベートな執着とか好みを突き詰めているような作家性も感じて。「これはやっぱり1人だけじゃどうにもならん」と思って、いろんな人たちでワイワイ見ていくと多様な解釈を聞けるかなと考えました。

※Liminal Space:インターネット・ミームのひとつ。定義は様々だが、おおむね「日常的に人が利用していそうな空間なのに、人が存在していない、奇妙な空間」を指す。

※The Backrooms:都市伝説、インターネット・ミームのひとつ。インターネット掲示板「4chan」に投稿された「不安になる画像」が発祥とされる、ある種の異様な空間をベースにしたホラーコンテンツの創作ジャンルとして拡大している。

——そもそも1人で探索するのは大変ではなかったですか? いろいろ探るポイントが多すぎたと思うのですが。

橋本:

私もリリースされた当日に2回くらい行って、1回目は一番最後で詰みました。その後もう1回行ってギミックに気付いてクリアできました。結局、リリース当日中に2.5回くらい回ったことになりますね。

——最初からかなりやりこまれたのですね……!

橋本:

行きづらいところもガンガン行きました。それでもなお「どこまで行けるんだこれは……」と感じました。

——空間に果てがないように見える分、どこまでも行けるような感じがします。そのせいで逆に迷うのですが。

橋本:

ひさびさにVR酔いに苦しみましたね。意図的に遠近法やパース、上下左右を狂わせたりしてるせいか、三半規管にかなりダメージが入りました。

千葉:

私もVRヘッドセットで体験しましたが、2時間なんとか耐えたものの、翌日ちょっと寝込み気味になりました。同行した人の中にも、途中でVR酔いがひどすぎて帰る人が出たくらいなので、酔いやすいワールドなんだなと感じましたね。

探索については、橋本さんがソロでやり込みをされてたので、私たちが行ったときには引率の先生のように案内してくれました。

橋本:

「この辺落ちやすいよ」とか言ってる間に落下していく人もいたのですが(笑)。各自が自分で道を探っていくのが一番楽しいと思うので、あんまり道順や自分の解釈は押し付けず、ちょっとアドバイスしつつ、なるべく一番後ろに付いてくようにして、気分が悪くなった人や迷った人、途中で来た人を介助していました。遠足の先生みたいな感じで。

——ということは、ツアーの参加者も自力で先に進むことができたのですね。

千葉:

意外と迷いにくい設計になっていると思います。正規のルートをポンポンと進もうと思えば進めますし、道から外れても回収されるようになっていますね。

——たしかに、最初のアパートが一番迷いやすいですけど、それ以降は意外と道なりに行けますよね。逆にアパートは意図的に迷いやすくなっているようにも思います。あそこでふるいにかける意図は若干ありそうです。

”謎”の牽引力

——「ORGANISM」には印象的なスポットが多くあったかと思います。手術台のある部屋、トイレのような部屋、大規模な工場のような部屋など。その中で、おふたりが特に印象に残ったスポットはどこですか?

橋本:

一番感動したのは、アパートを抜けていった先に広大な空間が広がる、二つ目のエリアの入口ですね。あれだけ集合住宅を迷いながら進んだ後に、どこにでも行ける巨大なオープンワールドが更に広がっている、それも室内だけじゃなくて室外があるんだ、という体験はかなりガツンと来ましたね。広がりにものすごく感動しました。

——「まだあるのか!」という驚きはたしかにありましたね。

橋本:

「ここから本番なんだ!」というワクワク感がありましたね。それに加えて、「VRChatでここまでできるのか」とか、「ほぼひとりで活動しているクリエイターでもこれだけのものを作れるんだ」といった驚きが重なった衝撃もあったと思います。

千葉:

自分は最終ステージの病院が興味深かったですね。それまでと雰囲気が違うといいますか、物語に関係ありそうなオブジェクトへ焦点が絞られていく感覚を持ちました。「この巨大な布に包まれてるものは何なんだ」と思わされたり、ベッドとかも意味ありげに廊下に放置されてたり……何かがある、何かストーリーがあるようだ、と強烈に臭わせてきます。

橋本:

とても意味深ですからね。ただ一応、作者からは「正解はないんだよ」ということは言われています。とはいえ……あるように感じてしまいますよね。

千葉:

置かれているオブジェクトもバラバラではなくて、特定のオブジェクトを反復していますよね。そうやってわざわざ印象付けてるから、「一貫性のあるストーリーはない」と言われても、これらは何か重要なオブジェクトなんだろうか……と推理を誘うような設計にはなってますよね。

——いろいろなオブジェクトから、ストーリーを考察したくなりますよね。「この部屋にこれがあえて隠されてるのは、こういうことかな」みたいな推理をしながら探索する面白さはあるような気がします。

橋本:

「ORGANISM」は、「謎解きかも?」とか、「ホラーなのかも?」とか、「そもそもこのワールドって何系のワールドなんだろう?」といった、「”謎”の牽引力」がすごい強いと思います。

一般的な平面のアートや小説だと、引っ掛かりを感じずスルッと体験されてしまう、ということもあると思います。だけど本作は、「そもそもこれは何のワールドなんだ?」という疑問から、コンセプトの謎、置いてあるものの謎、そうした無数の謎で体験者を絡め取ってゆくところがすごかったなと思いますね。ゲームという手段で、これだけインタラクティブに隅々まで走り回ることが可能だからこそ、体験者を没入させられるんだろうな、という。

——ワールド内のボタンなどのインタラクションについては、なにか印象的なものはありましたか?

千葉:

逆に、インタラクションが非常に少ないという印象がありますね。ボタンと呼べるようなものは最後にあるものくらいな気がします。

橋本:

最後のボタンと、椅子に座れるインタラクション、あとはワールドの入口にある、パスコードを入力して起動するテレポーテーションギミック(※)くらいですね。

※「ORGANISM」のテレポーテーションギミック:ワールド入口には数字のキーパッドが据え付けられた扉が存在しており、各扉に対応した数字4桁を入力すると、各エリアの入口へワープできるギミックが存在する。

——実はギミックを使って先に進むワールドではない。

橋本:

入口と最後以外はクリックするものはほぼない。なので、ディズニーランドのアトラクションのようではありますね。「ホーンテッドマンション」とかに近いのかな……って思いましたね。

——世界観と構造だけでユーザーを引き込んでいく「VRChat」ワールドはいくつかありますけど、「ORGNISM」はそれが特に際立っていますよね。

橋本:

独特なワールドの作り込みをされている方はいますけど、広大なワールドすぎて、どこまで見ればいいのかわからないから、一部しか見てもらえないということもあると思うんですよね。「ORGANISM」はやはり、謎で体験者を絡め取るところと、ゲームが得意じゃない人でも、ただフラフラ歩いているだけで楽しめるワールドになっているのは大きいですね。

千葉:

一方で、ワールド自体は意外とコンパクトですよね。

——道に迷わなければ、初見でも1~1.5時間ぐらいでラストまで行けますよね。「VRChat」ワールドとしてはそこそこ体験時間長めですが。

橋本:

ただ、単純に走るだけだったら10分から15分とかで最後まで走り切れると思うんですけど、やっぱり見るものがすごくあるので、つい足を止めて、「なんだこりゃ」ってなってしまうんですよね。「絵作りの力」を感じます。

——フォトスポットとしてもすごい人気ですね。直近の「VRChat」ユーザーが撮影する写真の3割ぐらいは「ORGANISM」に偏っているような気がします。

水原:

いわゆる「オープンワールド」というかある種の「シミュレーター」「サンドボックス」的なコンセプトにすら近似している最近のデジタルゲームも、一部のランドスケープはすごく意図的に作られてますよね。ゲーム全体あるいは風景と調和させつつ、「ここいいな」って思えるようなところ——ある種の西洋絵画的な「映えスポット」みたいなものがゲーム内にたくさんある。

千葉:

まさにそうで、「ORGANISM」ではまず、エスタブリッシング・ショット(※)で「ここに行ける」って見る人に示すんですよ。エリア1〜2の境が一番わかりやすいですが、「なんかあそこにキラキラしてるところがあるぞ」というのが、遠くから全部見えている。そこへ近づくと、実際に内部に入れる。これは最近のオープンワールドゲームっぽい設計ですし、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」や「ELDEN RING」も最初そうやって始まりますよね。

※エスタブリッシング・ショット:映像作品などで、シーンの冒頭などで場所や登場人物の状況を説明・設定するためのショット。

——遠くに見えてる場所が背景ではなく、実際に行けるスポットであるというのは、すごいオープンワールド的ですよね。

水原:

見せ方としてはかなり定着していますよね。「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」でいうと、「始まりの台地」でいろいろ走り回っていたら外に見えていたものが全部背景じゃなくて歩けるマップだったときの衝撃というか。「え、ホントにぜんぶ行けるの?」っていう。先ほど橋本さんがおっしゃられていた「広い室内をウロウロしていたらもっと巨大な室外に出る」という体験の驚きに通底してますね。

ロシアのノスタルジーをVRで追体験する

——橋本さんが最初の方に、ロシア的なものが意匠としてあるという話をされていましたが、「ORGANISM」の空間はどういったもので構成されているのでしょうか? 家具などがどこかロシア的、東欧的な趣きがあったり、各所でロシア語が見られたりはしたのですが。

橋本

3つ目のエリアで、下の方には馬小屋みたいな家がいっぱいある空間があったと思うんですが、こうした風景って実際にロシアにあるっぽいんですよね。調べると1930年代に建てられた「蹄鉄ハウス」と通称される建造物の物置部分に似ているようでした。直接の参照元かは不明ですが、ソ連時代の建築っぽいです。あと、巨大な団地自体が、社会主義時代に旧ソ連圏周辺でもたくさん作られていて、これがある世代のロシア人が共有している原風景なんじゃないかなみたいな、とかもちょっと思いました。

千葉:

「フルシチョフカ」という建物ですね。1960年代のフルシチョフ時代に作られたプレハブ工法の集合住宅です。ロシアの団地といえばこれ。エレベーターはついてなかったらしいですけれど。

橋本:

他のクリエイターさんでもロシアの団地を作ってる人はいるみたいです。

ロシア語圏ユーザーが集まる、日本でいう「ポピー横丁」のようなワールドとして、ロシアの食料品店チェーンを再現してるワールド「5 Пятёрочка Russian」というのがあるんですよ。今でも夜な夜な150人くらい集まっているワールドです。

千葉:

ちゃんと店内にも入れるんですよね。

橋本:

さらに店内には、ロシアの商品をフォトグラメトリで撮ったと思しきオブジェクトがいっぱいある。入口の街灯に羽虫がたかかってるところも、パーティクルとかで再現しています。すごいですよね。

制作者はDr.Morroさんではないんですが、「ORGANISM」の最初のステージに似た感じなんですよ。それはなぜかといえば、この中庭様式がロシアの人にとっての原風景だからなのかなと思います。Двор-колодец(井戸庭)と呼ばれる定番様式らしいです。団地が原風景なんだと思うんですよね。

——日本人が団地にノスタルジーをちょっと感じるみたいな。

橋本

ですね。自分固有のノスタルジーと、近い世代がみんな持ってるノスタルジー、世界共通のミームなどを、合わせて仕掛けてる気はします。そして、絵とかではさらっと見逃されてしまうかもしれないですが、VRで空間の中で遊び回ることで、ノスタルジーを追体験させられているのかなと思います。

千葉:

軍事評論家の小泉悠さんが出した「ロシア点描 まちかどから見るプーチン帝国の素顔」では、フルシチョフカはさすがに古すぎるのでだんだんと取り壊され、再開発されているという、ロシア住宅事情の変化が記されていたかと思います。「失われつつある風景」になりつつあるのかもしれませんね。

——日本でも「古き良き集合住宅団地」は取り壊され、ノスタルジーの象徴となっていますが、ロシア人にも過ぎ去っていく感傷みたいなものはあるのですね。

千葉:

違う国のノスタルジーをなんとなく体験できるってすごいですよね。

——アメリカ人がゴールデン街やポピー横丁に感じるノスタルジーと近いのかもしれませんね。

橋本:

その点もテーマパークなんですよね。アメリカ人がゴールデン街とかポピー横丁から「日本の居酒屋ってこんな感じなんだ、おもしろい」と感じるように、我々は集合住宅からロシア人の原体験をお借りしているんです。

(「Moscow Trip 2002-Night Tram (v 5․0)」)

橋本:

Dr.Morroさんのワールドの中にはロシアを再現した「Moscow Trip 2002-Night Tram」というワールドがあります。このワールドの本棚に置かれた本のタイトルがちゃんと読めるようになっています。実際にある本なのかなと少し読んでみると、ウラジーミル・ソローキンやヴィクトル・ペレーヴィン、ストルガツキー兄弟など、ロシアの文学者やSF作家の著書だったんですよ。

そのあたり、ちゃんと本棚に注目して、かつキリル文字が読める人でないと気づかない仕掛けなんですよね。そうしたディテールも作り込む人なので、やはり細部にも意味があるのではないかと感じますよね。

——読み込んでいくとまた別の発見や繋がりがある、というのも興味深いところです。本棚の中まで作り込んでいるのはすごいですが。

水原:

みなさんのスクリーンショットからもロシアSFのような雰囲気を感じました。旧共産圏の巨大建築、ストルガツキー兄弟の「ストーカー」で描かれている情景というか。20世紀後半のロシアのSF作家、あるいは現代文学の作家たちが、「ソ連的なもの」「ロシア的なもの」をどう扱うのか、何を描写してるのか、というところに「らしさ」があるなと。

橋本:

小説や油絵もリテラシーがないと読み解けないと思うのですが、子供のようにワールド内を走り回ることによって、文脈や原風景が部分的にインストールされていく感覚は、本当にバーチャルリアリティだなと感じましたね。

「4桁の数字」が意味するものとは?

——「ORGANISM」にはエリアの区切りで4桁の数字が出現していたと思います。2つ目のエリア入口には「1952」、3つ目のエリア入口には「2002」と、年代を指しているようなものに見えます。お二人はこれらの数字はなにを意味していると思われますか?

千葉:

「1952」って中途半端な年号だなと感じました。スターリンの没年は1953年ですよね。ロシア史を反映させるなら普通はそこを取るはず。なので不思議に思って1952年に何があったのか調べてみたんです。

1950年には朝鮮戦争が勃発し、世界的に戦争への緊張が高まっていました。そして1951年にはスターリンが東欧諸国の共産党幹部などを呼んで「1953年ぐらいまでには戦争準備を完了して、西側諸国と全面戦争できるようにするぞ」と告げていたらしいんです。

でも、スターリンが亡くなって、そういう空気も緩和した。もしかしたら、1952年の雰囲気っていうのは、今でいうとロシアのウクライナ侵攻直前ぐらいの雰囲気に似ていたんじゃないかなと感じています。

橋本:

私も最初、全部スターリンに関わっているのか、あるいはプーチンに関わっているのかなとシンプルな見立てをしていたのですが、そこまではっきりとしなかったです。一応、1952年は西欧側と東西分裂したドイツを返還しようかと協議をしたものの、結局成立しなかった年、つまり「西欧と上手く融和できなかった年」です。かつ、1952年はプーチンが生まれた年なんですよね。

なので、「ヨーロッパとの衝突は不可避」と思われた年ともとれるのですが……厳密にはっきりその年に意味があるかどうかって結構微妙だなと。

——「50年代”くらい”の雰囲気」というところでしょうか。

橋本:

様々な解釈を生み出させるために、あえてちょっとずつズラしている可能性もゼロではないのかなっています。

年代ではないのですが、ワールド内にたびたび現れる「雪」はソ連のモチーフなのかなと思います。ソ連が民主化していった時代が、その後「雪どけ」と呼ばれているくらいなので。逆に、雪が最初のエリアと最後のエリアに見られるのは、過ちがループしているのでは? という意味でも読み取れるとは思います。読み取ろうと思えば。

千葉:

最後のエリア、灰のように見えますけど、実は雪なんですよね。

橋本:

ですね。エリア入口にはロシア語ではっきり「雪」と書いてあります。あと、雪に覆われた最後のエリアに「山高帽の男」が出てくると思うのですが、帽子好きなかつての最高指導者フルシチョフ、ひいては元ソ連の最高指導者のシンボルなのかなとも思いますね。

Dr.Morroというクリエイターは何者か?

千葉:

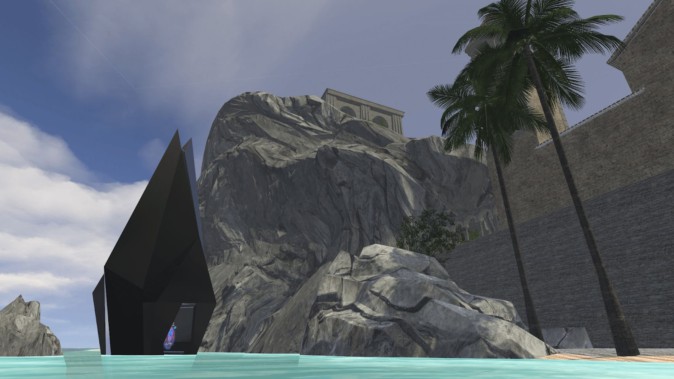

ロシア関連以外で気になったこととして、空に大きな穴が開いて、街が吸い込まれているようなカレンダーの絵があったと思います。あれ、Dr.Morroさんの別のワールドにありましたよね?

——「Last Hope Watch Tower」というワールドですね。

千葉:

それです。で、また別のワールド「Chango Bay」に行くと、「Last Hope Watch Tower」から来たと思しきロケットのようなものが海岸に突き刺さっていて、そこから「Last Hope Watch Tower」へポータル経由で行くことができるんですよ。そこから、「この人の作品って全部世界観がつながっているのかな?」って思ったんですよね。

——何かしらの統一感を作ろうとしてるのかもしれない、ということですか。

橋本:

自分の中ですごい気になってるモチーフみたいなものを、どうすれば他の人にシェアできるか、がテーマなのかなという気もしますね。

千葉:

「Olympia」も最初ヘレニズム様式なのかなと思ったら、全然違うんですよね。あれもすごい変なワールドじゃないですか。なにを考えて作ったのかな。

橋本:

ゲームのアセットのようで、誰も似たアセットを見たことがない。

——ボツになったゲームのデータなのかなとも思えるのですが、確証はないんですよね。

千葉:

本人に聞ければいいんですけど、VRChat内でコンタクト取るにはTrustedランクのユーザーじゃないといけないみたいなんですよね。

橋本:

あっ、Discordでやりとりできるみたいですよ。

ただ、すごいワールドを作った人って、フレンド申請がたくさんきたり、「ここはこういうこと?」と聞かれまくるという話もあるようなので、あえてプロフィール欄に「Trustedユーザー以外はフレンド申請許可しません」と、冷たいことを書かざるを得なくなったのかなって気もします。連絡するときは配慮しましょう。

まぁ、仮に取材できたとしても、このご時世、下手なことを言うと危ういと思うので、「ここはこういうことですか」と聞いても「解釈は人それぞれ」以上の答えが返ってこないと思いますね。

——もし政治的意図があったとしても、それをロシア国内で表明すれば大問題になりますし、絶対にYESとは言わないでしょうね。

橋本:

でも、話していただけることもあるのかなとも思います。いや本当に、話を聞いてみたいです。

(編集部注記:取材の後日、橋本さんによってDr.Morro氏へのDiscord経由のインタビューが実現しました。詳細は後日発表される記事をお待ちください)

別ジャンルのコンテンツとの繋がり

——「ORGANISM」を体験してみて、このSF小説やSF作品に似ていると感じたものはありますか?

千葉:

歩いてる時の感覚としては、さきほど水原さんが言及された「ストーカー」の映画版(アンドレイ・タルコフスキー監督)が近いかなとは思いました。ゲームだと「CONTROL」や「ゆめにっき」。

小説だとJ・G・バラード「ハイ・ライズ」でしょうか。ひとつの建物を舞台にして混沌としたイメージが流れ込んでくるところとか。あとは感覚的には、イタロ・カルヴィーノ「見えない都市」、ギョルゲ・ササルマン「方形の円」といった奇妙な建造物のイメージが次々と提示されていくもの。

——「このVRChatワールドに似ている作品は?」と質問した時に、小説のタイトルが出てくるのはかなり特殊だと感じました。それだけメッセージ性やコンセプトが組み立てられていることのあらわれかなと思います。

——先ほど話に出てきた「The Backrooms」などの関連について、もう少し詳しくお聞きしたいです。

橋本:

「The Backrooms」って、「それっぽい素材」をネットから集めて、こんな迷路みたいなフロアがあったら面白いよね、怖いよねという、みんなの夢で作られている気がします。先ほど千葉さんも挙げたイタロ・カルヴィーノの「見えない都市」は「私が空想した変な都市何連発!」みたいな作品なんですけど、「The Backrooms」も様々なテーマのフロアが羅列してあるような感じなんですよね。そして「ORGANISM」には「The Backrooms」を明らかに参照している場所が何箇所かあります。

千葉:

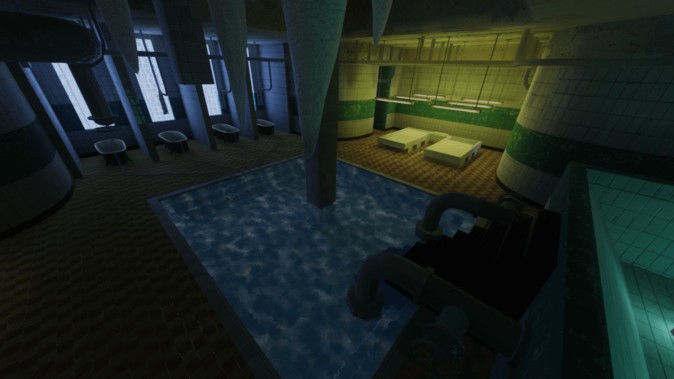

最後の病院のエリアとかにそれっぽいとこありましたよね。

橋本:

病院は「Poolrooms」の派生ですね。最初のステージにある白い泉みたいな場所や、白っぽい病室みたいなところも参照ではないでしょうか。

——不気味な部屋、不気味な夢のようなものって、最近のインターネットでは「SCP」も含めて流行った印象があります。その延長線のようなものは感じていたのですが、ここまで直接的に踏襲しているとなると、影響は本当に大きいのですね。

橋本:

3DCGができる人が、自分なりの「The Backrooms」を作る流れがあるように思います。YouTubeでは「The Backrooms職人」とも言える動画クリエイターが、ものすごいペースで現れていますし、TikTokのショート動画でも、「The Backrooms」はかなり見られるようになっています。私はあまり探索していないのですが、「Roblox」でも「The Backrooms」っぽいワールドが増えてるようです。

各国語で「The Backrooms」をひとフロアずつ解説していくだけの動画もありますし、それに「そうだよね!このフロア好き!」ってチャット欄やコメント欄で反応するキッズ層のユーザーも多い印象です。

(hdorrikerさんの制作ワールドのひとつ「The Pact」)

——10代のクリエイターも見かけますよね。

橋本:

それもあってか、「VRChat」でも「The Backrooms」とワールド名に入れると、アクセス数が伸びるんですよね。だからこそ、多くの人に伝えるためには「The Backrooms」を取り入れる必要があったんだと思います。

私の好きなVRChatワールドクリエイターにhdorrikerさんという方がいるのですが、この方も自分のプロフィール欄に「Liminal World Creator」と書いていたことがあるんです。本当は広義の「Liminal Space」にとどまらないオリジナリティのある個性的なクリエイターなんですけど、「いかにも実際にありそうなリアリティがあるけど、なんかちょっと違う裏世界に入り込んでしまったようなワールド」を説明するのに、「Liminal Space」と書くのが説明しやすいのでしょうね。

——小説投稿サイトでよく見られる「異世界」というワードと使われ方が近いようにも思います。そうしたユーザーの需要を上手くハックしながら、自分の表現したいものを作るクリエイターがいるということなんですね。

橋本:

そうですね。そういう戦略的な観点も含めて作ってるんじゃないかなと思います。

水原:

いわゆる「Liminal Space」や「SCP財団(※)」、「Creepypasta(※)」的なものは何も言わない思わせぶりなものも多々ありますが、同時に何かの手がかりを見つければ見つけるほど別の象徴的な意味が出てきてしまう。「あれとこれがつながってしまう」という、我々がこの世界のなりたちやあり方を理解する上で当たり前のようにやっている手続きがわかりやすく表出している領域の一つなんだろうなと思いますね。

先の話に出てきたソローキンとかペレーヴィンもそれっぽい。

※SCP財団:「SCP財団」という架空の組織、およびその組織が管理する「超常現象を引き起こす何らかのオブジェクト」に関する共同創作を行うために設立されたコミュニティ。

※Creepypasta:都市伝説のひとつ。インターネットを中心に流布している、ホラーテイストの創作を指す。「SCP」や「The Backrooms」もこの派生とする場合がある。

千葉:

ただ「Liminal Space」的なものは偶発性に頼っているところもあると思うんですよね。「ORGANISM」の場合はめちゃくちゃウェルメイドにオブジェクトなどを配置していて、表現としては次世代的ですよね。もはや「Liminal Space」なのかもわからない。

水原:

「人為的なLiminal Space」とはなんぞや、という話になりますね。いわゆるシェアード・ワールドものが、コミュニティの成熟や変化にしたがってどんどん傾向が変わっていくのとも近い。

千葉:

そのあたりは昔の「廃墟文化」に似てる気がします。廃墟って、昔のヨーロッパの人たちにとっては、古代ローマ・ギリシャ時代の遺跡だったんですよね。それが18世紀ぐらいに、「人工廃墟」を作るブームが起きて、庭の中に他の遺跡から取ってきたものなんかを組み合わせて「新作の」廃墟を作っていたらしい。「人為的なLiminal Space」のような、本来は偶然に存在しているものを人為的に作ろうという倒錯に似ている気がしますね。

橋本:

18世紀以降に庭に作られた人工洞窟はイタリア語で「グロッタ」と呼ばれていて、後に「グロテスク」ということばの起源になった、という話もありますね。

最初はホラーな洞窟を意味していたものが、人工の廃墟や洞窟を指して「グロッタ」と呼び、やがて「不気味なもの」=「グロテスク」へと変わっていったんです。そこで、ホラーと人工の廃墟、人々の妄想とノスタルジーが全て繋がってしまう……という話にまで派生しますね。

——「ORGANISM」は造形や配置を極限まで追求したVRChatワールドの到達点なのかもしれませんね。これまでは居心地のよい空間や、「PROJECT: SUMMER FLARE」のようなギミックを駆使したワールドが注目されていたものが、「ORGANISM」の登場によって一つの転換点を迎えたようにも思います。

千葉:

「ORGANISM」のすごいところは、ただ歩いてみるだけで世界のストーリーテリングが成立しているところだと思うんですよね。

「ウォーキングシミュレーター」というゲームのジャンルがあります。大まかなイメージは「FPSから戦闘を抜いた」のようなもので、人のいない村や山、屋敷などに行き、そこに残されたオブジェクトから物語を探るというものです。蔑称としての側面もある語なので使い方には慎重にならなければなりませんが。

ジャンルとして認知されるようになった出発点は、2008年ぐらいにポーツマス大学の研究者が実施した、「ゲームから一般的な意味でのゲームっぽさを抜いて、ストーリーだけを伝えるようなゲームを作ることは可能なのか」という実験でした。それが「Dear Esther」という作品です。ある島を歩き回り、特定の地点に着くと手紙を読み上げるボイスが再生される、というのを繰り返す内容でした。

「Dear Esther」はゲームとしてはあまり面白くないのですが、当時の作り手たちは「ストーリーテリングの革命がここにあるかも」と注目して、その後も影響を受けた作品が作られていったんですよね。ただ結局、そうしたものの多くは「ゲームではないこと」に耐えられず、謎解き要素やインタラクションを少なからず実装しています。「Dear Esther」の制作者のゲーム開発会社 The Chinese Room もウォーキングシムばかり作っていたら一度潰れちゃって、復活して以降はそのへんから離れちゃいましたし。

私自身、「VRChat」の面白いワールドもふつうのビデオゲーム同様に、インタラクションがたくさんあるとか、わかりやすいストーリーがなにかしら提示されるとか、体験として侵襲的な、向こうから与えてくれるような方向に行くのかなと思ってたんですよ。実際、そうしたワールドでおもしろいものがたくさんあって、いいことだと思っていた。そこに「ORGANISM」が現れた。触れることができないので、歩き回り、自らの眼でなにかを読み取らないといけない。なんなら読み上げ音声すらないので「Dear Esther」よりラジカルです。なんというか、一度絶滅したはずの生物の進化系がここに生きていた! というような感動をおぼえましたね。

水原:

ウォーキングシミュレーターそのものはジャンルとしてしっかり生きていて、いまも普通に新規タイトルは出ているものの、それがグルッと一周回って「ORGANISM」として「VRChat」にやってきたように見えると。しかも様々な場所で、ミニゲーム的なワールドやプラットフォームが人気を博している中で現れた、というのはおもしろい話です。「VRChat」自体がユーザー全体に開かれた巨大なMOD/クリエイティブプラットフォームのようなもの、と捉えると、「Dear Esther」がもともと「Half-Life 2」のMODとして開発されていたという話となんだか似ている気もしてきますね。

橋本:

もう一つ思い出したのが、1993年に発売された「Myst」です。あれもエポックメイキングなタイトルで、当時としては美麗なグラフィックで、インタラクティブに景色を見ながら散策しつつ謎を解く、というコンセプチュアルなゲームでした。その一方で、「風景が単に美しい」という部分も重要だったんじゃないかという気がしています。

昨年リメイク版が発売されましたが、今のクリエイターって「Myst」をちょうど体験してきた世代ですよね。「Liminal Space」や「The Backrooms」の動画が、初代PlayStationや80年代〜90年代のビデオみたいな質感で作られているのって、関連性ありそうだなと思うんですよね。実際「『Myst』ってLiminal Spaceだよね」ってスレッドが、redditに上がっているみたいです。

千葉:

「あの頃のCG感」ってなんかありますよね。

橋本:

個人でCG動画やCGゲームを作るとなると、「ちょっと古いんですよ」っていう言い訳を添えた方がやりやすいですよね、「あえてローポリ」と同じ意味というか。

水原:

ボクセル調にしたり、解像度を下げたり。

橋本:

あえてのドット絵とか。

水原:

あの感触というか、むしろあれこそが「逆にフューチャー感ある」という向きもあるのかなあとは思ってます。特に初代PlayStationやニンテンドウ64あたりを通過していない人からすると逆に新しいというか。Vaporwaveや「○○年代リバイバル」みたいなものとも近いのかも。直感的には懐古趣味とも言えてしまいそうですが、そうではなく「過去を未来として掘り出しなおす」みたいな現象が起きてるように思えなくもないんですよね。未来は埋まってる。

「ただいること」の崇高さと、日本人から遠いワールドを掘る魅力

——最後に、おふたりの「VRChat」ワールドを楽しむ上でのスタンスや、楽しい・面白いと感じるポイントを教えてください。

千葉:

「ただいること」の崇高さ、みたいなものが醍醐味ですね。VRヘッドセットを装着して体験していると、やはり見たことがないものを見られる、見たことのない場所に身を置ける、ということを強く感じます。馬鹿みたいな言い方ですけど、見上げると空が見えるんですよ。本来、自分の部屋ではそこには天井があるにも関わらずです。

そうした基底現実とは違うレイヤーにいること、その上で単純に、みんなでどこかに行ってはしゃぐだけで楽しい、というのは大きいですね。もともと「VRChat」にはSNSの側面もありますから、コミュニケーションが楽しく、偶発的に知らない人と出会う魅力もあります。あと、インディー的精神で作られた「他人の頭の中」を覗ける楽しさもありますね。

——ワールドという「空間」のはずなのに、そこに何か意図を見出せるというのは面白いですよね。

千葉:

どんなワールドでも、作り手の個性って出るんですよね。例えばこの前、チャラけたクラブっぽいワールドに行ってみたら、ワールドそのものにはあまり特徴がなかったんですが、ワールド内に流れている曲のプレイリストのセンスがいい。「ORGANISM」のようにアセットからウェルメイドに作りこんだワールド以外でも、そんな趣味が見えてくる。

橋本:

自分はWindows 95やWindows 98の時代からインターネットをやっていて、若いうちから海外のインディーゲームやMMOとかを意味もなくさすらっては、いろいろな国の人とダラダラと交流するということに慣れていました。あの時代の「混沌としたインターネット」がまだ残っている……というのが、自分が「VRChat」に感じる魅力ですね。

バーチャルなクラブもそうですが、特定の好きな曲に対する「ファンワールド」をつくっていらっしゃる方もいるじゃないですか、そうした音楽、絵、アート、インターネット文化そのものといった、本当にいろいろなものの「交点」になっているなぁと感じますし、自分はそういうワールドに関心を持っていますね。

——橋本さんは特に海外制作者のワールドに詳しい印象があるのですが、どのようにワールドの存在を知るのでしょうか?

橋本:

キリル文字や中国語、あるいはハングルなど、ワールド名がアルファベットですらないワールドには、その語圏の人しか行かない印象があります。なのでそういうワールドから優先的に掘っていますね。

英語名のワールドでも、deaconlineさんっていう南アフリカのアーティストが作っているワールドなんかもあるんですよ。でも「Community Labs(※)」から未だに出ていないものが多いんですよね。すごくいい雰囲気の「ディストピアな電車」のワールドも長いことLabsのままでした。

※Community Labs:2022年現在、「VRChat」でアップロードされたワールドが最初に行くことになる区分け。設定でONにしないと検索に表示されず、一定時間プレイされるとパブリックなワールドとなる。

(deaconlineさんの制作ワールド「Train Epic」)

橋本:

deaconlineさんはプロフィールに「シンギュラリティ主義者」と書いていて、Webサイトを見るとウィリアム・ギブスンを引用していたりするんですけど、そういう人が南アフリカに実在していて、自分のアートをせっかくシェアしてくれているのに、うまくマーケティングができないと「Community Labs」に埋まったままになるんだなぁと。そういった驚きもあって、優先的に日本人がタッチしにくいワールドを掘るよう心がけています。

水原:

お店にふらっと入って、面白そうなレコードを箱の中から探している人みたいですね。

橋本:

実際、コロナ禍前までは国内旅行に出かければ、絶対に現地の古本屋や図書館を訪れるし、海外旅行でも現地の古本屋や書店、図書館を回るタイプでした。それがいまできなくなっちゃったので、その代替を「VRChat」でやっている次第ですね!

——長時間、非常に興味深い話をありがとうございました。素朴な感想ですが、VRのワールドの魅力を語るうちに、現実の歴史や文化の話に繋がっていく点が非常に刺激的でした。MoguLive編集部としても、今後多くのVRワールドを体験しつつ、そこにどういったクリエイターたちの想いや文化的背景があるのか探っていけるよう、より一層力を入れていきたいと考えております。

「ORGANISM」へのアクセスはこちら(PC接続型VRヘッドセット、および高スペックPCが必要です)。

https://vrch.at/ayr22x5h