哲学の祖、タレスは「水はアルケーである」といった。始原であり原理である、と。

なるほど、現実にはそうかもしれない。しかし、ここはVRメディアであり、VRChatについて語る場だ。あなたはこう思うだろう。

「水はすべての生命のゆりかごだったという生命史的なクリシェは、光から生じたVRの世界にはかならずしもあてはまらないのでは?」

結論から言えば、その見解は間違っている。

あなたの罪ではない。

サメになったザッカーバーグを見たことがないせいかもしれない。

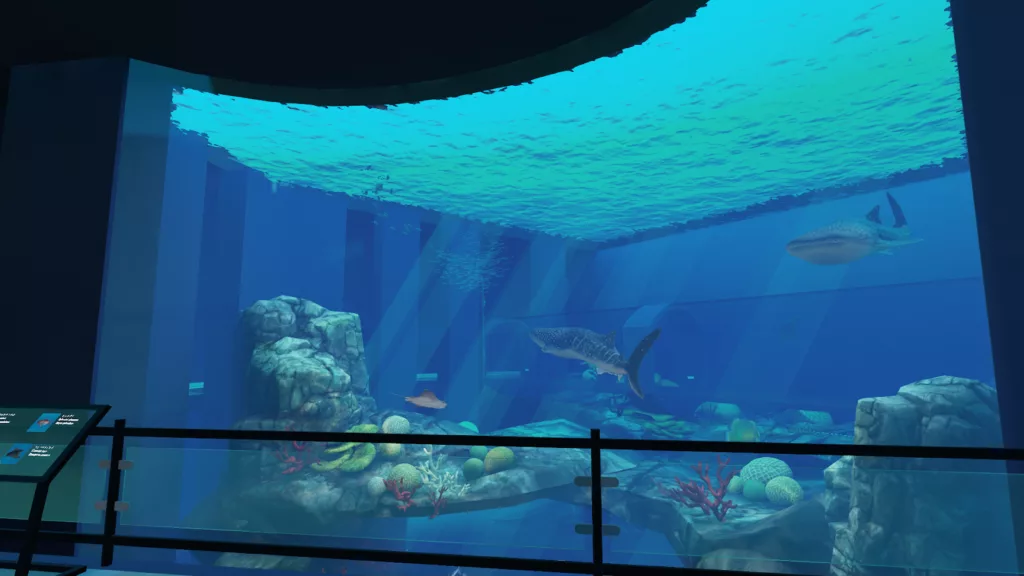

その日、あたらしく水族館「Sushi Aquarium 海洋棟」(by Kaiiiiiiiii)がオープンしたと聞き、さっそくでかけることにした。わたしは水族館が好きである。泳げないから。子どものころに溺れて死にかけたことがある。しかも、2回。しかも、同じ場所で。わたしにとっての海がゆりかごというより墓場におもわれるのは、そのせいかもしれない。

水族館はいい。死ぬ心配もないし、生まれる心配もない。巨大な水槽に封じられた海棲の生きものたちはいずれも時間が止まっているようで、まあ実際には生きたり死んだりしているのだが、バックヤードを知らないわたしたちの目には宝石みたいな永遠っぽく映る。

そして、ここは仮想現実なので実際に生命の時間は静止している。バックヤードもなければ、従業員もいない。他の客もいない。すばらしい。

順路を歩く。ハナダイ、コウイカ、ボラ、キンメダイ、メンダコ、ウツボの水槽をとおりすぎ、ナンヨウハギを見かけ、「あっ、『ニモ』だ」と口に出る。ニモではない。『ファインディング・ニモ』に出てくるナンヨウハギはドリーという名前で、前向性健忘症の魚である。健忘症といえば認知症や健忘症患者は親近感のあるモノ、匂い、風景などを知覚すると記憶が刺激されて症状が和らげられることがあるといい、実際治療の現場ではVRの活用も模索されている(参考)。

喚起される記憶はわたしにもある。

そうして、サメに出会った。

海をまるごと切り取ったような巨大な水槽で、ジンベエザメがそこにいた。VR世界でサメに出会うたび(その頻度は日本におけるサメ映画ソフトのリリースペースより少ないのだが)、わたしはザッカーバーグのことをおもいだす。そう、あのザッカーバーグだ。あの。

あのザッカーバーグはちょうど今から10年前の3月に、スタンフォード大でVRの研究をしていたジェレミー・ベイレンソンの研究室を訪れ、VR機器を装着して当時の最新のVR技術を体験した。そのプログラムのひとつにサメの視点でサンゴ礁を泳げるものがあり、あのザッカーバーグはサメになったのだった。彼は「サメになるのは悪くないね」との感想を漏らしたという(出典:ジェレミー・ベイレンソン、 倉田幸信・訳『VRは脳をどう変えるか? 仮想現実の心理学』文藝春秋)。

その体験が10年たった今でも浮沈の激しいVR業界にあって、Meta社をトップランナーにしつづけている。

もし、あのザッカーバーグが10年前にサメになっていなかったら、資本の冷徹な論理はとっくにVR事業を会社から切り離していたかもしれない。そうすれば、わたしが手頃な価格でOculus Quest、もといMeta Questを手に入れる機会もなかったわけで、だからわたしはVRChatでサメを見るたびに畏敬の念を抱く。あのザッカーバーグに、ではなく、サメに対して。そしてサメを育んだ水に対して。

ここでも始まりは水だったわけだ。

CG技術の発展も水とともにあった。

その進化の過程を見たければ、『エイリアン2』や『タイタニック』の監督として知られるジェームズ・キャメロンのフィルモグラフィをたどればいい。1989年の深海SFスリラー『アビス』では「深海に潜む未知なる生命体が、意思疎通を図るツールとして水を使うことを示さなければならない」と考えたキャメロンは、従来の視覚効果技術を超えるものを求めてジョージ・ルーカスが設立したVFX制作会社のインダストリアル・ライト&マジックに協力を仰ぎ、デジタルで描かれた「水の触手」を想像した(出典:ジェームズ・キャメロン他、阿部清美・訳『SF映画術 ジェームズ・キャメロンと6人の巨匠が語るサイエンス・フィクション創作講座』DU BOOKS)。

この「水の触手」の表現だけで制作に6ヶ月もかかり、そのために映画の公開を遅らせたほどだったという。

(映画『アビス』 ILM公式サイトより)

以後、1991年『ターミネーター2』の液体金属の表現、そして近年の『アバター』シリーズに至るまで、キャメロンは一貫して水や液体のCG表現にこだわりつづけてきた。もちろん、『タイタニック』にだってその技術は使われている。

2022年公開の『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』では、だれもがまず、海中シーンの表現に驚嘆したことだろう。リアルすぎて、もはやリアルを超えている。キャメロン映画にかぎらず、実写版『リトル・マーメイド』(2023年)や『アクアマン 失われた王国』(2024年)を例にとっても、もはや「本物と見分けのつかない水のCG表現」は映画では当たり前のこととして受容されている。

もちろん、そうした高水準の水の表現は制作費2億ドルの映画にしか許されておらず、VRChatの水とは遠く隔たったところにある。

しかし、わたしはVRChatの水が好きだ。偽物の水に偽物の光が通るときのあのやわらかさ。不可視の計算式に基づいて描かれる波紋のやさしさ。そうした水の中では溺れることも窒息することもない。

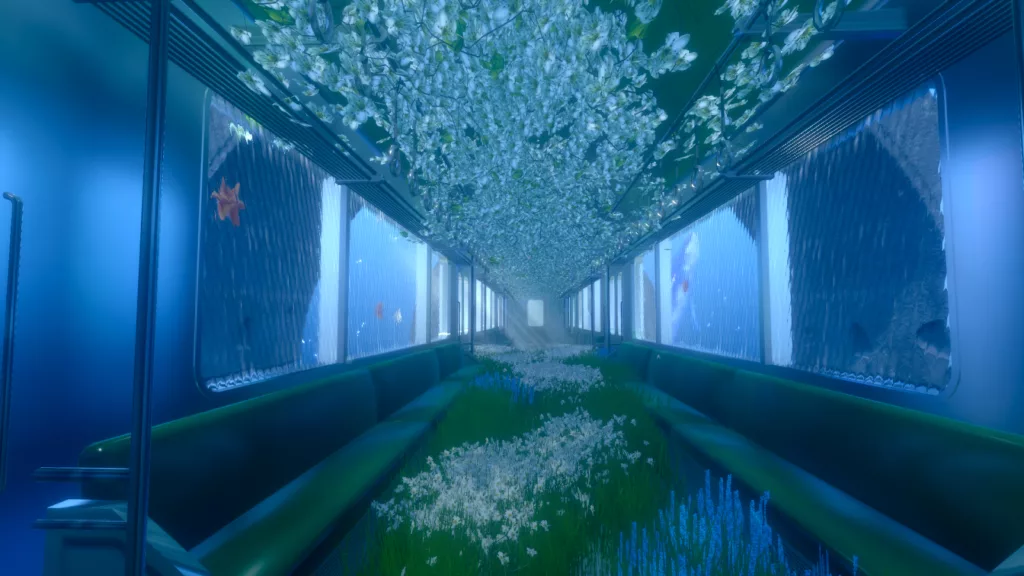

以前紹介した「Deep Sea Train」(by minhoです)もそうしたやさしい水に満たされていた。

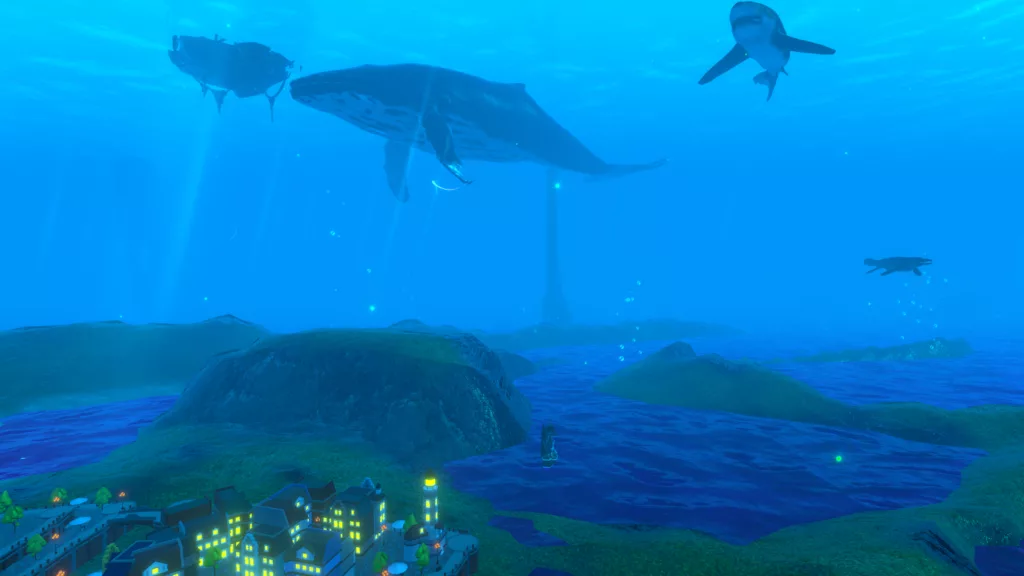

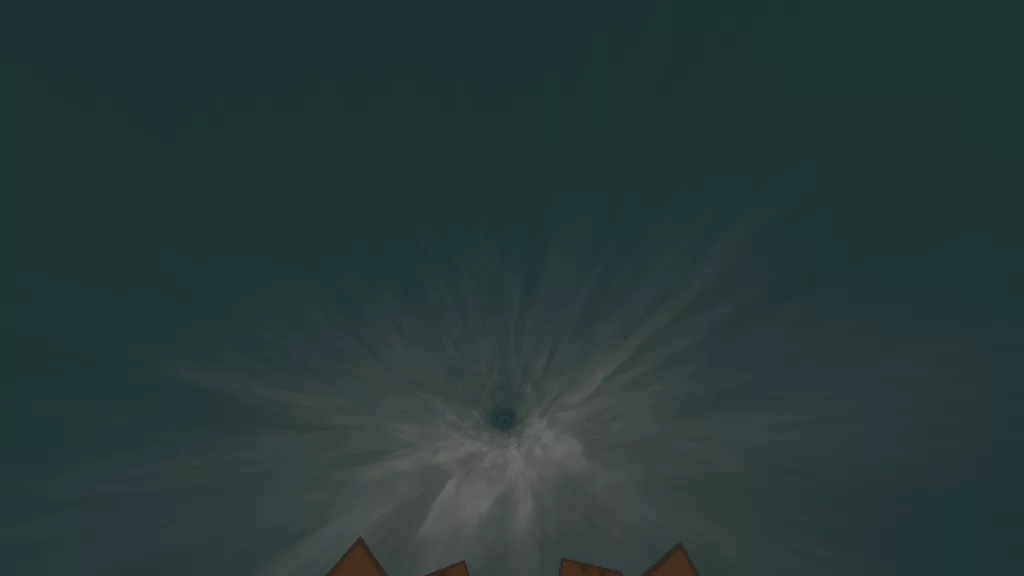

似たような包容を感じたいなら、「Sky Ocean Planet」(By ぴくせるpixel)だろうか。そこには無限に海が広がっている。周りの地形から察するに、どこか地球外の惑星だろうか。透明な足場がだんだんと降下していき、水のなかへと潜る。クジラやカメなどが悠然と泳ぎ、謎の沈没船や謎の海中都市などもみかける。もちろん、サメもいる。

この広大さ。この透明感。そして水中のワールドでは通常のワールドとは異なる重力が働いているもので、そこは一種の無重力空間、すなわち宇宙にも近い。かつて、海と宇宙はひとつらなりの空間だった。航海者たちは、海路を星空から読み取っていたのだから。

足場から踏み出せば、重力から離れて自由に水中を泳ぎまわることができる。

その淡いやさしさに安住するのもいいだろうけれど、下を見ると波打つもうひとつの海面が見えるはずだ。

海のなかに海面が? と疑問におもって降る足場に戻ると、海底を突き抜けてもうひとつの水中、暗黒の深海へと踏み入っていく。

われわれの世界でも光の届かぬ水深4000メートル以下の深海帯のことをアビサルゾーンと呼ぶ。アビサルとは abyssal 、そう、地獄を意味するアビスのことだ。海は地獄でもある。宇宙、海、海底、地獄と、深淵はどこまで底なしにつながっていく。

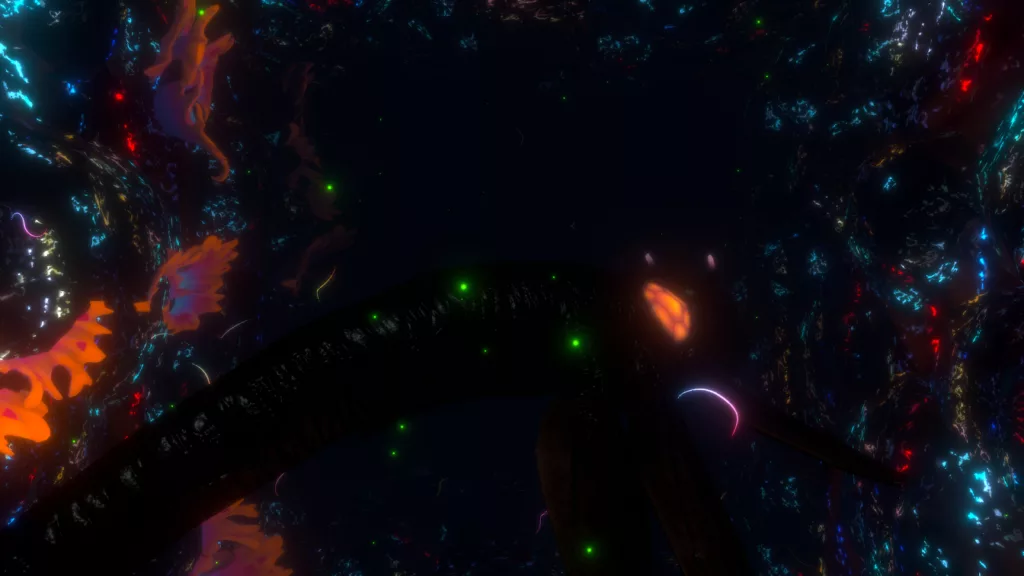

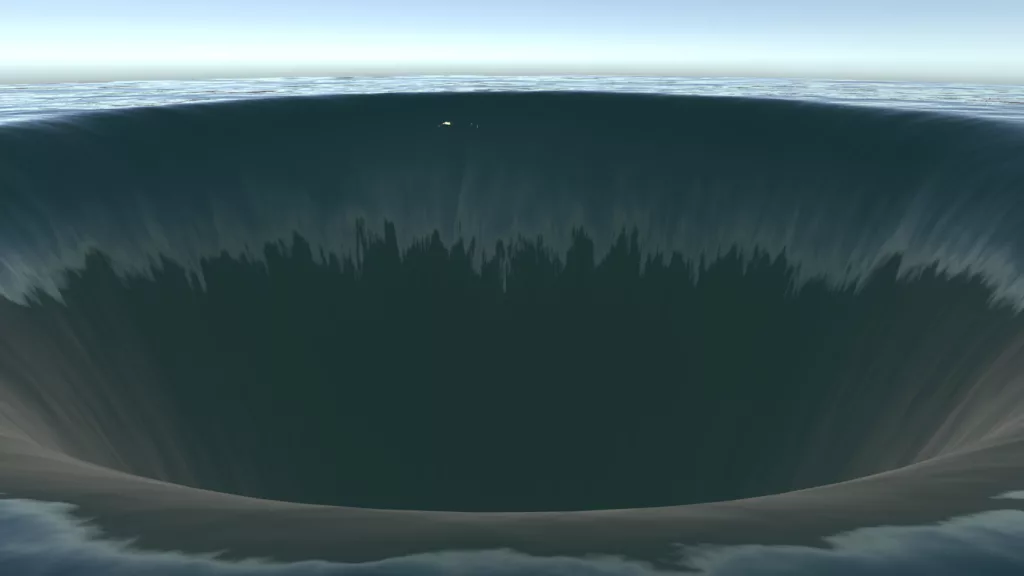

「ダム穴 -Glory hole-」(By ILfen)にも海の深淵が顕れている。シンクホールだ。シンクホールは地下の地盤がなんらかの理由で陥没したり液状化したりすることで生じる現象で、水中にあってはドーナツ状の滝めいた形状をなす。飲み込まれると、まあ、ヤバい。

だが、水面にぽっかりとあいた穴にはどこか惹きつけられ、つい吸い寄せられてしまう……。

落ちる〜。

なにか違う質感の水も見たい。

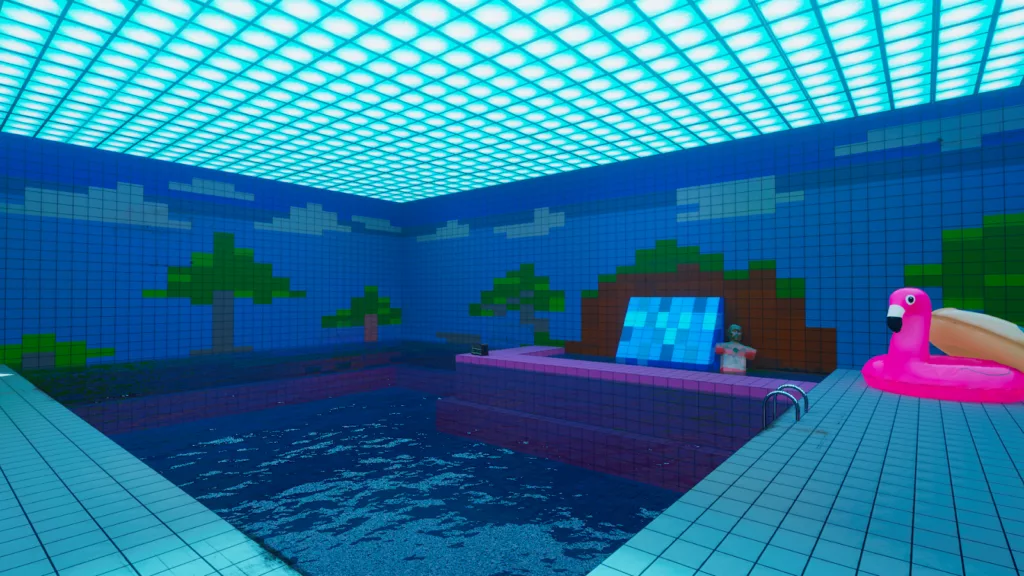

「The Nostalgic Pool」(by Tofaiss)では、80年代風のテイストの効いた、ちょっとシンセな水面に出会える。

3DCGのマテリアルの表面は技術の発展とともに変わってきた。先述の『アビス』の水も、今見るとテカテカしていて人工的な感じが強い。しかし、その表面が独特の味わいを生むこともたしかだ。どんな味わいだろう。その時代のテクノロジーに宿る、その時代のにおいか。80年代。科学がやがて終局と頽廃をもたらしてくれると、だれもが信じていた時代だ。

このワールドにももう一つ、ピンクの蛍光に照らされたプールがあって、ヴェイパーウェイヴな女神がアルカイックに微笑んでいる。

インターネット上の美学のひとつに、リミナルスペースの派生で「プールコア」という概念がある。プールという場は子ども時代のノスタルジーを喚起するが、一方で無人であることは公共の遊び場であるプールの性質に反し、不穏さを匂わせる。

水はひとりで入るべきではないのだろうか?

プールコア系ワールドは数も多く、底が深い。探せば、あなた好みの不吉な静穏さが見つかるはずだ。

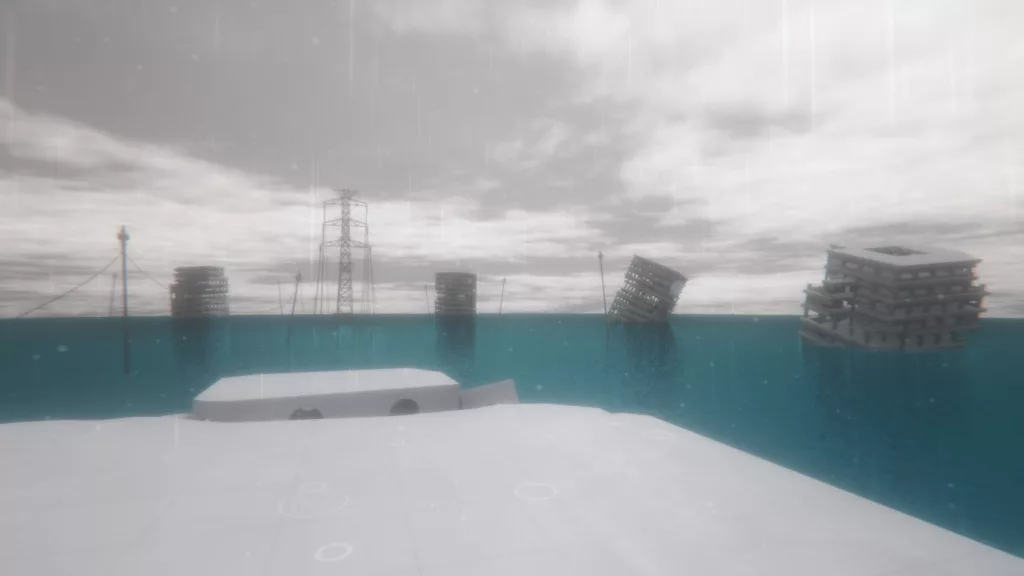

正調のノスタルジーを感じたいのなら、ノスタルジーと水の名匠オーゼンの作った「sunset」(by オーゼンOzen)に浸ろう。浸る、というのは比喩ではなく、このワールドはほんとうに浸水している。

懐かしい景色に、懐かしい夕焼けに、懐かしい歩道だ。だが、水びたしの足元にまで懐かしさを感じるのはリアリティがバグっている。『千と千尋の神隠し』を始めとした水上列車のイメージが、骨の髄まで染みこんでいるせいか。あるいは、子どものころは水たまりがもっと自分の目線に近かったせいか。

水面は光を屈折させ、反射する世界にゆらぎとあいまいさをあたえてくれる。懐かしさとは、そうしたあいまいさに由来するのかもしれない。適度にぼやけてくれていたほうが、つごうよく色んなものを詰めこめる。

懐かしい水といえば、雨もある。VRChatではよく雨が降っている。なぜだろう。濡れるという煩わしさを取り除いて、視覚的な感傷のみを与えてくれるからだろうか。

「Amebient」(by phi16)でも雨が降っている。灰色を基調とした世界に曇天の空、藍色の海。雨もどこか哀しい。ワールドの説明文には「Rain and Sound, world to end.」とある。なにかを読み取りたくなる。

映画における水表現の巨匠、アンドレイ・タルコフスキーはしかし、雨や水の表現からメタファーを読み取ることを拒絶していた。「雨はいわば私が育ったあの自然の特徴なのだ。ロシアでは、長い長い愁いに満ちた雨がしばしば降る。……雨、火、水、雪、露、地吹雪、これらは私が住んでいるあの物質的な環境の一部であり、言ってみれば、人生の真実である」(出典:アンドレイ・タルコフスキー、鴻英良 ・訳『映像のポエジア 刻印された時間』ちくま学芸文庫)。

にもかかわらず、わたしたちはタルコフスキーの水から、なんらかの意味や象徴を読み取らずにはいられない。それが作品の魔力であり、精巧に作られた世界に宿る引力だ。

「Amebient」もまたそうした引力を具えている。海上で朽ちかけているビル群も、頼りなくつながっている電柱たちも、リスポン地点である構造体も、滴る雨も、音も、渾然となってワールドに立つものにメッセージを投げかけてくれる。それをどう受け止め、なにを読むかは自分次第だ。

雨の表現に詩性を感じるワールドといえば、「park in the rain-雨降る公園-」(by ネフレン)も忘れがたい。この灰色の裏路地に降る雨は、細長い光の線を描く。まるで星が降っているかのよう。ここには来たことがないはずなのに、そんな雨の風景などありえないはずなのに、なぜか懐かしい感じがする。

しとしとと穏やかな雨に打たれるだけがVRChatではない。「Stormy Life Raft」(by Ethosaur)では、激しい豪雨に晒される救命ボート内に放り出される。ボートのなかであるからには、直接雨風に吹かれることはない。外の様子は小さな出入口から覗くだけだ。

ボートのなかには数個の缶詰や懐中電灯が転がっていて、ほかにはなにもない。時間も進まず、暴風雨が静まることも、ボートが海中へ転覆することも、救助がやってくることもない。薄壁を隔てて雨に打たれている狭い空間にずっと閉じ込められたままだ。

どんな体験にも似つかないこの不思議なワールドは、居心地が悪くもあれば、良くもある。現実として考えれば最悪な状況だが、不死と乾燥を約束されたVR空間なら、ただ状況の不吉さだけを受け取って、そのまま好きなだけもてあそぶことができる。

幸福かどうかでいえば、おそらく違うのだろうけれど、ふしぎとほの暗い楽しさがある。

激しい天候の海に晒されたあとは、おだやかな海に再会したくなる。バカンスといえば南国の海だが、VRChat内でそうした気分を味わいたければ「Deep Blue」(By Fins)へ行けばいいだろう。ログハウスに椰子の実、そして日光を反射して宝石のようにきらめくサンゴ礁の海がそろっている。海水浴もしほうだいだ。

心穏やかにすごすのに、こんなにふさわしい場所はない。ひと泳ぎして日光浴でもしよう。水の歴史も、サメになったザッカーバーグも忘れて、自分だけの水の愉悦を手にいれるのだ……ん?

あのせびれのシルエットは………?