ーー勇気を出して、旅に出よう。ーー恋人に振られたり友人と疎遠になったりして、人間の狭量や背信から離れようと家に籠っているひとたちよ、皆わたしについてきたまえ! 世界じゅうの不幸な者たち、病める者たち、退屈している者たちよ、みな来たまえ! ーー不精者たちもいっせいにたちあがるのだ! そして、何か不実な目に遭って退役や隠遁しようといった陰気な考えをめぐらせている者たち、閨房の中で一生ひとづきあいをしないと決めた者たち、心優しき一夜の隠者となった者たちも、ともに来るのだ。わたしを信じて、そんな暗い考えは捨てよう。楽しむためのひとときを捨てても、賢くなるためのひとときを得ることにはならない。わたしの旅についてきてくれ。ローマやパリを見たという旅行者たちを道すがら笑いながら、のんびり歩いてゆこう。ーーわたしたちを阻むものは何もない。喜んで空想に身を任せ、そのきままに連れてゆくところ、どこへでもついてゆこう。

グザヴィエ・ド・メーストル、加藤一輝・訳「部屋をめぐる旅」(『部屋をめぐる旅 他二篇』幻戯書房)

一七九〇年、フランス共和国軍人グザヴィエ・ド・メーストルは決闘騒ぎを起こした咎で四十二日間の禁固刑を言い渡され、トリノの城砦の一室に軟禁された。寒々しい石牢に押し込められたわけではない。貴人として十分に尊重され、多数の絵画や本棚に彩られた居心地良い個室を与えられた。

「わたしの部屋は、ベッカリーア神父の測量によれば、北緯四十五度に位置している。東西に長い四角形をしており、壁すれすれに歩くと三十六歩で一周できる。……」(「部屋をめぐる旅」より)

ド・メーストルは旅に出ようと決意する。全四十二章から成る四十二日間の旅だ。しかし、軟禁場所から一歩も外へ出られない状態で、いったいどこへ向かおうというのか?

征服すべき世界はかれの目の前にあった。一周三十六歩の狭い部屋。

横着なわたしたちも、そこから始めよう。

というわけで、今、わたしの目の前には阿部寛がいる。

スクリーンショットはない。視界いっぱいに広がる阿部寛の顔を想像してほしい。

ある明白な理由から名を出せないこのワールドは、その九〇年代的シンプルさで有名な「阿部寛のホームページ」を模している。

正方形の足場の正面に凛々しい阿部寛の肖像が掲げられ、右手の壁には生年月日や出身地、学歴、趣味、身長、靴のサイズなどが刻まれている。壁紙は白地にライトグリーンで「ABE Hiroshi」の文字が等間隔に配され、床と天井のないこの空間で天地の果ての果てまで名優の名を讃えている。

「ホームページ」とはいまや廃れた用語だ。いまどきの俳優だったら「公式サイト」とするはずだけれど、阿部寛のそれの場合は「ホームページ」がしっくりくる。

かつて、ホームページという響きには「ホーム」に見合う親密さが抱かれていた。その親密さは粗さ、単調さ、そして狭さによって醸しだされる。華やかに細やかに規格化されたブログサービスのデザインは無言のうちに規律を要求する。「ここはおまえひとりの部屋ではなく、世界に開かれた場所なのだから……」と。

そのささやきは、やがてわたしたちの奥のほうへ沈着していった。おかげでインターネットに人が溢れるようになった今日も安全に暮らしていけている。あの頃に戻りたいとはおもわないが、懐かしくはある。「阿部寛のホームページ」に似せたこのワールドには、墓地のような荘厳さがただよっている。実際の「阿部寛のホームページ」は随時出演作情報が更新されていて、もう少し活気というか生気があるのだけれど、ここには阿部寛と自分と永遠しかないのだし……。

そういえば、関西圏におけるクオリティペーパーである『デイリー・スポーツ』紙によると、阿部寛は最近青山墓地で台本を読んでいるらしい。

まさか掘り出した頭蓋骨にセリフを語りかけているわけではないだろうけれど、象徴的ではある。わたしたちは狭い部屋であるところの子宮から産まれ、「旅」などと謳いながら野宿などせず、部屋から部屋へ渡り歩き、最期にはみな骨か灰の収まるだけの狭い部屋で終わる。結局、誰も部屋からは出ない。阿部寛はそのことを直感的に知っているのかもしれない。

VRChatにおいてはユーザーたちの創り出した空間をワールドと呼ぶ。けれど、多くは世界というよりせいぜい部屋程度のサイズで、その狭さが心地いい。

部屋から部屋へ行こう。VRChat では部屋に困らない。

なかでも興味深いのは、現実に自分の居住している部屋を再現する者たちだ。3Dモデリングがティーポットからはじまるように、創造の試金石として手近なものを模倣するのは理にはかなっている。かなっているのだが、どこか奇妙さもぬぐえない。イメージが写し取った現実そのものとは実は関係がないように、複製された部屋は制作者の部屋そのものではない。

連綿と続く一人の人生の一瞬間が暴力的に文脈から切り離されそのまま密封された瓶のなかに封じ込められたような、長編小説の一ページだけを無作為に破り取ったような、そういう淫靡さがある。倒錯がある。

他人の倒錯に潜り込めることもまた VRChat の快楽のひとつだ。

知らない人の知らない部屋ではなにもわからない

「My Real Room」と名付けられたワールド。制作者は「あかにん」。「私」で「現実」で「部屋」だ。そこを「私」でもない人間が「現実」ではないと認識しながら訪れる。

そして、VRChat オフィシャル的には「部屋」ですらなくて、ワールドだ。日本語的にも屋を部(わ)けると書いて部屋と読むけれど、この世界にはこの「部屋」しかない。やはり倒錯している。行く前から興奮が沸く。

入ってみると、フォトグラメトリと呼ばれる手法によって、写真をもとにどこかのマンションのワンルームが再現されている。写真をもとにしているのだから、細部に至るまで文字通り写実的だ。そこかしこに生活感が匂いたっている。

まず目につくのがベッド。シーツから枕カバー、掛け布団カバーまでグラフィカルな植物のパターンで統一されていて、シワや掛け布団のこんもり具合に使用感がなまなましい。その向かいに目をやれば、デュアルディスプレイのパソコン。これだけでオタクであることが看取できる。

そう、あなたがたは周囲の人間たちがさも当然のようにマルチディスプレイ環境にしているから常識視しているのかもしれないが、世間一般からすればひとつのキーボードに対してふたつ以上のディスプレイをつないでいる人間はハッカーかナードかギークか得体の知れないなにかであり、日本語では総称してオタクと呼ばれる。要するにVRChat にはびこっている人たち。わたしたち。

パソコンの隣にはデジタル時計と、Nintendo Switch のコントローラー、そして……なんだろう、ヘッドフォンが乗っかったなぞのマシン? プリントスキャナー? が置かれている。わかるもので組み立てられているはずの空間にこういう突如としてわからないものが出てくると不安をもよおす。しょせんは他人の部屋だ。わからなすぎる。そして、ここに孤独に留まるかぎり、疑問への解答は与えられない。

(付記:制作者本人のインタビュー動画によれば、「四年間住んだ部屋を引っ越すにあたって、新しい思い出の残し方として作った」ワールドらしい。「なぞのマシン」はレーザー加工機であるとか)

ちらつく不安をふりはらって壁に目を転じると、化学の元素周期表が貼ってある。これはわかる。左上に『Newton』のロゴが印されてあるので、雑誌の付録かなにかだろうか。制作者は化学系の人なのだろうか。いやしかし、プロの化学者って部屋に周期表を貼るものなのか?

隣の本棚を覗くと、一段ぶん丸ごと費やして化学の専門書コーナーが設けられている。「はじめての化学熱力学」などの入門書や概説書が多いようで、プロというよりは化学に興味のある高度で知的な化学ファンなのだろう。

秘められた助平根性、もとい探偵力が発揮され、プロファイルが積み上がっていく。玄関にはスニーカーらしき靴とサンダルが一足ずつ。一人暮らしだ。キッチンには赤玉ワインと植物油、ファンの上には調味料の数々。食器類は(少なくとも目に見えるところでは)多くない。自炊もそこそこやるが、あまり凝らないほうなのかもしれない。

完全にわかってきた。ここは一人暮らしのオタクの部屋だ。

来る前からわかっていた。VRChat にはオタクしかいないから。

天井を見上げるとメッシュが崩れて穴があいていた。向こうになぞの天井と光がある。手を伸ばせば届きそうな気がする。

ところでわたしは他人の家の本棚を覗くのが好きだ。ジュリアン・バーンズが書いたように、本棚は「所有者と有機的に結ばれていて、その心と人格の延長になっている」(『終わりの感覚』、土屋政雄・訳)。

一個人の頭のなかを盗み見る背徳を味わえるという点では、VRChat でのワールド巡りと似ているかもしれない。そういうわけで本棚チェックはかなりセンシティブな行為なので、リアルで他人にお家にあがった際は断りもなく本棚を検めるのはやめましょう。世界中からアクセス可能な部屋でだけやりましょう。

で、先述したように「My Real Room」にも本棚がある。本棚の中身がちゃんと実在している本ばかりなのはうれしい。多くのワールドでは本棚の本といえばTSUTAYAの図書館か郊外のシャレたカフェめいたダミー本のアセットばかりで、そういうものに遭遇するとなぜだかしょんぼりしてしまう。「本物の本」を目の当たりにできるのも、フォトグラメトリならではの醍醐味といえる。

さてこの部屋の本棚はというと……化学や3DCGの本とまんがが半々といったところ。わたしはオタクなので、まんがの趣味にはきわめてきびしい。本棚を成す作品如何により安直にその所有者の人格を全否定したり全肯定したりする。

さっそく漁る。『デストロ246』、『苺ましまろ』、『ヤマノススメ』、『少女終末旅行』……なるほど、なんとなく傾向が読める気がする……ほう、それにこれは……『キルミーベイベー』!! 別の棚には『カガクチョップ』まで!

(わさわさ)

確信した。ここの制作者はいい人だ。会ったことも話したこともワールドからリンクされている twitter アカウントも見たことはないが、断言できる。

もっと本棚を見たくて他の部屋に跳ぶ。「浜名湖なこ」というひとの作った「フォトグラメトリィ実家」にサイズの異なる本棚が三棹置かれている。

出版レーベル別かつ著者名順に律儀に整頓された棚に並んでいる名前はたとえば講談社文庫だと我孫子武丸、綾辻行人、泡坂妻夫、歌野晶午、円城塔、岡嶋二人、北山猛邦……そう、ミステリとSFのオタクだ。ちゃんとハヤカワ文庫と創元推理文庫のコーナーもある。

しかもおそるべきことに、最近復刊された北山猛邦の『アルファベット荘事件』は白泉社の旧版のものだし、友桐夏はコバルト文庫時代の作品が並んでいる。単行本コーナーには国書刊行会の〈世界探偵小説全集〉から二冊選ばれて刺さっているが、そのチョイスが『赤い右手』と『編集室の床に落ちた顔』だ。その両脇はアントニイ・バークリーや『エステルハージ博士の事件簿』、そして『殊能将之読書日記』などに挟まれている。ちなみに本棚の上に貼ってあるポスターは『猫の地球儀』。

わかる。”あの時代”にミステリとSFで育ったひとの本棚だ。「新本格」や「メフィスト賞」といったタームがある種の憧憬をもって語られた、懐かしき日々。まんが棚に沙村広明や道満晴明が並ぶ一方で、石黒正数の『木曜日のフルット』だけはミステリ小説のコーナーの間に置かれている。石黒正数はそのような文脈に位置づけられるべき作家だという静かな主張だろうか。全身全霊で同調したい。

最近の作家やレーベルがないのはここがあくまで「実家」で、今は別の居に移り住んで(割と最近のアニメである『ODD TAXI』のDVDボックスも目につくが)あたらしい本棚を持っているからだろうか、それとも、もうジャンル小説を読んでないからだろうか。あるいは今まさに”あの時代”をディグっている真っ最中だからだろうか。

いずれにしろ、”わかる”。”わかる”気がする。この部屋には人格がある。人生がある。おそらくは、自分に似ている、まったく別の人生が。その狭さゆえに、その親密さゆえに、わかった気になれる。それがたとえ大いなる錯誤だったとしても。

イケアのサメ。年季の入った飴色のタンス。気合の入った椅子。「好きなもの」しか身の回りに置きたくない、という強靭な意志。まぎれもなく、純粋に研がれた、自分ひとりだけの部屋だ。

VRの部屋の中にあるVRの部屋の中にあるVRの部屋の中にあるVRの部屋の

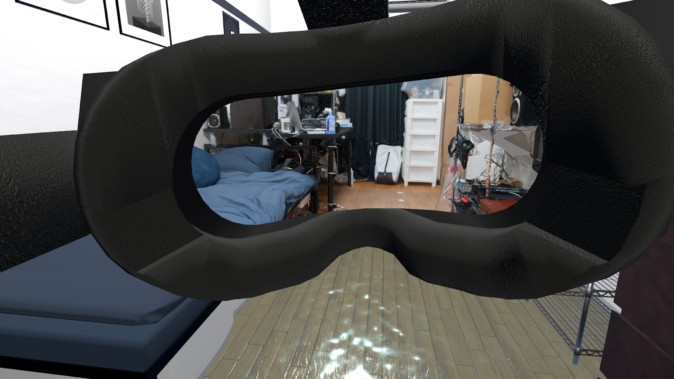

「Sonitz」の「My room…?」はこれまでの例に比べるとやや手の混んだワールドだ。一見すると、3Dで作られたアセットが並ぶだけのスカスカな部屋っぽい。本棚を見ても、たがわ靖之の『新・包丁無宿』と『パチンカー血風録 II』が一冊ずつ収まっているだけだ。しかし、奥のテーブルに置かれているヘッドセットを手にとってそのレンズから覗いてみると……。

フォトグラメトリの部屋が現れる。基底現実からヘッドセットをかぶって VRChat へアクセスするのとは逆に VRChat からヘッドセットをかぶってリアルにアクセスという趣向は凝っていて大変おもしろい。自らの領土を原寸大に写し取ろうとして滅んだ帝国のようだ。

それはそれとして、本棚。『おたんこナース』、『デトロイト・メタル・シティ』、『刃牙』、『がきデカ』、『火の鳥』、『ブラックジャック』、『メイド・イン・アビス』といった年代のバラけたまんがの合間にドガやゴーギャン、フェルメールの画集などがある。

本棚だけではない。その隣はCD専用の棚だ。残念ながらCDケースの背を読み取れるほどの解像度ではないので、アーティストまではわからない。音楽CDと並んで初代PSや3DSといったゲームのソフトもあり、『ビートマニア』、『テイルコンチェルト』、『ドラゴンクエストVII』といったタイトルが見られる。なかには『RPGツクール4』といったものまであり、制作者のクリエイティブの原点が伺える。

さらにその隣の棚には、パソコン用DJソフトウェアのTRAKTORのパッケージを挟んで、Blu-ray のジャケットが陳列されている。『劇場版サウスパーク』や『劇場版名探偵ホームズ』といった東西のアニメから、『ゼロ・グラビティ』、『シン・ゴジラ』、『ボヘミアン・ラプソディ』といった新旧の話題作まで。制作者はさまざまな表現を幅広く吸収するタイプなのかもしれない。

この制作者は他に二十近いワールドをリリースしているが、そのうちのひとつ「CT-SCAN」では自分の胸部のCTスキャンを元に巨大なオブジェクトを作り上げている。「曝け出す」ことが創作の奥義なのだとすれば、自室を晒すのと同様に、もっとも極まった形のひとつなのかもしれない。

(VRChat 内で『新・包丁無宿』に出会うのはなんともいえない新鮮さがある)

そして間取りはY軸方向に長い。左の壁にはベッドとパソコンという生活のためのツールが、右の壁には本棚やCDラック、テレビなどの趣味のためのアイテムが置かれている。単にベッドからテレビを見られる家具配置といえばそれまでだけれど、位置の経済が部屋の風景を決めてしまうのも狭さゆえという気がする。

ヴァーチャルのほうのヘッドセットを外すと、足元は冠水している。

オタクは室内や線路を冠水させがちだ。

長い部屋を出れば、空虚な行き止まりの夜。

引きこもりのまま旅に出る

こうして部屋から部屋へ渡っていると、グレアム・グリーンの『叔母との旅』(小倉多加志・訳)を思いだす。

ある旅好きの男が死病を患い、ほとんど動けなくなる。しかしそれでも旅を求める彼は妹に部屋が三百六十五個ある屋敷を探してくるように頼む。一日一部屋ずつ移動していけば死ぬまで旅気分を味わえるというわけだ。

妹は必死に物件をあたり、部屋が五十二個ある屋敷を見つける。三百六十五室にはほど遠かったが、男は「週に一度移動していけば一年保つ」と喜ぶ。そうしてすべての部屋にベッドを入れて週イチで部屋を移りつつ、余命幾ばくもない生を旅して過ごしていたのだが、最後の五十二個目の部屋に移ろうか、というタイミングで、危篤状態に陥ってしまう。

それでも旅に対してすさまじい執念を抱く男はベッドを抜け出し、廊下を這いずって最後の部屋を目指した。五十二番目の部屋が間際にふさわしいすばらしいものだったかといえば、そうでもなくて、数合わせのために洗面所のような狭い一室にベッドを置いただけの場所だ。それでも彼は部屋から部屋を目指し、そして死んだ。幸せな最後だった、と後に妹は甥にしみじみ語る。

その話を聞いた甥――本編の語り手は叔母にこう尋ねる。

「でも廊下で死んだんですよね?」

叔母は憤慨して甥を咎める。

「旅行の途中ですよ。彼の望みどおりにね」

たしかに幸福な死に方だったかもしれない。部屋と部屋のあいだで死ねるのは真の旅人だけだ。すくなくとも、VRChat 上のわたしたちには不可能な死に方だ。なぜなら、この世界には目的地と目的地をつなぐ過程がないから。

VRChatではメニュー画面からユーザーが選んでワールドへワープする。基本的にワールドとワールドのあいだに空間的な連続はない。VRChat上の部屋は外へ通じる口がない。

たとえばあなたは、自室にいるとして、これをパソコンやスマホの画面で読んでいる。目を転じればテレビがある。窓がある。それらはすべて制御できない外部を招き入れるための口だ。あなたの部屋はそうして常に乗っ取りの脅威に晒されている。あるいは自分の空間を犯される快感を得るためにふさわしい他者を常に選別している。

あなたは部屋のなかにいても社会の一部であるし、あなたの部屋も世界の一部だ。

けれど、これまで見てきたような自室再現系ワールドにあるテレビや窓は番組や風景を映さない。どこにもつながっていない。部屋の主すらいない。

部屋の外のスペースもあるところはあるが、それらは時間的にも体感的にも意味的にも静止していて、別の殻に包まれているにすぎない。

そして、ワールドという殻の外は本物の無だ。見ることさえ、わたしたちにはかなわない。閉じている。そうした部屋ではわたしたちの話し相手は限られている。

『部屋をめぐる旅』でのド・メーストルの部屋は現代のわたしたちの部屋よりはVRChatの部屋に似ている。ネットもテレビも都市の風景もない部屋だ。彼は室内でなにかに行きあたるたび、過去(大抵は麗しい婦人との思い出)を連想してそちらへ呑みこまれていった。他人と会話することを許されない部屋での旅では、自分自身のなかの過去と対話するしかない。脱線めいた妄想こそが「過程」なのだ。

とはいってもド・メーストルにさえも忠実な召使いという肉ある他者がいた。VRChat上で部屋をめぐる人間ぎらいなわたしたちは代わりに、そこにあるのが他人の部屋であるという事実そのものを会話相手にする。散りばめられているオブジェクトを拾い、それに親近感を抱いたり逆に距離を感じたり、誰かの人生を想像してはそれに勝手に感情移入したりしなかったり。

眼は開いていて、頭は閉じている。なのにどちらも同じような広がりを有しているというのは驚くべきことで、だからこそ他人の頭のなかは踏みこみ甲斐がある。

転がっている他人の断片を拾って世界を感じる。その快楽はなにも狭い部屋だけに許された特権というわけではなくて、実はどのワールドにも作者の要素やテイストが含まれている。いってみれば、どのワールドも狭い部屋であり、どのワールドもひとつかみの狂気だ。そう考えると、わたしたちはどこにいっても不在の制作者たちと親しくなり、自分なりのやりかたで友情を結べるのかもしれない。あるいはそこからVRChatの部屋は「外」へ通じているのかもしれない。

だから、行こう。

皆わたしについてきたまえ。

世界じゅうの不幸な者たち、病める者たち、退屈している者たちよ、みな来たまえ。

わたしたちを阻むものは何もない。喜んで空想に身を任せ、そのきままに連れてゆくところ、どこへでもついてゆこう。勇気を出して、旅に出よう。部屋から部屋へ。世界から世界へ。