……嚥んで三十分が経過したあたりで、わたしは金色の光がゆっくりと踊っているのに気づいた。すこし遅れて、絶えず変わっていく生命のパターンによって震える、光り輝くエネルギーの節目から、きらびやかな赤色の表面が膨らみながら広がっていった。そして、目を閉じると、淡く青みがかった球体を孕んだ灰色の複雑な構造体が出現し、つぎつぎと生成され、音もなく視界の外へと上昇していく。そこにはいかなる人間や動物の顔も姿もなかった……

Aldous Huxley, “The Doors of Perception: And Heaven and Hell”, Vintage Classics, p.4

メタリックでサイケデリックに輝くひまわりみたいな生首から「さあ、宇宙を操りましょう」とそそのかされ、あなたは赤と緑、ふたつのボールを渡される。宇宙の深遠な真実にたどりつくため、複雑にうねりまくった透明な迷路のなかに設置されたスタート地点からゴール地点までボールを運んでいかねばならない。円状に回転するボールが壁に一定時間触れたらアウト。ステージの最初からやりなおし。

絶えず回転する二つの球体はプレイヤーに立ち止まって熟慮することを許さない。狭い場所だとすぐに壁に触れてしまうからだ。ゲームが進行するにつれて迷路も複雑化していき、一見してもクリアまでの道筋がわからないものも出てくる。そうしたわからなさの突破口を手探り模索していき、繊細なボール運びで切り抜け、最初は到達不可能とおもえたゴールに届く。そのうれしさはひとしおだ。

また、ボールだけでなく迷路そのものもプレイヤー側で掴んだり動かしたりできるため、ボールといっしょに動かしていると想像より肉体(主に腕)を酷使する。そうした負荷も、クリア時の解放感につながっている。

ゲームとしては「電流イライラ棒や2001年にゲームボーイアドバンスから出た『くるくるくるりん』の3DVR版」と説明すればそれで済むのかもしれない。

しかし、本作はそうした一行コンセプトからは伝わらない、体験した者のみ味わえる甘美さが宿っている。

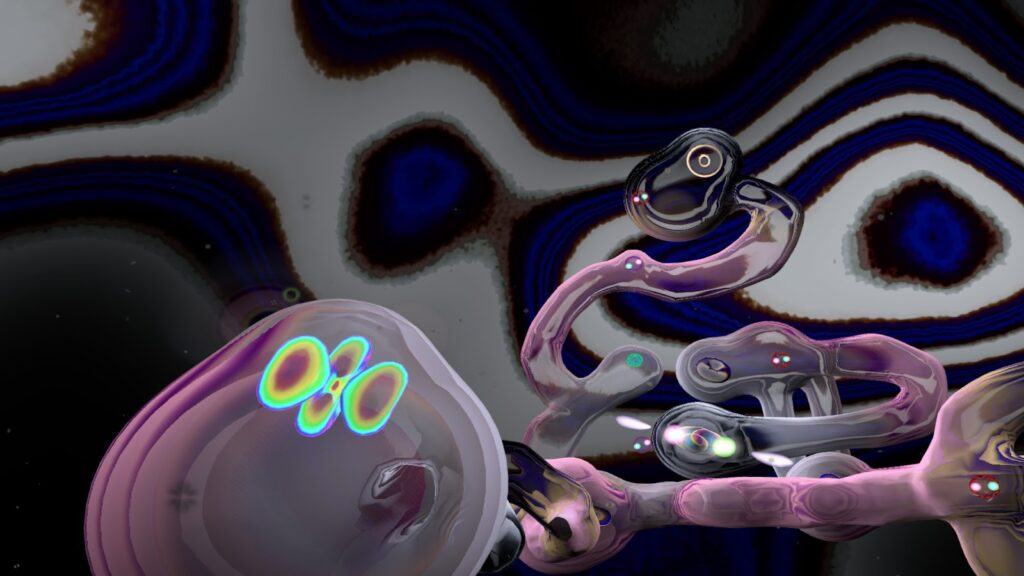

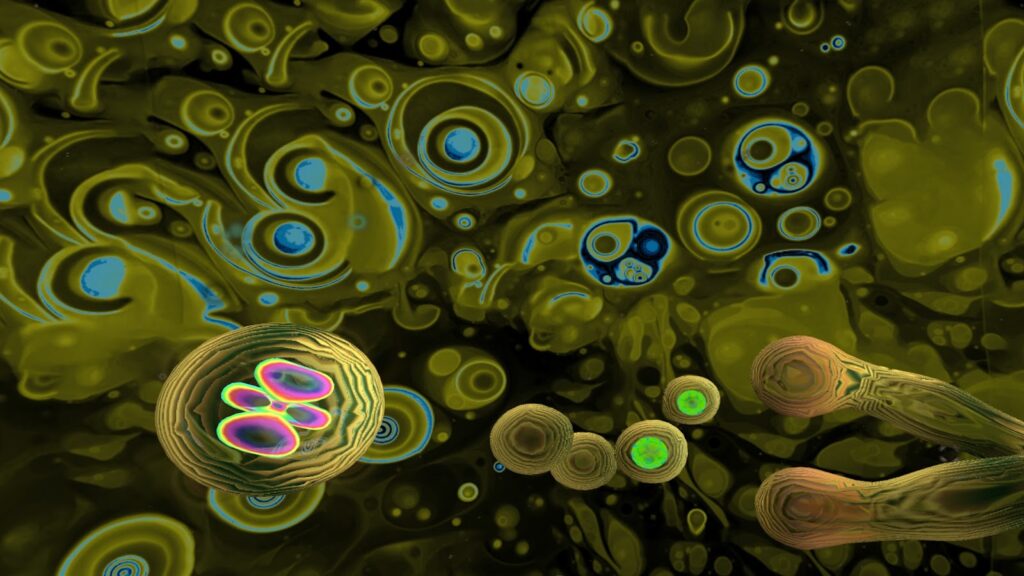

『Squingle』はなんとも言葉にしづらいビジュアルをしている。

迷路のコースはぶよぶよと柔らかい筒というかむしろ腸に近く、表面ではタマムシの構造色かシャボン玉の表面のごとき光をあやしくゆらめかせている。背景も墨をたらしてぼんやりさせたような抽象的な空間から、次第に森林などの見知った風景に移り、やがて宇宙へと飛びだしていく。音楽もシンセの効いた幽玄な雰囲気で、遊んでいるとなにやら……別のところへ連れて行っていってくれそうな気持ちになる。

よくよく見ていると、迷路の形はときどき脳の神経細胞みたいな形をとる。運ばれていく光の玉を電気信号に見立てれば、画面のなかで展開されていることはプレイヤーの脳内で起こっていることの写し絵のようで、ということは自分の脳内の様子を覗いている自分の脳内の様子を覗いている自分の脳内の様子を覗いている自分の脳内の様子を覗いているということになるのではなかろうか。

あるいは実はあなたが移動しているのは四次元空間にあるワームホールであり、ステージ中で集めさせられる緑色の玉はアルクビエレ・ドライブに必要な負の質量を持ったダークマターなのかもしれない。

あるいは、人生のメタファーなのかもしれない。

無窮の宇宙を透けて見ながらも、自分は狭い迷路を窮屈に進み、攻略してはつぎの迷路へ、つぎのつぎの迷路へ。

どうすれば宇宙を操れるのか?

ルート選択に悩みながら、ぐるぐる回って明滅する光を運ぶ作業に没入しているあいだに、心を奪われていく。

こうした視覚を通じたトリップ感覚は、『REZ infinite』や『TETRIS EFFECT』といった水

口哲也の手掛けたVRゲームを思い出させる。実際、インタビューによると、作者のベン・アウトラムは水口哲也の大ファンで、VR/ARの研究者として水口率いるエンハンス社とも共同研究を行っていたらしい。

たしかにビジュアルデザイン的にも水口作品からの影響は見てとれるし、エリアの変わり目に登場する巨大生首の掴みどころのない印象は『SAPCE CHANNEL 5』あたりのテイストも含まれている(というか、こちらは立ち位置といい、顔と態度のデカさといい、『塊魂』の王様っぽい気もするけれど)。

奇妙で奇っ怪、そして奇天烈なゲームだ。

こうした不思議の光芒にまどわされるのも、たまにはいいのかもしれない。