2月9日-11日に、幕張メッセにて開催された国内最大のアミューズメント・エンターテインメント産業展示会「ジャパン アミューズメント エキスポ2018」(以下「JAEPO 2018」)では、VR/ARのヘッドマウントディスプレイ(HMD)を身に着けるタイプのゲームも多く出展されました。

今回はJAEPO 2018で確認できたVR/ARのゲームをどどんと紹介していきます!

・タイトーブースで展示された『VRキャプテン翼』はこちら

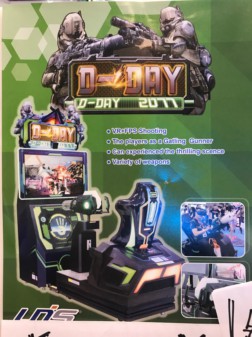

VR D-DAY 2077

中国の広東世宇科技股份(GUANGDONG UNIS TECHNOLOGY Co., LTD.)による、VR×FPSのガンシューティングゲームです。

黒と緑がベースの、サイバーな筐体。その中央に鎮座するのは、大型のガトリング砲!

HMD(HTC Vive)を身に着けると、そこは岩場地帯。プレイヤーは戦車の上でガトリング砲を撃ちまくり、向かってくる巨大な虫のモンスターを倒していきます。

VR内ではアップダウンが激しい岩場の中を、戦車で進んでいくのですが、それにあわせて筐体もバリバリ揺れます。酔いに弱い筆者にとっては、進行スピードがゆっくり目で助かりました。

そして、ガトリング砲は結構重いです。重い上に筐体も揺れ続けるので、モンスターに照準を合わせるのには結構腕の力が必要になります。まさに戦場の臨場感タップリです。

揺れと腕が疲れるという点とで、長時間遊び続けるのは大変だろうなあ、という印象ですが、ゲームセンターなどで集中して遊ぶのにはピッタリでしょうか。

なお、日本では加賀アミューズメントが代理店として販売するとのことで、そちらのブースにも出展されていました。

VR TIGER KNIGHT

こちらも『VR D-DAY 2077』と同じく、中国の広東世宇科技股份が開発、日本では加賀アミューズメントが販売する筐体で、すでに日本でもプレイできる店舗があるようです。(『VR D-DAY 2077』はこのタイトルの後に開発されたのでしょう)

筐体は、鞍とあぶみを含めた、馬の背中を模したシートが特徴的です。ゲーム内容も「馬に乗って、槍と弓を切り替えながら、襲ってくる兵士と戦う」というもの。コースも起伏に富んでおり、馬が揺れればきちんと……いや、かなりシートも揺れます。

体験した範囲では敵の挙動が単調で、馬もそれなりに早く走って敵の間を通り過ぎてしまうので、槍と弓を切り替えるきっかけが見つからず、槍に乗って敵兵士をつつくゲーム、という印象でした。

VR センス

コーエーテクモウェーブは、昨年12月に日本各地のアミューズメント施設で稼働が開始させた、1台で複数のVRゲームがプレイできる「VR センス」を出展していました。

(VR センス 紹介記事)

今回のJAEPO 2018でプレイ可能なタイトルは、昨年のサービス開始時と同じですが、ゲームタイトルや外部サービスを続々とアップデートすることが告知されています。

また、4月22日よりスマートフォン向け会員サイトによる「ジョイモバ」というサービスが始まります。ジョイモバを通じて、下記のような機能が使えるようになります。

・ゲームのランキング機能。

・ゲーム中のミッションをクリアすることで特別なステージやキャラの衣装が手に入る「プレイラリー機能」。

・ゲーム中のお気に入りのシーンを撮影してスマートフォンにダウンロードすることができる「フォトセッション機能」。あわせてフォトコンテストも開催予定。

・ユーザーの誕生日イベントや期間限定のイベントなどの盛り上げ企画。

ゲームタイトル自体も、随時使用可能なキャラクターやコスチューム、ステージを追加するアップデートを実施。また、ゲームオーバーの無いイージーモードも実装することで、手軽にVR体験ができるようになります。ちなみにアップデートは毎月22日の「VRセンスの日」に行われるそうです。

筆者は今回、スマホ向けアプリ『ときめきレストラン☆☆☆』の男性キャラクターたちによるライブを楽しむ『3 Majesty×X.I.P. DREAM ☆LIVE』をプレイしました。VRセンスは体験する内容に合わせ、香りや熱さ・冷たさ、ミストや風などを提供し、体験者の五感を刺激、臨場感を高める機能がついています。本タイトルでもその機能は活かされています。ライブ中にシートが振動して体全体で音を体感するだけでなく、歌唱中に舞台袖で炎が燃え上がるシーンでは現実のライブと同じように熱さを感じ、現実のライブではない幻想的なエフェクトがかかるシーンではミストや風、香りで爽やかな気分に。ライブ後に男性アイドルと二人っきりになるシーンでは甘い言葉をかけてもらい、男である筆者もときめきを感じてしまいました。これはやみつきになるかも。

<関連記事>

コーエー、ゲーセン用「VRセンス」稼働開始 発表会&体験レポ

HADO

JAEPO 2018は、エンドユーザーに対する新作ゲームのお披露目の場でもありますが、ゲームセンターなどアミューズメント施設への製品のアピール、そして商談の場でもあります。

アミューズメント機器の販売などを行うスタンバイのブースでは、meleapが開発、世界各地で展開をしているARスポーツ『HADO』シリーズの代理店として出展をしていました。

ブースの中央で体験会が行われ、ギャラリーも巻き込んでいたのは対戦型のHADO。

他にも、HADO KARTやHADO SHOOT!、HADO MONSTER BATTLEの紹介がブースでされていました。

<関連記事>

ARテクノスポーツHADO世界大会 アイドルも参加し盛り上がる

8人同時プレイのARアトラクション『HADO KART』 体験場所が新設

手から魔法を撃つARゲーム『HADO SHOOT!』親子で遊べる大会開催

ARスポーツ『HADO』のmeleap 総額3億円を調達 海外展開強化

協力!ゴーストアタッカーズ VR

GREEが開発を行い、アドアーズのVR PARK TOKYOにてプレイできたガンシューティング「協力!ゴーストアタッカーズ VR」もスタンバイのブースにて出展されていました。

<関連記事>

アドアーズ渋谷のVR体験施設『VR PARK TOKYO』徹底ガイド

VR「呪刻列車」

サファリゲームズでは『VRお化け屋敷「呪刻列車」』の紹介が行われました。

本タイトルは2016年以降日本各地で展開された、お化け屋敷を体験できるVRコンテンツで、またDMMでも動画が配信されています。

今回のJAEPO 2018では参考出展として列車を模したブースで360° VR動画を見るという形式でしたが、今後の商品展開として、移動可能な専用シアター筐体を開発・販売し、臨場感あふれる空間を低コストで提供していくということでした。

<参考記事>

OPERATION BLACK WOLF

セガ・インタラクティブでは、2つのVRゲームが展示されていました。そのうちの一つが現在開発中の『OPERATION BLACK WOLF BATTLE OF THE DESERT FOR WALKING ATTRACTION』。SEGA VR AREA AKIHABARAでサービス展開されている『MORTAL BLiTZ FOR WALKING ATTRACTION』を開発した韓国のSkonec社による新規タイトルです。

バックパック型PCとHMD、ヘッドフォンマイク、グローブ、そしてガンコントローラーという装備は『MORTAL BLiTZ FOR WALKING ATTRACTION』と同じですね。

しかし、同じ開発会社のフリーローム型VRガンシューティングでも、『MORTAL BLiTZ FOR WALKING ATTRACTION』は1人で遊ぶのに対し、今回は3人同時協力プレイが可能です!(3対3の対戦プレイも可能になるとのこと)

ストーリーは、プレイヤー扮する特殊部隊が同僚隊員と協力し、テロリストに拉致されたVIPを救出しに作戦地域に乗り込む、というもの。今回体験できたのは、走行するトラックの荷台からバイクに乗って襲ってくる敵を撃退するパートと、塹壕で敵を迎え撃つというパートの2つです。(なお、製品版ではフリーロームを生かした探索パートもあるそうです)

公式サイトより ©SKONEC ENTERTAINMENT CO., LTD.

ライド型の体験とは異なり、自分で体を動かすことができるので、トラックのシーンは視覚で感じる車の揺れに違和感を感じません。また塹壕での戦闘時は自然に物陰に体を隠しながら射撃するということをしましたし、自分で相手との距離を調節できる=距離感覚を実感できるということで、臨場感は抜群。敵兵士から自分に向かって手榴弾を投げられたときは思わず叫んでしまいました。

なにより、3人で協力できるというのはいいですね。下記の写真は3人で分担して敵を撃退するシーンですが、この3人、実はその場で初めて会った人同士です。それでもヘリコプターが襲撃してきたときは自然と声を掛け合って敵と闘いました。

手榴弾におののきながらも、声を出して協力プレイをする動画はこちら。

<関連記事>

VRを「自分の足で歩く」クラブセガ秋葉原の『MORTAL BLiTZ FOR WALKING ATTRACTION』徹底ガイド

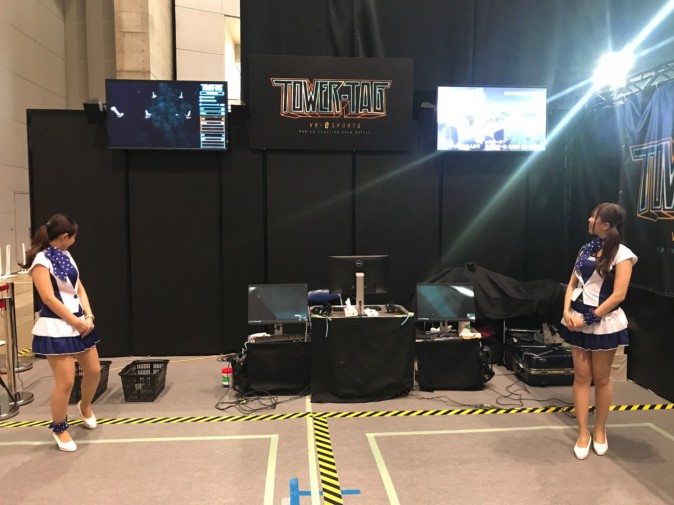

TOWER TAG

セガ・インタラクティブブースで出展されていたもう一つのVRゲームは、ドイツのVR-Nerdが開発、日本国内ではCAセガジョイポリスが展開する対戦型シューティングVRゲーム、「TOWER TAG」です。

プレイヤー1人あたり3m×3mの空間を使い、かつVRワイヤーアクションアクションを駆使することでさらに広大なフィールドで戦闘を行うのが特徴で、「VR eスポーツ」としての今後の展開が楽しみなタイトルです。

こちらは2月9日にお台場の東京ジョイポリスでサービスが開始されたばかりですが、2vs2のものを1セットとして2セットでの運用にも関わらず(今回の取材を行った2月10日には)既に1時間待ちになるくらい好評とのことでした。なお、今後もソフトはバージョンアップがされ続け、導入店舗も増やしていきたいとのこと。

<関連記事>

ワイヤーアクションでフィールドを飛び回れ!VR eスポーツ「TOWER TAG」まずは東京ジョイポリスで2/9より始動

OVERTAKE VR

タイトーブースで『VRキャプテン翼~燃えろストライカー~』の他に出展されていたVRゲームは、台湾のIGS GamesによるVR体感ドライブレースゲーム『OVERTAKE VR』です。

【火線狂飆VR (OVERTAKE VR)】 Promotion Video】

VRドライブゲームですが、コースは整備されたサーキットではなく、建物は倒れてくるわ船は突っ込んでくるわミサイルで攻撃されるわで、さきほど見えたはずの道が数秒後には姿形が変わってしまうほど。本当に油断ならないゲームです。振動可能なライド型筐体なので、それを十二分に体感できるようなアップダウンの激しい、というか飛んだり跳ねたりするレースコースになっています。

正直、酔いに強くない筆者は体験後体力をごっそりもっていかれてしまい……いやこれ、さらに激しく筐体が振動するエキサイティングモードも選択できるとか。いやはや、好きな人には堪らないんでしょうね。

このゲームのもう一つの特徴は、レースクィーン「NANA」と一緒にドライブができるという点です。

チュートリアル時はVR空間でも現実の筐体を模した座席で、NANAが座席の周りを動きまわりながら操作説明をしていたのですが、いざレースコースに移動するときにはシートが変形してレースマシンの形状になり、そして隣にできた助手席にNANAが乗り込みます。そしレース中は常に隣にいます。これで彼女と一緒のドライブデート気分が……って、そんな余裕があるレースではないんですけどね。

<関連記事>

ブルース・リーになりきるゲームなど 台北ゲームショウのVRゲーム展示

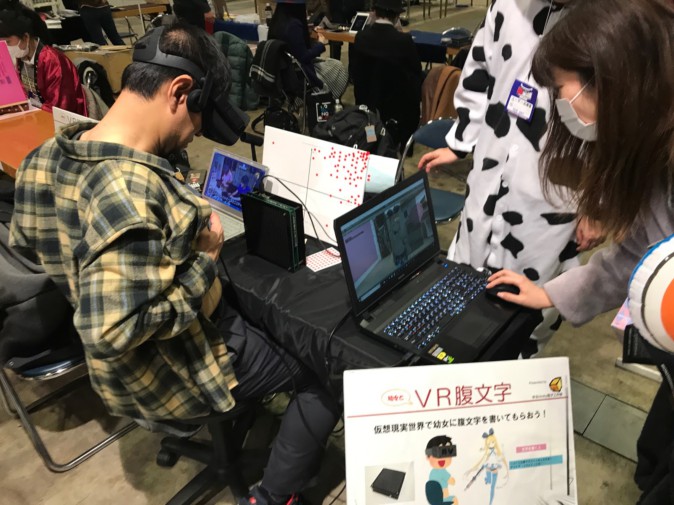

VR腹文字

JAEPO 2018と同時開催されていた「闘会議2018」のまるなげひろばにて、ゆるUnity電子工作部が『VR腹文字』を出展していました。

ゆるUnity電子工作部は過去にも少女からビンタを喰らったり乳を絞られりする体験のコンテンツを出展しています。今回はVR HMDを被ると少女が目の前に現れ、腹のあたりに文字を書いてきます。、そして、体験者の現実のお腹でもその文字を感じることができるというもの。多数の穴が開いた「小型超音波収束装置」から出る超音波を制御することで触覚を通じて図形を提示できるというものです。が、それを腹文字に使うとは!

筆者が体験したのは、他の人がマウスで書いた文字を腹で感じることができるバージョン。最初はくすぐったいだけだったのですが、意識を集中すると何を書いているか確かにわかってきました。これでまた一歩、リア充に近づけました。

1日体験してきて

昨年のJAEPOでも、3つのブースにてVRコンテンツが出展されていました。

それに対し、今年は7つのブースで10ものコンテンツが展示されていました。出展社が自社で開発したものだけではなく、海外開発のものも含め販売代理店として出展しているというものも目立ってきました。JAEPOは遊ぶ人へのコンテンツのアピールだけなく、コンテンツの販売業者とゲームセンターなどアミューズメント施設運営者との商談の場でもあります。数の増加と出展社のスタンスの変化は、昨年と比較してより街にVRコンテンツが増えていく、市場の成長が見てとれるでしょう。あるいは、アミューズメント施設にある大型筐体による体感ゲームの進化系として、VRコンテンツが位置付けられているとも言えるでしょう。

一方、HMDを装着してのVRコンテンツは、装着に手間がかかるので、施設側のオペレーションコストがかかる、あるいは年齢制限のためそもそも体験できるユーザーが絞られるという課題もあります。また、プレイヤーが経験したリッチな体験は、周りで見てるギャラリーには伝わりにくい、HMDを身に着けていると外界が見えないので防犯対策をしっかりとらないといけない……といった、従来の体感ゲームと同じオペレーションではうまくいかない点もあります。「地方のショッピングセンターのゲームセンターにそのまま導入しても、即人気というわけにはいかない」という意見も耳にしました。

見てきた筐体のうちいくつかは、外部に別途大型モニターを設置しギャラリーへのアピールをする、セキュリティーが効いた荷物置き場を組み込んでいるなど、ハード側での工夫が見られるものもありました。一方で運用で盛り上げるという側面も多分にあるかと思います。低負荷オペレーションを目指すうえでも、販売代理店から店舗側へのフォローアップなども含めて、今後のVRコンテンツ市場の盛り上がりを期待したいものです。