XVCが運営しているXRアクセラレータープログラム「X-DOJO」のDemo Day、「X-DOJO Demo Day 2022W」が、2022年6月22日に東京・日本橋にて開催されました。

X-DOJOはシード・プレシード期からスタートアップに様々な支援を行うプログラム。今回の「X-DOJO Demo Day 2022W」では、このX-DOJOに採択された6社によるピッチや展示が行われました。

今回で2度目の開催となるDemo Dayでは、オンラインとオフライン合わせて、前回を大きく上回る100名以上がイベントに参加。会場内に設置された各社のデモブースでは、実際に製品の体験ができたほか、イベント終了後にはそれぞれのブースで名刺交換が行われていました。本記事ではその模様を一部抜粋してお届けします。

ARDeブースで展示されていたAR作業管理システム「ARDe(アルデ)」。ウェブカメラから情報を読み取って作業を指示します。以前はマイクロソフトの「MRデバイスHoloLens」を使って実現していたものを、もう少し扱いやすい形にしたそうです。

こちらは動画でダンスの細かな動きをチェックしながら学べるほか、カラオケのように自分の踊りも採点してくれるワンアーカーのオンライントレーニングプロダクト「iNSYNC.」。画面を上下にスワイプして再生速度が変更できるなど、インターフェイスも凝った作りになっています。

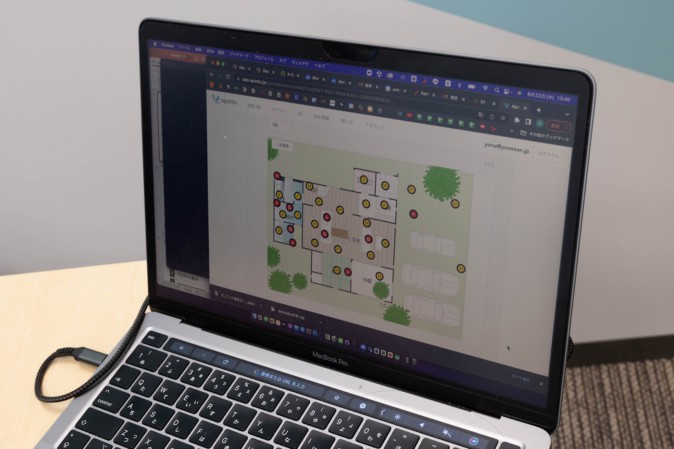

こちらはシンプルな画面構成で、わかりやすくオリジナルのバーチャル空間を作ることができるXの「Appot」。空間内に好きな動画やテキストが配置できるといった感じのものですが、設定する項目数も少なく、こうした作業に慣れていない人でもすぐに使いこなせることを意識して作られています。

シナリオを設定していくだけで簡単にVRアニメを作ることができる、D’Artsの「Hatch-Pot VR」。完成した作品は、360°のVR空間内で楽しむことができます。

日本の未来を支えていくスタートアップを支援

イベント冒頭の挨拶で、「史上最高の参加人数で大変嬉しく思っています」と語ったXVCの若山泰親氏。同社は、「未知(X)の事業、化ける(X)起業家を見つける」「起業家と事業を加速(X”)する」をミッションに、昨年3月にブレイクポイント、インディージャパン、スケールアウトの3社が協同で設立した企業です。

(XVC LLP / ブレイクポイント代表取締役の若山泰親氏)

2012年以降、ベンチャーファイナンスの状況は活況を呈しており、その金額も増えてきています。しかし国内スタートアップの資金調達社数に目を向けてみると、2018年以降は減少傾向が続いている状況です。特に投資が少なくなってきているのが、設立1年未満のこれから日本の未来を支えていくスタートアップ企業です。

設立直後やシリーズA前は、投資家にとって“目利き”が難しい時期です。また、これまで日本国内でプレシード・シードに投資して、エコシステムを作るという成功事例はほとんどありません。XVCやX-DOJOではその部分に力を入れてサポートしているのです。

ベンチャーが成功するために大切なのはチームビルディング

「成功する研究開発ベンチャーのシード期」というテーマでキーノートに登壇したのが、東京大学TLO 代表取締役社長 国際認定技術移転プロフェッショナル(RTTP)の山本貴史氏です。

東京大学TLOは、東京大学の100パーセント子会社です。東大の知的財産権のワンストップショップの役割を果たしており、東大に関するすべての発明届はすべて同社に届き、そこから担当アソシエイトによって特許出願や企業への技術紹介、ライセンス交渉などが行われています。

(東京大学TLO 代表取締役社長 国際認定技術移転プロフェッショナルを務める山本貴史氏)

元々はリクルートの出身だったという山本氏。リクルートでは大学と企業のマッチングを行っていますが、山本氏は大学のときに技術移転のゼミにいたことから、「このマッチングを技術に変えたほうが面白いのではないか」「大学の先生はなかなか民間企業に転職しないけれど、頭の中にあるナレッジが移転できれば面白いことができるのではないか?」と考えたそうです。米国ではすでに1920年代からこうしたものが存在していました。

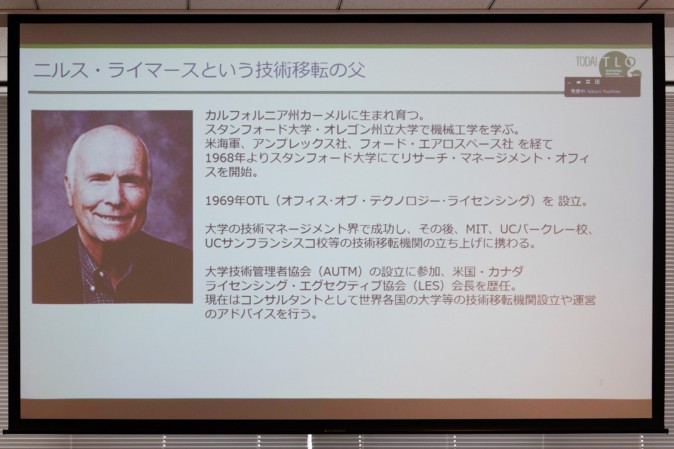

この山本氏の“師匠”となるのが、技術移転の父と呼ばれるニルス・ライマース氏です。来マース氏はフォード・エアロスペースに務めているときに、「大学は宝の山だ」ということに気付きます。技術移転のセクションを提案し、1969年に設立されたのがOTL(オフィス・オブ・テクノロジー・ライセンシング)でした。

(余談ですが、このライマース氏がいなければ、ヤマハ音楽教室は存在しなかったかもしれません。同氏が電子音源の技術をヤマハにライセンスして、フルデジタルシンセサイザーの名器である「YAMAHA DX7」が誕生しています。それが大ヒットしてエレクトーンなどにも使われるようになり、やがてヤマハ音楽教室の開校へと繋がっていきます)

そんなライマース氏のようになりたいと考えていた山本氏。リクルートで大学の技術を民間に移転するという仕事をしていたときに、東大の教員から勧められて設立したのが現在の東京大学TLOです。

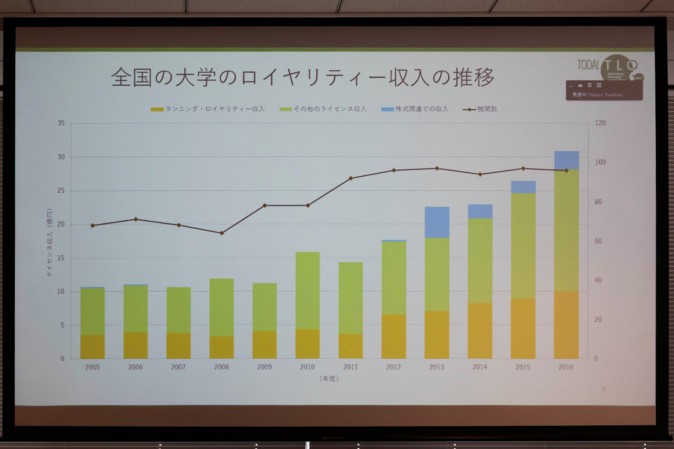

(全国にある大学のロイヤリティー収入の推移は右肩上がりで、2018年には46億9000万円にまで伸びている)

山本氏は自身の経験から、「成功するために大切なことはチームビルディング」と語ります。山本氏いわく、技術がダメで失敗することよりも、チームがダメで失敗するベンチャーのほうが多いのです。ベンチャーキャピタルのチームビルディングは採用とポジショニングの話ばかりしがちですが、本当に大切なのは「志のある社長の下に賛同する人が集まり、チームを組むこと」だと山本氏。

例としてワシントン大学では、成功してIPO間近のチームを全員やめさせて他の人たちに引き継がせています。そして、元のチームには別の新たなベンチャーをはじめさせるのです。投資家からも「このチームなら信頼できる」ということでお金が集まるというわけです。

Metaのマーク・ザッカーバーグ氏が優秀な経営者かというと、必ずしもそうとは言い切れません。しかし彼のまわりには、言うなれば神輿を担いでいるプロフェッショナルが存在します。米国ではこのように、経営のプロフェッショナルが仕事として確立されているのです。山本氏は最後に「日本でも米国のようなプロフェッショナルは必要ですが、それよりもどういうチームを作るのかが最も大事です」と語り、スピーチを締めくくりました。

短期間で簡単にVRアニメが作れるUGCプラットフォーム「Hatch-Pot VR」でコンテンツ不足を解消

D’Artsが提供しているのは、VRアニメに特化したUGCプラットフォーム「Hatch-Pot VR」です。まだまだ日本におけるVRは「一般層に、広く」は普及していません。そもそもコンテンツが不足していることも影響していますが、その理由のひとつにコンテンツ自体を開発するコストの高さがあげられます。

ひとつのコンテンツを作るのに数千万円というお金をかけて半年から1年ほどの期間で作ったとしても、ユーザーは少なく売上げも伸びません。そのため、次の作品を作るための費用も捻出できないという負のスパイラルにハマってしまいます。

そうしたこともあり、「メタバース」というキーワードが流行っているものの「VRに投資するのは難しいと考えている人が多いのが現状」と語る高野氏。

(D’Arts 代表取締役 高野永華氏)

現時点で配信されているコンテンツのほとんどがゲームで、それ以外のユーザーを取り込む導線が少ないのも、こうした状況を生んでいる原因のひとつとして考えられます。このままでは、VR業界はなかなか大きくなることはありません。

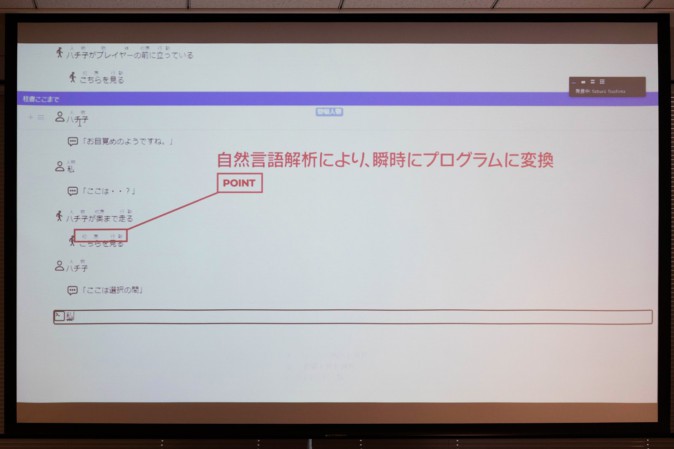

そこで、開発コストの高さやコンテンツ不足という課題を解消するために、同社が開発したツールが「Hatch-Pot」です。自然言語解析により、日本語の文書を自動でプログラムに変換。キャラクターのAIがそれに従って演じることで、360°空間を使った舞台演劇に近いVRアニメを作ることができるのが特徴です。このツールを利用することで、これまで数ヵ月かかっていた制作期間を数日から数時間にまで圧縮することが可能になります。

(「Hatch-Pot」では、シナリオを入力していくことでVRアニメに変換してくれます)

同社では、この「Hatch-Pot」をクリエイター向けに無償で提供していきます。そうして生まれた作品を配信するためのプラットフォームとセットにして、世界に向けて展開していくのが「Hatch-Pot VR」です。

(VRコンテンツを作るだけではなく、「Hatch-Pot VR」というプラットフォームとして配信も行っていきます)

同社が「Hatch-Pot」を使って作ろうとしているマーケットは3つあります。ひとつは一般のユーザーが作品を作って配信する「インディーズマーケット」です。ふたつ目は、有名作家や人気IPの作品を展開する「メジャーマーケット」。そして3つ目が、「Hatch-Pot」の中の版権をコントロールして公開する「二次創作マーケット」です。

メジャーや二次創作から入ってきたユーザーが、自分のオリジナルを作りたいと考えてインディーズのクリエイターになり、そこで人気が出てメジャーになり、そこからまた二次創作が生まれるという感じで、3つのマーケットをぐるぐると循環させていきながら全体を大きくしていこうと考えているのです。

(「Hatch-Pot」では、3つのマーケットが巡回しながら市場が大きくなっていくことを目指しています)

お手軽にメタバースを構築できるふたつのプロダクトでさらなる成長を目指す

半年前に「メタバースの販促支援」でピッチを行い、プレシードとして1500万円の資金を調達したX。今回は、そこから現在までの報告が行われました。同社は2021年5月に設立された企業です。4人のコアメンバーに加えて、グローバルなエンジニアを含む20名ほどで運営されています。

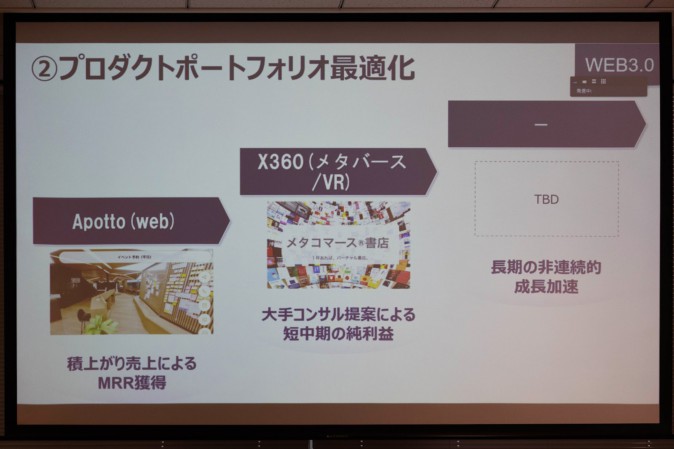

現在同社では、Web版の「Appot」とメタバース版の「X360」というふたつのプロダクトを提供しています。

Web版の「Appot」は、これまで不動産業界などで使われていたようなものとは異なり、内観を見るためのものではなくストーリーを中心に情緒的に見られるようになっているのが特徴となっています。

そしてメタバース版の「X360」は、自社でエンドユーザー向けに提供しているクローズドなメタバースではなく、企業がBtoCとして提供できる、よりオープンなメタバースの方針に基づいてシステムを提供しています。こちらは、CMSのような感じでメタバースの空間内を簡単に作ることができるというのが特徴です。

(「X360」を使った事例のひとつ「メタコマース書店」)

同社では、この半年間で人材ポートフォリオとプロダクトポートフォリオの最適化と、効率的な資金運用、人材投資を行ってきました。プロダクトのポートフォリオ最適化では、MRR(Monthly Recurring Revenue)を獲得するための商品と短中期で純利益を生む商品、長期的に投資できる商品という形で組んでいます。

(今後、長期的に投資できるプロダクトにも取り組んでいくそうです)

Web版の「Appot」のトラクションは、2021年11月から2022年5月までの期間で、980パーセントもの伸長率を達成。そこで、セールスメンバーを増やして拡販していく予定です。メタバース版の「X360」は、NHKや朝日新聞など大手メディアに取り上げられたことで、中堅大手向けに提供できるものとして問い合わせがあり、こちらも成長してきているとのこと。

今期の売上げに関しては、2億1000万円を見込んでいるという同社。現在プレシードで1500万円を調達しており、280万円を投資して売上げがコストを上回りました。シードに関しては、1億から1億5000万円を調達して月間で600から1500万円を投資。上場時の想定は、時価総額2000億円を想定しているそうです。

工場現場の技術伝承の課題をARと画像認識で解決

工場などの現場で深刻な問題になってきているのが、技術の損失です。技術とひと言でいっても機械の保全や段取り、設計図面を読むなど様々なものがあります。自分でやるのは得意でも、若い人に技術を伝えていくのはなかなか難しく、そこで技術の断裂が起こっています。

人が増えることはなく、技術を受け継ぐ人もいません。国内需要も伸びない中で、時間とコストを掛けずにこうした課題を解決するために、ARと画像認識で挑戦したのがARDeのAR作業システム「ARDe」です。

「ARDe」では、画面上に誘導ラインが表示されるようになっています。基本的にそれに従いながら、次にどのポイントの作業をすればいいかわかりやすくなっているのです。間違った場所を選んで作業しようとすると、アラートで教えてくれます。また、すべての作業が終わった後は写真が自動的に撮られ、レポートが出力されるといった仕組みになっています。

この「ARDe」では、単純にマニュアル代わりで利用するだけではなく、作業そのものを読み取りそれを登録することができるようになっています。つまりこのプロダクトで実現しているのは、技術の承継そのものということになります。

(カメラでボルトの位置と、マーカーを認識。次にどのボルトを締めればいいのか指示してくれます)

作業者自身に技術がなくても、ベテランの動きをそのままトレースして作業を行うことが可能です。また、画像と座標情報を組み合わせて、エビデンスを強化することもできます。さらに、作業データの変化や差異も収集することができるなど、データ化していくことがすることができるのです。

「ARDe」はトルクレンチによる作業以外にも、製造現場における様々な拡張性を考えられています。その中には、測定工具や切削工具、溶接工具、治具などが含まれています。以前はマイクロソフトのMRデバイス「HoloLens」のみでこうしたものを実現していましたが、ウェブカメラやタブレットなど、様々なデバイスでできるように取り組んでいます。

この技術の本質的な部分は、技術を持ち出すことができるというところにあります。そのため、海外やフィールディング・メンテナンスなどでも使われることを想定しているそうです。

(トルクレンチを使った作業だけではなく、製造現場における様々な分野で応用が考えられています)

オンラインダンスレッスンの可能性を解放するプロダクトを提供

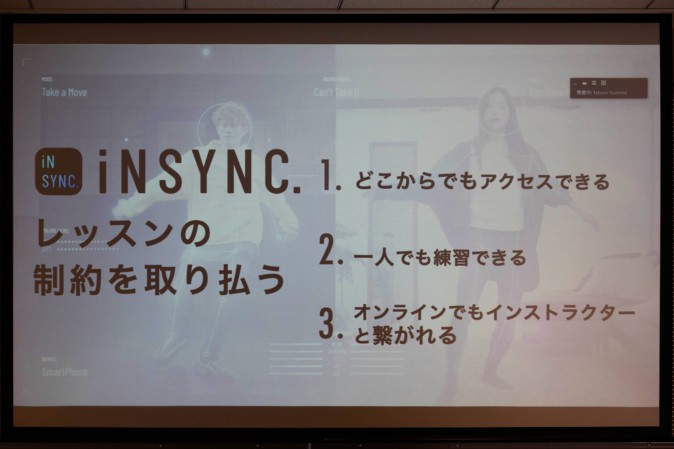

ワンアーカーから紹介されたのは、オンラインダンスレッスンの可能性を解放するプロダクトの「iNSYNC.」です。

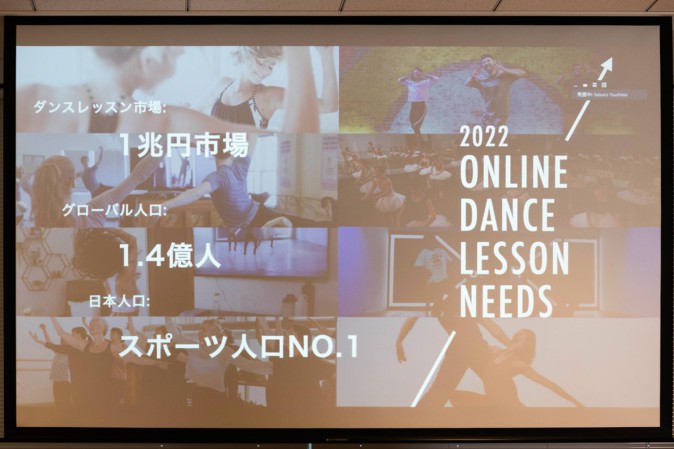

昨今TikTokで「#踊ってみた」というハッシュタグが付けられた投稿へのアクセス数は、ワンアーカーによれば実に6.9兆回。このように、世界中でダンスニーズが高まっており、同社がフォーカスしているのもその部分にあたります。

このようにダンスは「見るもの」から「やるもの」に変わってきており、老若男女を問わず参加者が増えてきています。Xの講演担当者によれば、市場も1兆円を超えており、日本の人口だけを見ても国民的スポーツといわれる野球やサッカーを超えて1位に。膨らんできた市場は、現在オンラインダンスレッスンというニーズにフォーカスされはじめています。

しかし、そこには大きな課題があります。オンラインレッスンには、学ぶために必要なインタラクションがないのです。スポーツやパフォーマンスに関しては、「見ただけ即座にできる人」はほとんど存在しません。大手企業が提供しているサービスも、一方的に「見てもらう」だけのレッスンになっており、そこには会話やアドバイスが存在しません。つまり、20年前の教習用DVDを見ているのと変わらないのが現状です。

同社ではそうしたユーザーに対して、ひとりでも練習ができてオンラインでインストラクターとも繋がることができるソリューションを、「iNSYNC.」で提供したいと考えているのです。

(「iNSYNC.」では、3つのポイントでオンラインレッスンの制約を取り払っていきます)

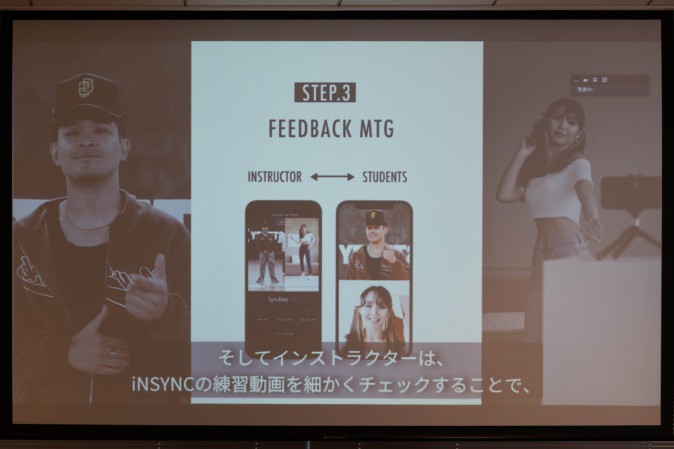

「iNSYNC.」では、お手本の動きにシンクロしながら正しい身体の動きを身に付けることができるサービスです。動画を見て終わるだけのレッスンではなく、インタラクティブなレッスン体験ができるのが特徴となっています。ステップは3つあり、ひとつ目はシェア機能を利用してコンテンツを共有することが可能です。位置調整やミラーリング、スロー再生といった機能を利用してお手本となるダンスを隅々までチェックして覚えていくことができます。

ふたつ目のステップでは、実際に覚えたダンスにトライしていきます。「iNSYNC.」でダンスを撮影すると、1/30秒単位で動きが分析されます。3つ目のステップでは、元のダンス動画と撮影した動画とのシンクロ率が表示されます。お手本と自分が踊ったダンスの動画が2画面で同時再生されるため、動きが異なるポイントも簡単に見つけられるようになっているのです。

(プロが選んだチェックポイントで、自分のダンスが採点されます)

「iNSYNC.」では新たなダンスレッスン体験を提供していく予定です。インストラクターはこれまで通り、レクチャー動画を作って生徒たちに配信を行います。生徒たちはシェアされたコンテンツを繰り返し練習していきます。インストラクターは、生徒たちの練習動画をチェックすることでフィードバックすることができます。

(しっかりフィードバックがもらえるところも、「iNSYNC.」の特徴)

同社では、この「iNSYNC.」を約3年半掛けて開発してきました。その間、数百名のユーザーに対してテストを行い、改良を加えていきながら、先月公式アプリとしてリリースしています。今後は、オンラインレッスンパッケージをベースに、コンテンツを提供するインストラクターと生徒側の間で発生する料金の約20パーセントをフィーとして受け取るオンラインレッスンプラットフォームを提供していく予定となっています。

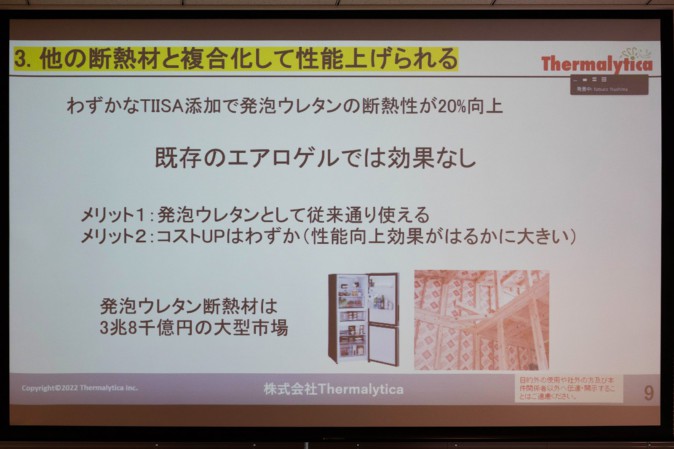

エアロゲルより優れた性能を持つ断熱材を提供

つくばの国研 NIMS認定ベンチャーとして、2021年4月に設立されたThermalytica。会社のビジョンは、断熱と遮熱という「Thremal Management」の力で地球の温暖化を止めるというものです。地球のサスティナビリティでは、エネルギーの無駄を減らすことが重要となります。同社では、高性能な断熱材を提供することでこうした課題を解決できると考えています。

小沼氏によれば、断熱材の市場規模は全世界で6兆円と目されるとのこと。その中のひとつであるエアロゲルは、EV向けのバッテリーが熱暴走しないために使用されている断熱材です。現在の市場規模は300億円ほどですが、さらに伸びていくと予想されています。

同社が扱っている製品は、このエアロゲルをベースにした新たな断熱材です。エアロゲルは1931年にアメリカで開発されたもので、空間の85パーセントを安定して維持。同社が開発した「TIISA」は、エアロゲルよりも断熱性能が高く、これまでにない液体並の流動性を持っているのが特徴です。

(断熱「Thermal Insulation」と膨張「Inflatable」、そして固体空気「Solid Air」という3つの特徴から名付けられた「TIISA」)

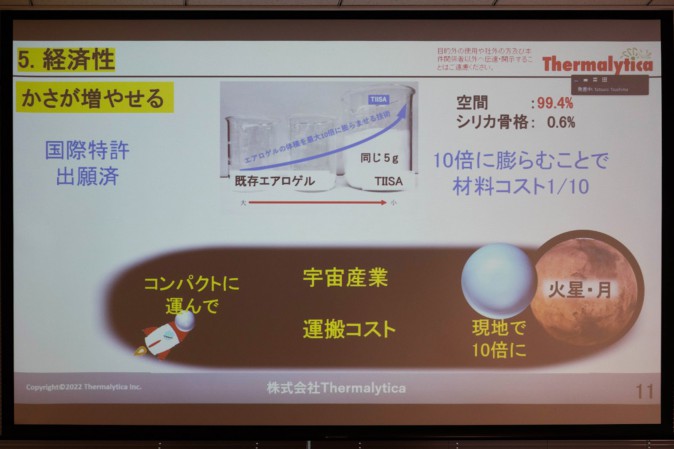

加えて、他の断熱材と複合して性能を上げることもできます。たとえば「TIISA」を発泡ウレタンに添加することで、20パーセント断熱性を向上させることができます。発泡ウレタンは3兆8千億円の市場規模がありますが、「TIISA」はその市場にも入っていくことができるというわけです。さらに、真空では1mW/mKという驚異的な断熱性能を発揮することから、液化水素の運搬や宇宙産業からも注目を集めています。

(エアロゲルにはない、他の断熱材と組み合わせて性能を上げるという特徴を持っています)

「TIISA」には経済性の高さというポイントがあります。既存のエアロゲルとは異なり10倍に膨らませることができるため、材料コストも1/10に抑えることができるのです。たとえば宇宙空間で膨らませずにコンパクトに運び、現地で10倍に膨張させるといったことも可能になります。

(何かとコストが掛かりがちな宇宙産業ですが、コンパクトに運べるので重宝されそうです)

医師向けイベントを研鑽の場に換えるミュニケーションサービス

クオトミーの創業者であり、医師でもある代表取締役の大谷準一氏。これまで15年間整形外科医として経験を積んできた中で学んだこととして、「医療には優劣はないが、偏りがある」と語る大谷氏。

病院間で臨床知見には偏りがあり、それぞれで病気に対する現場経験や手術のノウハウを持っています。これまではその埋め合わせをするために、学会や専門家同士の臨床知見の交換をする場に集まっていました。しかし、医師が一ヵ所に集まるため臨床現場に負担がかかり、医師個人にも時間的・金銭的なコストが掛かってしまいます。

昨今のコロナ渦の影響もあり、年次学術集会よりも毎週行われるウェビナーの存在感が強くなっていきました。しかしウェビナーの多くは企業が主催しています。これらはバイアスのある情報が多く、一方向性の情報提供にすぎないため、本当に医師が求めている臨床知見に関するやりとりは行えません。

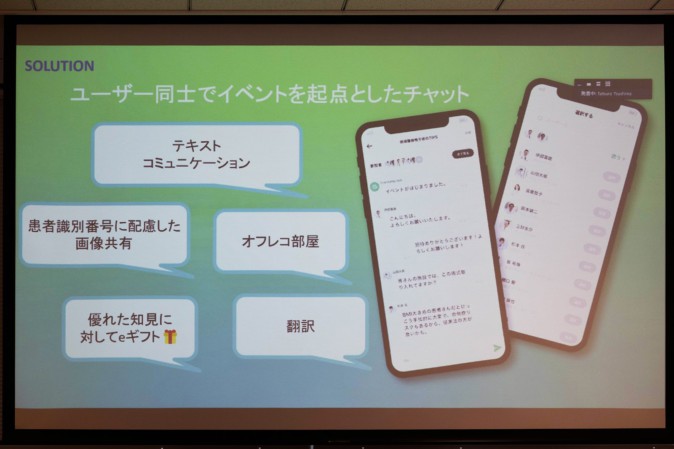

そこで同社が提供開始したのが、「Eventormy」というコミュニケーションサービスです。医師同士のコミュニケーションにより、医師向けイベントを研鑽の場に換えることができるのが特徴となっています。

(医師が医師のために生み出した、“最強の医師向けコミュニケーションサービス”)

医師ユーザーの専門性にあったイベントを集約することで、多忙な医師のスケージュールを管理。イベントを起点としたコミュニケーションで、始まる前から視聴者同士や登壇者と交流がチャットで行えます。チャットでは、テキスト以外にも患者認識番号に配慮した画像共有など、医師同士のコミュニケーションに特化した機能を扱っていく予定です。

(今後はテキストチャット以外にも、コミュニケーション機能が充実していく予定です)

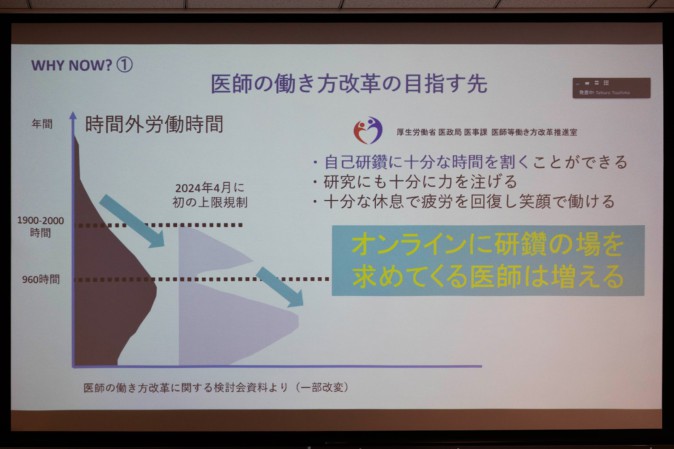

ではなぜ今、「Eventormy」のような専門性に特化したコミュニケーションツールが求められているのでしょうか?

国は医師の働き方改革を進めており、2024年4月より段階的に医師の時間外労働の上限に規制が掛けられていきます。厚生労働省ではこうした改革を目指す理由として、医師が自己研鑽に十分な時間を割けるようにするということを掲げています。つまり病院でのOJTが少なくなるため、オンラインに研鑽の場を求めてくることは確実なのです。

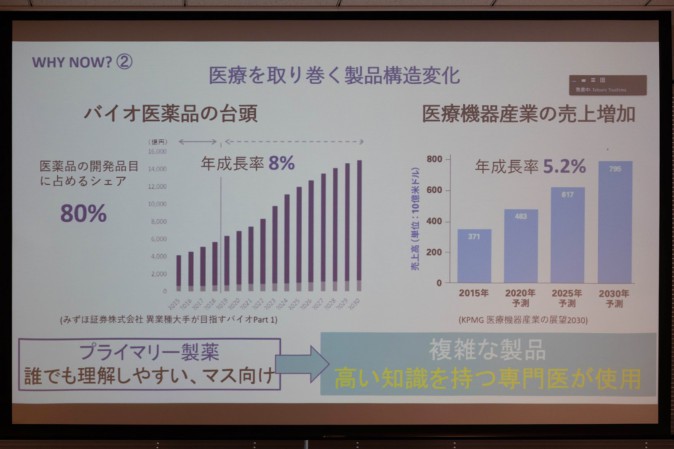

医療を取り巻く製品構造も変化してきました。バイオ医薬品は開発品目の80パーセントのシェアを占めており、年8パーセントで伸びています。医療機器産業は、年5パーセントで売上げが伸びています。しかし、こうした複雑な製品は、誰でも理解しやすいマス向けのプライマリーな製薬とは異なり、高い知識を持つ専門医が使用するものとなっています。そのため医療系企業は、専門医とコミュニケーションを取って適性に使用してもらうことが課題となっています。

「Eventormy」では、医師の専門性データと研鑽意欲の強い医師が集まっていることを活かし、新しい複雑な製品の情報を専門性の高い医師に的確に届けることができます。

(専門性が高い分野では、コミュニケーションも重要になってきます)

こうした医療系企業の営業・マーケティングDXは、国内で約1兆円になるといわれています。医師のオンライン研鑽市場はまだ生まれたばかりですが、現在国内の医師が自己研鑽に掛けている費用は年間約400億円になると見積もっています。同社では、オンライン研鑽市場を育て、多くの医師に研鑽の場を提供していくことで、医療の質を上げていくことを目指しています。

次回の「X-DOJO Demo Day」は12月に開催予定

今回期待のスタートアップ企業6社によるピッチを、会場で拝聴していましたが、いずれも独自性があり素晴らしいプロダクトばかりでした。

X-DOJOでは今年の3月にクロージングしたファンドで、これから10社から15社程度投資していきたいと考えており、次の募集も開始しるとのこと。またそれに伴い、次回は今年の12月に同様のDemo Dayが開催される予定です。はたして次はどんなスタートアップが登場するのか、今から期待が膨らみます。