2021年3月末、東京農工大学が「目に入れるディスプレイ」、すなわちスマート・コンタクトレンズを開発した、というニュースが流れた。

目に入れるだけで視界に情報を出すディスプレイが実現できれば、確かに究極の表示デバイスになり得る。実際、どのようなものになるのだろうか?

研究を手がけた国立大学法人東京農工大学大学院工学研究院先端電気電子部門の高木康博教授と、佐野純平氏(発表当時は同学大学院博士前期課程に所属、現在は民間企業に就職)に話を聞いた。

実用化はまだ先だが「コンタクトレンズを介して空間に浮かぶ映像」は見えた

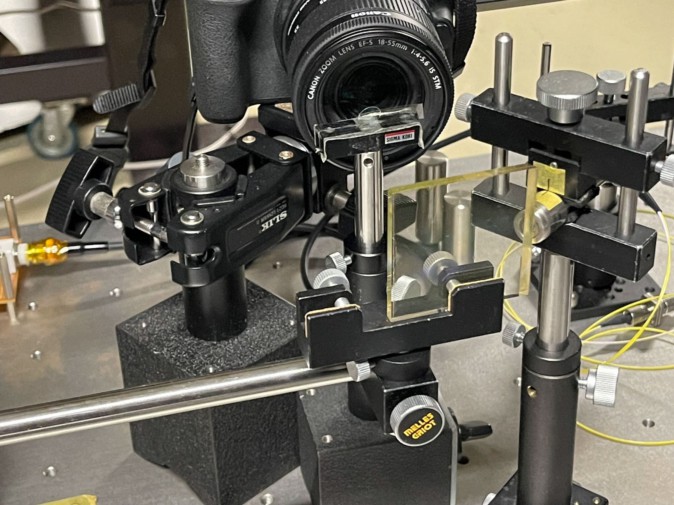

高木教授のチームが研究したスマート・コンタクトレンズ技術はどういうものなのだろうか? その実験機材が以下の写真になる。

実験機材。板状のHOE(ホログラフィク光学素子)に入射したレーザー光が導光され、像を結ぶ。カメラは像を撮影するためのもの。

目には入りそうにないって? それはそうなのだ。まだ研究は初期の段階であり、今日の段階で「目に入るディスプレイ」が出来上がったわけではない。高木教授も「いつ実用化できるのか、と明確に言える段階ではない」という。

だが、そこで興味を失わないでほしい。

ホログラム技術と低出力のレーザーを使うことで、「コンタクトレンズの薄さに入り、ピントがしっかりと合い、鮮明な情報ディスプレイになる」可能性のある技術が見えてきた、というのは画期的なことであり、長期的に取り組む価値のある技術である。

筆者もこの実験機材を介し、実際に映像を見た。

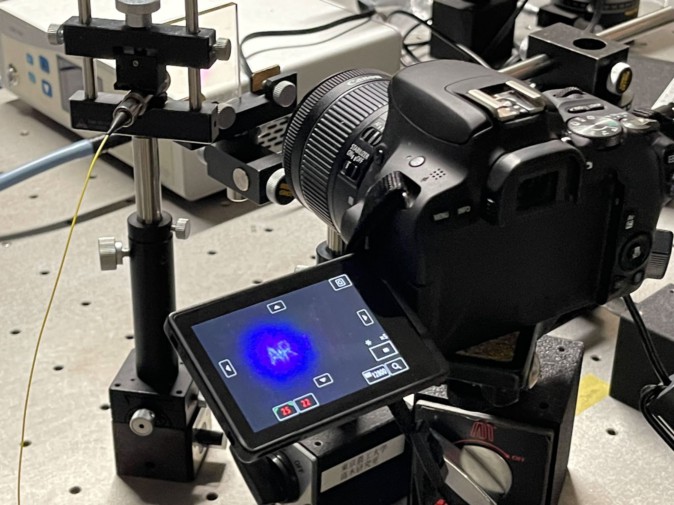

確かにこれはすごい。現在はもちろん、コンタクトレンズの形になっているわけではない。だが薄膜を通して向こうを見ると、空間に「AR」の文字が鮮明に浮かんでいた。この機材では見えるように位置合わせするのに少々手間取ったが、もしこれがコンタクトレンズになれば、最初から最適な位置関係になるだろうから、そういう問題もなくなるはずだ。

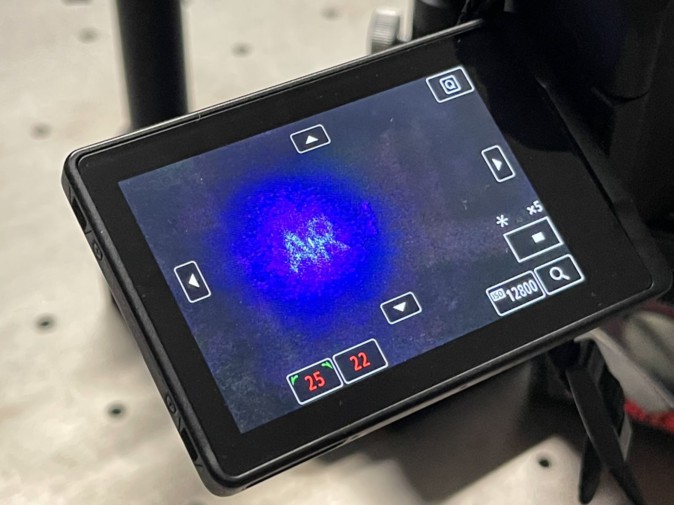

(目の代わりに自分のスマホのカメラを当てて、見えたものを撮影。実際こんな感じに見える。)

(目の代わりに自分のスマホのカメラを当てて、見えたものを撮影。実際こんな感じに見える。)

(ちゃんとセッティングしたカメラでの撮影。理想的にはこのような像に。)

どう映像が見えるかは、こちらの動画でも確認できるのでご覧いただきたい。

「位相型ホログラム」でピントを合わせる

そもそも、この技術はどんな特性を持っているのか?

ポイントは「ピントが合う」ということだ。

高木教授は、研究のきっかけを次のように話す。

高木教授:きっかけは、海外でコンタクトレンズ型ディスプレイの研究が始まっていたことです。Mojo VisionがマイクロLEDを使ったディプレイを開発し、また、Googleもワシントン大学と共同で研究していましたよね。Googleの方は中止になったようですが。

ただ、あれらの技術の問題点は「ピントを合わせづらい」ことです。確かにコンタクトレンズの中に表示デバイスは入るだろうけれど、像にピントが合わないよね……と、光学屋としては考えてしまうんです。

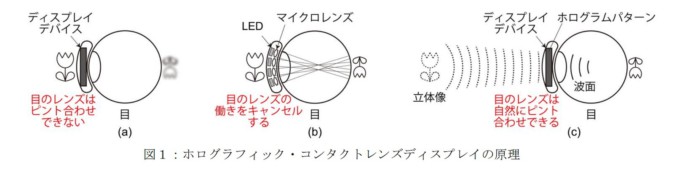

(他のコンタクトレンズ型ディスプレイ技術と、ホログラムを使ったものの比較。課題は「ピント合わせ」にある。)

高木教授の専門は表示技術。3Dディスプレイやホログラフィックディスプレイ、ライトフィールドディスプレイなどが専門で、Mogura VRの読者の方々には馴染み深いジャンルの専門家である。マイクロLEDや液晶のような表示デバイスそのものではなく、デバイスを使って光学的に目に対してどのような映像を届けるかの専門家、と言ってもいい。

そうした見地から「ではどんな方法であれば、ピント問題のないコンタクトレンズ型ディスプレイが作れるのか」という検討の末に出てきたのが「ホログラムを使う」ということだった。

高木教授:先行研究ではマイクロレンズを使って網膜に集光する形になっているのですが、表示される深度も固定されますし、他にディスプレイをレンズで虚像結像する方法もありますが、外界の像(肉眼で見られる通常の世界)もレンズを通して見ることになるので、像が歪んでしまうんです。「それは少しまずいよね」という認識もあります。目の水晶体が(ピントを合わせるために)形を変え、焦点距離が変わるとうまくいかない。

ホログラムをARのディスプレイとして考えた場合には、色々な距離に像を出して、実物と同じ色々な距離にピントを合わせて見られるのが大きな利点だな、と思いました。

「今回使ったホログラムは少し特殊なもの」と高木教授はいう。今回使ったのは「位相型ホログラム」というもの。その特徴を高木教授は次のように説明する。

高木教授:位相型ホログラムは、光を吸収しない透明なホログラムです。シースルーになり、レンダー光(ディプレイとして生み出される光)だけが変調されて網膜に入ります。外からの光は変わりません。

一般のホログラムは、光と「参照光」の干渉縞を記録しています。干渉縞なので濃淡があり、その分、光を吸収します。要はフィルムの濃淡と同じなんですが。そこにレーザー光を当てると、物体波……すなわち外界の光が再生される、という仕組みです。

それに対して位相型ホログラムというのは、光の「位相」だけを変換するんです。振幅はまったく変調しません。ですから光の吸収がなく、透過します。ただ、位相を変調するとレンズのように(光の)波面が変わるんです。レンズだと1点に光が集束しますが、位相型の場合には集光点が1つでなく、複数作れます。それが集まると絵になる。すなわち波面の形を変えてあげれば、遠くにあるように描くこともできるわけです。

ただ、そのための位相の決め方が大変です。点を出すだけなら簡単なのですが、複雑な形を表そうと思うとけっこう大変な最適計算が必要になります。ただ、それをやれば、位相型ホログラムで画像を出すことは可能です。

シンプルに言えば、映像を作るための計算は大変だが、光を吸収せず、遠くから近くまで色々な位置にある映像を透明な中に描けるのが「位相型ホログラム」、ということになるだろうか。スマートコンタクトレンズを開発した、というニュースになっているが、「本質は、位相型ホログラムを使ってシースルー型のディスプレイを実現した、ということなんです」と高木教授も説明する。

研究は高木教授と、当時院生であった佐野さんの手で行われ、論文が執筆された。

意外と大変だったのが「論文の査読を受けること」。査読審査はいつも以上に厳しかったようなのだ。後述するが、この仕組みでは液晶を使う。透明になる位相型ホログラムを使うとはいえ、大きくなりがちな照明光学系をいかに小さくするのか、また、液晶のような微細構造を目の中に入れても透過するディスプレイとして成立するのか、という部分について説得力を持たせ、理解してもらうのが大変だったという。

「意外とできそうだ、不可能ではないな」

実際にディスプレイを作る場合には、「シースルーで映像を出せた」だけではダメだ。そこにいくつもの条件が加わる必要がある。そこが、高木教授が「まだ研究途上」と話す理由でもあり、一方で「スマート・コンタクトレンズが意外とできそうだ、不可能ではないな、と思った」という感触が得られたことが、今回の発表のポイントでもある。

高木教授:ディスプレイとして成り立つには、当然電源を供給しないといけませんし、駆動用のLSIも必要になりますし、外部(ディスプレイの外側に必要となる処理系)とコミュニケーションするための仕組みも必要です。

そんなことできるのかな……と思っていたのですが、色々読み、考えるうちに、「簡単ではないが不可能ではないな」と思えるようになりました。そもそも、これ(スマート・コンタクトレンズ)以上のディスプレイを作ろうと思ったら、もう網膜にインプラントするしかないんじゃないですかね。そこに至るまでの解として、まず我々としては「絵を出すこと」までですが、その先もあるのもあるんじゃないのかな……ということで、研究を始めることにしたんです。

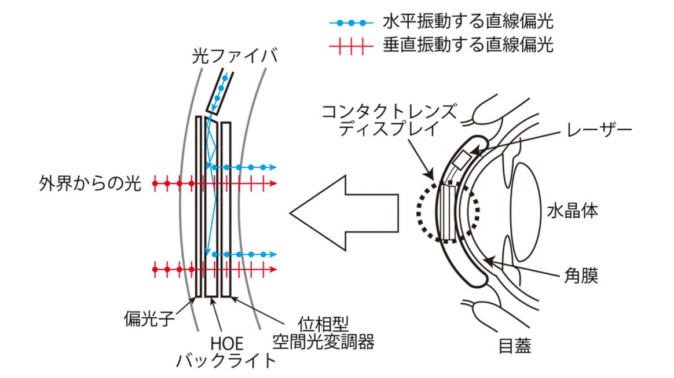

この技術で絵を出すための構造は次の図に示されている。

今回論文で示されたディスプレイの構造。レーザー光を光ファイバーでHOEに導き、反射させてバックライトとして液晶に入射する。外界の光はHOEや液晶を透過して目に入る。

図の中にある「位相型空間光変調器」というのは、薄さ数マイクロメートルの液晶だ。ここに、光を導いて透明なバックライトとして機能する「HOE(Holographic Optical Element、ホログラフィク光学素子)」を配置してディスプレイにしている。

冒頭で挙げた、実験機材写真の別カットを示すが、大きさこそ違うものの、位相型空間光変調器とHOEがあり、そこに照射したレーザーの光から透明なレンズの向こうにホログラムが浮かぶ、という仕組み自身は同じである。現在のHOEは厚さが4mmあるが、これを0.1mmまで持っていけば、コンタクトレンズの中に収まるようになる。この0.1mmというのは「コンタクトレンズの一番薄いところの値」と高木教授は説明する。

実験機材をもう一度。レーザーがHOEに光を入射しているのがわかる。使っている半導体レーザーは、モジュールの規定よりもさらに出力を絞り、非常に弱いものにして使っているという。

その上で、まだいくつものハードルを超える必要がある。

高木教授:位相を変えることは液晶にしかできません。液晶は電界で駆動しますから、液晶だけなら消費電力はほぼゼロ。さらに、光はレーザー光で入れますが、これもごく弱いものでいいので、半導体レーザーの消費電力も、非常に小さいもので済みます。

問題になるのは、液晶のドライブ回路ICの消費電力でしょうか。液晶の専門家の方々とも色々話しましたが、「100×100ドットくらいだったらすぐいけるんじゃないか」という話になりました。

液晶の表示面積と駆動用ICの消費電力は比例するので、画面が小さくなると消費電力も下がります。今のプロジェクター用の液晶(LCOS)が10mm×10mmくらいですが、瞳孔の大きさは平均5mmなので、だいたい10分の1くらいには抑えられるでしょう。

液晶の課題は「酸素」ですね。液晶は酸素に弱いのですが、コンタクトレンズは酸素を透過しないといけません。有機ELのために開発された封止剤などを使い、液晶そのものの中には酸素の影響が出ないようにする必要があります。

解像度の話が若干出てきたが、具体的にどんなディスプレイになるのだろう? 例えば視野の広さはどうだろうか?

高木教授:視野角を広げることはできるのですが、議論はそう簡単ではありません。ホログラムの側の課題になるのですが、画素ピッチを微細化しないと画面サイズが広がらない部分もあります。シンプルに「視野角は今までのAR機器より広くなる」というのは難しいです。

おそらく最初はGoogleグラスのように、限られた小さな領域に情報を出すものになるでしょう。ただし、液晶デバイスが進化すれば視野角も広がっていくものだとは思っています。

いきなり「全視野をARが覆う」ようなスマートコンタクトレンズを想像している人には残念な話かもしれない。だが、ここまで挙げたように、この技術はまだ「これから」のもの。また、仮に視野角が狭く、解像度が低いものからスタートしたとしても、既存のもののように「視野の一番手前に文字や映像が出るだけ」でなく、自然な奥行きをつけて配置できるものになるので、価値は大きく違うはずだ。

また、「コンタクトレンズ」であるがゆえの課題ももちろんある。

高木教授:コンタクトレンズは薬機法上の認可を受ける必要があるので、実際の開発の段階では、コンタクトレンズ・メーカーの方々や眼科医の方々のご協力が必要です。

コンタクトレンズ・メーカーの方々ともご相談しましたが、かなり期待をいただいており、協力的な関係を築けています。

カラーコンタクトレンズって、コンタクトレンズの間に色素層を入れて作るそうですね。あの色素層の厚さが、今回目指す液晶の厚さとほぼ同じくらいになります。ですからコンタクトレンズ・メーカー側も「カラーコンタクトレンズと似たような構造ならば作れる」と言っていただけました。

ただ、今回実験に使ったものも含め、ああいうものはいわゆる「一品もの」だそうですね。製造に結構コストがかかります。ディスプレイになって量産する時のコストをどうするか、という話は出てくるでしょう。

このように多数の課題はある。だから、記事冒頭で高木教授が述べているように、今回の研究から「いつ実用化できるのかを明言できる状態にはない」のである。だが、多くの関係者がこの方向性に期待しているのも事実だ。

高木教授:液晶やIC、コンタクトレンズの専門家は世の中にいますから、彼らと協力すれば究極のディスプレイができるんじゃないか、と思えるんです。

こうした新しい技術から、新しいディスプレイ産業ができれば、と思います。今は液晶もビジネスが厳しい時代です。しかし、まったく新しい用途ができれば話は変わってくるでしょう。そういう部分に期待しています。