5月10日、品川・ザ・グランドホールにて、グリーが主催するJapan VR Summit(以下、JVRS)が開催されました。セッション3では、コロプラ 代表取締役社長 馬場功淳氏、バンダイナムコエンターテインメント Worldwide Planning & Development Unit 部長 鉄拳プロジェクトリーダー ゲームディレクター/チーフプロデューサー 原田勝弘氏、レゾネア/エンハンス・ゲームズ CEO 水口哲也氏が登壇。MoguraVR共同代表・編集長 久保田瞬氏をモデレーターに「VRで生まれるヒットゲーム」と題してパネルセッションがおこなわれました。

VRの取り組みと挑戦

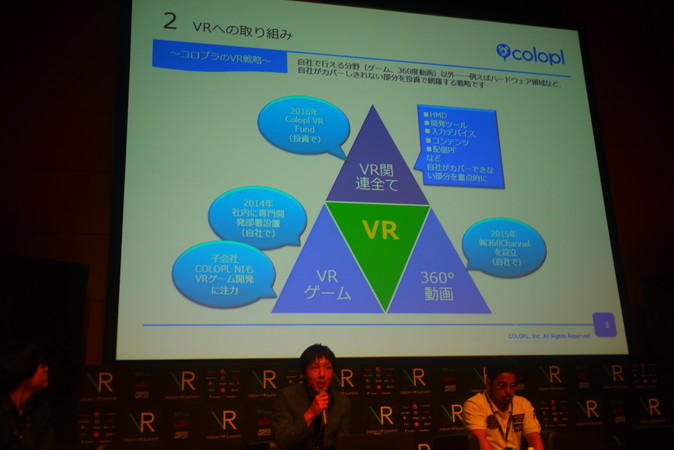

コロプラがVR業界に参入したきっかけは、馬場氏によるOculus DK1の個人購入。その時VRの魅力に惹かれ社内のエンジニアにコンテンツ制作の話を持ちかけたとのこと。現在は40〜50名の体制をとっており、この2年間で実験的なものも含めトータル5本のVRゲームをリリースしています。

スマホゲームの制作をおこなうコロプラは、まず最初にスマホゲームのアセットをVRにそのまま移植してみるといった試みで、屋台の射的を模した『the射的!VR』を制作。続いて同社で人気のゲーム『白猫プロジェクト』のVR版を制作しました。その制作にあたりVRコンテンツにおける“VR酔い”について気づいたとのこと。

それから約1年後に社内に“仮想現実チーム”を立ち上げVRゲームの開発を重点的に行っています。そして『Fly to KUMA』『VR Tennis Online』をOculus Rift製品版のローンチタイトルとしてリリース。最近ではHTC Vive向けにアメリカの子会社Colopl NIが『Cyberpong VR』をリリースしました。

https://www.youtube.com/watch?v=Rgj6lBLMEZE

また、60億円のファンドをつくりVRに取り組む企業などに出資、360度映像専門の子会社をつくったりとゲームに限らず、VRに本気で取り組んでいると意思を示しました。

原田氏は、2011年鉄拳プロジェクトにてヘッドマウント型VRの研究をはじめました。「キャラクターをどうしたらもっと好きになってもえるだろう」といったところを目標にVRの活用を模索してきました。

自社IPを利用してさまざまなキャラクターをVRで見たらどうなのか、フォトリアルなモデルはどう映るだろうかなど、『鉄拳』、『アイドルマスター』など同社がもつ様々なキャラクターの試行錯誤をしたとのこと。

そして2014年には実在感・緊張感を与える仮想世界のキャラクターコミュニケーションを意識してつくられたPS VR(当時の名称はProject Morpheus)向け技術デモ『サマーレッスン』をリリース。同タイトルは2014年末に1,000人規模で体験会を実施。単一のVRコンテンツでこの規模は当時最大の規模の体験会となりました。原田氏は「ここで得られたユーザーの反応は僕の宝」とフィードバックをとることの重要性を語りました。

また原田氏は、大きな反響を得ているお台場のVR ZONEのコンテンツではロボット×美少女という男性の夢を実現したようなコンテンツ『アーガイルシフト』の原案・監修をしています。「自分がロボットなのになぜかコックピットにはアンドロイドのロボットがいる」「銃撃戦で視界の邪魔になるところになぜか女の子がいる」「敵を狙っているシーンなのになぜか女の子はこっちを見ている」などユニークな設定を笑いを交えて解説。筐体にもこだわり、同施設の中でも常に売上は上位とのこと。

1人1台でしか使用できないVRは一度に大勢の人へ魅力を伝えることが困難で、集団的プレゼン力の弱さが課題とし、どうしたら先行投資を行ってプロジェクトを前進していけるのか挑戦し続けています。

水口氏は、セガ出身でその後独立。『セガラリー』『スペースチャンネル5』『ルミネス』などの作品を手がけたゲーム・クリエイターです。現在は、アメリカにVR専門の事業会社エンハンス・ゲームズを立ち上げてVRゲームの開発を行っています。ビジネスとクリエイティブを分けていく方針でファンディング、契約・交渉などはアメリカでおこなっています。アメリカに会社をおくことで、日本より情報が早く得ることができる、プレイヤーと直接話ができる、契約がスピーディーに進むといったメリットがあるとしました。

年末には、PSVRのローンチタイトルとして、音楽シューティングゲーム『Rez』のVR拡張版『Rez Infinite』をリリース予定です。同タイトルは15年前に制作した『Rez』の時からVRをイメージしていたということもあり、VR拡張版制作に踏み切ったとのこと。

2015年12月にサンフランシスコでおこなわれたPlayStation Experienceにて発表。“共感覚的な体験”をテーマとし、音を体で感じることのできる特製の“シナスタジアスーツ”を着用しプレイするといった演出は大きな話題となりました。

水口氏は、『Rez nfinite』はただの移植ではなく、VRに特化した新ステージ“Area X”の開発も進めていることを明かしました。

VRゲームの面白さとジレンマ

久保田氏から提示されたディスカッションの最初のお題は「VRゲームの面白さ」について。

VRといえばヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)を連想しますが、それ以前からあるドーム型のコンテンツでも空間に入ってしまえば臨場感は勝手に得られる。それ以上にVRHMDものとはキャラクターや、仮想のものとの繋がりがテーマだと原田氏は考えます。

「これまでのゲームでは、画面の向こう側のキャラクターがプレイヤーを意識することがない。キャラクターとの繋がりや関係が持てなかったが、仮想空間に入ることでそれが可能となり圧倒的な面白さを感じる。」と説明しました。

さらに「イノベーションを起こす時には、過去の事例やお作法は意外と使えない。」と話す水口氏に賛同し、技術のイノベーションがあった時にしかできないことや、新しいIPがうまれる瞬間も同様、やりたいと思ってたことにようやく技術のレベルが追いついてきたところ。今一番楽しい時であり、まさにイノベーションなのだが、それに対しての価値の見出し方やマネタイズが難しくもどかしさを感じると語りました。

VRゲームの制作過程でこれまでのゲームと違うと感じたこと

モバイルゲームの制作を続けてきた馬場氏は、実際にリリースしているVR版テニスゲーム『VR Tennis Online』を通じVRゲームは臨場感がある中に入っていけて当然楽しいが、VRである必要があるか?と考えた時期もあったと明かしました。ダブルスでの対戦にして、後ろを確認しないといけないといったようなスキルをつけたり、VRらしさを追求したとのこと。

その背景には今の現状だとVRらしさがないとユーザーの興味を引かないとの考えがあるようです。しかし、VRが当たり前になってきた時期にはVR空間から出たくないという意識が出てくるとし、今のゲームをそのまま移植する(VRの中にテレビが置いてありその中でコントローラーを使ってゲームする)のも良いのではないかと話しました。

これまでコンソール、アーケード向けゲームの開発経験のある水口氏は、「VRは3Dの物であればいかようにでもつくることができ、アトラクティブに魅了できるマジックのようなもの。今までは四角い画面の中で表現しなければいけない制限があったが、VRではその制約が完全に取っ払われ、何をしても良い状態で期待や楽しさがある」と話します。

一方原田氏は、「これまでは四角い画面に対して見せたい方向が見せることができた。VRの場合自分自身がカメラになるので、サウンドで見せたい方向を向かせる工夫をするなど視線誘導がすごく難しい。現実世界で人間は無意識のうちに何を認知しているかを再定義しVR空間の細部まで作り込む必要があるため、コストも嵩むといった苦労もある」とVRならではの課題も大きいことを語りました。

VRゲーム制作におけるコスト

そして、VRゲーム制作において実際のコストの話題に。「ゲームではないが360度の映像と音声データを保管する機材に500万円かかったといった経験からも、どうしてもVRのコンテンツ制作にはコストは上がる」(馬場氏)

「情報量が上がれば臨場感も上がるので、空間の密度を高めて作りこむほどコストは上がる。」(原田氏)

「VRだからと言って格段にコストが上がるとは思っていない。想定の範囲内。多少上がっている部分はテクノロジーがサポートしてくれていると実感してる。しかし試行錯誤する時間がかかっていると考えればコストは上がっているとも言える」(水口氏)とコストに対する見解は異なりました。

冒頭紹介した3名のVRコンテンツを見るとわかりますが、水口氏の『Rez Infinite』はゲーム空間そのものをVRに向けて再構成したような内容。どのようなVRの世界観を作っていくかでもコストは変わってくることがわかります。

さらに水口氏は、欧米のユーザーやコンソールで遊んでいるコアゲーマーたちは、最初にお金を払わないF2P(Free to Play)ゲームを怖がり、お金を払うのでちゃんと保証されたものを提供してほしいといった傾向があり、日本のソーシャルゲーマーたちとの乖離があると説明。どんなゲームであればユーザーが満足できるのかによっても、掛けれるコストは変わるとの考えも述べました。

VRの普及過程とマーケット

VRゲームで気になるのは、そもそもVR機器の普及状況。「家庭で楽しむだけではなくインターネットカフェやVR ZONEのようにパブリックな場所でも楽しめるような流れがある中で、今後はどのような流れでVRが普及していくと予想するか?」という問いかけに対し、原田氏はライトユーザー層をターゲットとするVR ZONEは、想定していた以上に売り上げが良いと明かし、ひとつの試みとして成功しているのではないかと評価。

しかし、「個人的には現実より仮想が好きで仮想空間に居たいのに、なぜお台場まで足を運ばないとならないのか、というジレンマがある。」とし、やはりVRはコアからミドルコアのゲーマーをターゲットに、究極は家で楽しめるようなものにしたいと意思を示しました。

家庭への普及を考えると、今の家庭用ゲーム並にお金を払ってくれるユーザーがエコシステムに入ってこない限り回らないという課題があります。そういった状況で、すでにPS4を持っているコア層をターゲットにするPSVRは求められているものが想定しやすくわかりやすいと話し、水口氏も共感を示しました。

マーケットについて欧米中心でやっていくと話す水口氏は、「PlayStation4の出荷台数が4,000万台あるとされている内、日本には200万台程度しか普及していない。比率からしても自ずと欧米に目が向く」と語りました。

また、配信デバイスについて「今のモバイルVRだと100%のVR体験ができないと考えているため、ハイエンドデバイス向けに制作している」(馬場氏)、「ARの技術などもあっという間に進むであろうと考え、ハードに縛られず高いクオリティのものを制作していたい」(水口氏)との意見が述べられました。

次はどのようなVRゲームを作るか

馬場氏は、どのようなゲームがユーザーに響くかまだわからないので、今はとにかくたくさんつくっていきたいと話し、現在新作を4本制作中と明かしました。

また原田氏は、時間と世界をパッと切り替えられるものにしていきたいと、退廃的な世界で暗殺者のような時間を過ごすユニークな例を挙げ会場を沸かせました。

最後に水口氏は、1年間の経験のなかでさらなる気づきがあり、やりたいことが増えたと語りました。

日本でも早い時期からVRゲームの開発に携わっている3名から最後に発せられたのは、もっとVRゲームを作っていきたいという想いでした。今後、どのようなVRゲームが登場するのか、そしてVRゲームの開発に取り組む企業・チームがどの程度増えていくのか楽しみです。

(関連記事)

【プレビュー】コロプラが発表したOculus Rift向けゲーム『Fly to KUMA』、『VR Tennis Online』