2019年9月12日~15日の4日間に渡って開催された「東京ゲームショウ2019」。その2日目となる13日に、「TGSフォーラム2019」の専門セッション「スタンドアローン型HMDはVRマーケットの起爆剤となるか?」が開催されました。

本セッションは2部構成。本記事ではその後半の様子をお送りします。後半では、スタンドアローン型HMDによるVRの可能性について、パネルディスカッションが行われました。

参加したのは、クリス・プルエット氏に、あまた株式会社 代表取締役 プロデューサー・ディレクターの高橋宏典氏、バンダイナムコアミューズメント プロダクトビジネスカンパニー クリエイティブフェローの小山順一朗氏、バンダイナムコアミューズメント ニュークリエイティブディビジョン 企画開発部イノベーション課マネージャーの田宮幸春氏も加わった4名で、モデレーターは日経 xTECH編集部の東将大氏が務めました。

VR自体ではなく、その先にある「どんな体験ができるか」が重要

セッションの後半はパネルディスカッションが行われました。討議に入る前にまず、参加者の最新動向が紹介されました。

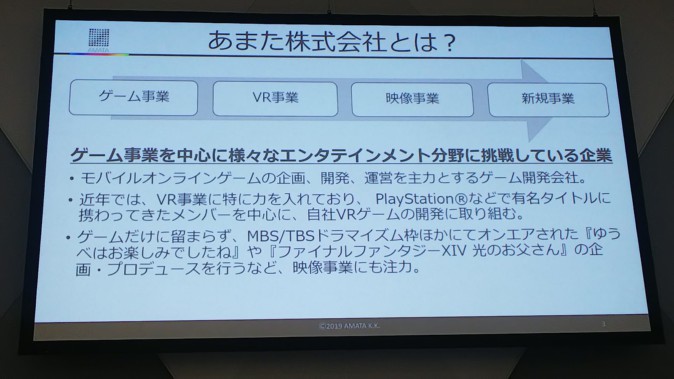

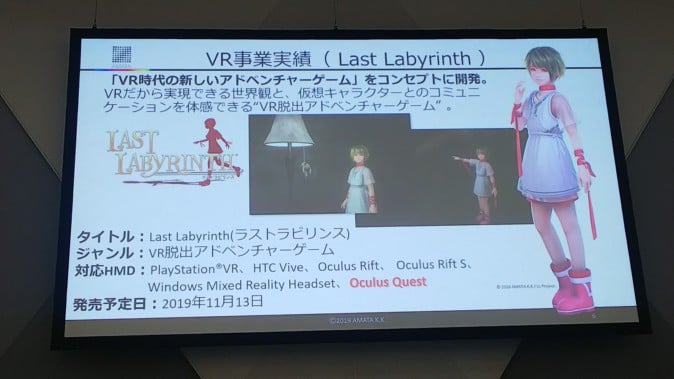

高橋宏典氏が代表取締役を務めるあまた株式会社は、ゲーム開発や映像事業を行っていますが、近年は特にVR事業に力を入れており、2019年11月13日にはVR脱出アドベンチャーゲーム「Last Labyrinth(ラストラビリンス)」が発売されます。ちなみに「Last Labyrinth」はOculus Questでも発売される予定です。

バンダイナムコアミューズメントの小山順一朗氏と田宮幸春氏はこれまで、VRアクティビティ施設「VR ZONE」を、お台場や新宿など、全国各地で展開してきました。そして2019年4月には、池袋サンシャインシティに「MAZARIA」をオープンしています。こちらは「VR ZONE」とはコンセプトがやや異なり、カップルや友達どうしでアニメやゲームの中に入って、ワイワイ盛り上がる場所として位置づけているそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=0WsvFom3UxU

「MAZARIA」で体験できるコンテンツの1つ「PAC-MAN CHALLENGE」に、Oculus Questが使用されています。こちらは、ゴーストから逃げながらクッキーを集めるという「パックマン」の遊びを、2人のプレイヤーが自分自身の身体を使って体験できるコンテンツです。Oculus Questの特徴である、スタンドアローン型HMDと6DoFをフルに活かして、身体全体を使って動き回ることができます。

パネルディスカッションは、「VRゲームの市場はどうなっているか?」という問いから開始されました。まず小山氏は、都内在住の男女を対象にしたアンケートの結果を披露。その結果、VRがどんなものかを知っている人は90パーセントだったのに対して、実際に体験したことがある人は、わずか6パーセントしかいなかったそうです。

この結果を受けて「今はもう、VRが目新しいから体験しに行こうというトレンドではなくなりつつある」と田宮氏。VRというデバイス自体ではなく、その先にある「どんな体験ができるか」に興味を持ってもらう必要があると語っていました。この点について小山氏は、VRChatのユーザーはPCどころかゲーム機すら持っていない人もいるという例を挙げて、「VRChatのあの世界に入ってみたい、自分とは別の存在になってみたいという需要が、まず先にある」と説明していました。

一方、家庭用VRデバイスの普及について語ったのは高橋氏です。「VR元年」と言われた2016年当時に予測されたようなスピードではないものの、PC接続型のVRやPlayStation VRなどを合計すれば、そろそろ1000万台ぐらいには到達するため、ソフトウェアを作る側としては、一定の普及台数にまでは来ているとのこと。そこにOculus Questが加わることで、さらなる伸びが期待できるそうです。

それを受けてクリス・プルエット氏は、Oculusとしてどのような普及の取り組みを行っているかを語りました。先ほどのプレゼンテーションで、Oculus Questを「ゲーム機のようなVR端末」と紹介したものの、実際にはゲーム以外の用途もあると説明。その上で「今のお客さんからは、クオリティの高いゲームをやりたいという声が聞こえる」ので、まずはユーザーを増やすため、そして製品を使い続けてもらうために、ゲームを強調しているのだそうです。

また、「VRを体験したことがない人に説明しようとしても難しい」というプルエット氏は、「Beat Saber」のプレイ動画がYouTubeで盛り上がっているのを例に挙げて、ゲーム画面とプレイヤーの様子が同時に見られるMixed Reality(MR)の動画が効果的なのでは、と語っていました。

「ハードコアなユーザーだけでは限界がある」とプルエット氏。広く一般の人に体験してもらうためには、「スター・ウォーズ」のような既存のIPの世界に入るというのも、誰でも安心して体験を想像できるものとして重要だと考えているそうです。

一方で、「これまでは6DoFの持つVRならではの体験の驚きを、なかなか伝えることができなかった」と小山氏。スタンドアローン型で6DoFに対応したOculus Questの登場により、本体を友達の家などに持っていって、6DoFの驚きを手軽に届けられるようになったとのこと。

この点については田宮氏も「VRの開発を始めてけっこう経つが、今年Questを買ったことで、初めて実家の父親に自分の仕事を体験させることができた」と語っていました。

プルエット氏によると、これまでVRを体験したことのない人は、VR空間で自分の手を使った操作ができることに驚くのだそうです。VR内に自分自身の手が表示されて、自分の手で直接触れられるという感覚が、VRのプレゼンス(実在感)を得る際に重要になるとのことでした。

スタンドアローン型ならではの、自由に身体を動かせる体験の違いは大きい

ここで、モデレーターの東氏から、「Last Labyrinth」のOculus Quest対応を決めた理由を聞かれた高橋氏は、「6DoFとハンドプレゼンスは大きかった」と回答。「Last Labyrinth」の企画時には、Oculus Goなどに対応することも検討したのですが、VRならではの「自分がそこにいる感覚」を実現するには、6DoFとハンドプレゼンスが不可欠だと考えたそうです。ただし、その時点ではまだOculus Questが発表されていなかったので、後からの対応になったとのこと。

Oculus Questはモバイル用の3Dチップを使用しているため、「最初から対応を考慮していたら、開発がもう少しラクだった」と高橋氏。それでも現在では最適化によって、PC接続型のVRとも遜色のない体験を実現できているそうです。

バンダイナムコアミューズメントでも、Oculus Questのパフォーマンスをどこまで引き出せるかは手探りなところがあったそうで、「グラフィックがそこまで出なかったとしても全体が整いそうなモチーフとして、『パックマン』を選んだというのもある」と田宮氏。しかし実際にはかなりの結果が得られたそうで、「昔のゲーム業界のように、決められた環境の中でどこまでの絵を作り出すかという知見のある人なら、同じ感覚でやれるのでは」と語っていました。

田宮氏によると「開発の苦労よりも、できあがった体験の質の違いが大きい」とのこと。バンダイナムコアミューズメントでは、自由に歩き回れるVRとして、プレイヤーが背中にPCを背負うバックパックPCを使ったコンテンツも運用していますが、「バックパックPCがスキューバダイビングだとすれば、Oculus Questはシュノーケリング」と語るほど、運用や移動の自由度における手軽さの違いは大きいと語っていました。

ここで話題は、Oculus Questの今後の可能性についてに変わりました。プルエット氏によると、「今は在庫を超えて売れているので、必死に作っている」そうですが、今後について「ユーザーの幅を広げるのは、技術ではなくコンテンツ」だと語っていました。

小山氏は、Quest本体のカラーバリエーションを要望。これについてプルエット氏は「じつは社内で提案したことがある」と語りました。ただ、提案したのはOculus Questが発売される直前だったため、「後で話しましょう」と言われて終わったのだとか。

VR施設などのロケーションビジネスにおいて、Oculus Questは「単純にハードの価格が違うので、投資回収の面でもメリットがある」と田宮氏。また、実際の運用では「有線だとコードがよじれたり断線したりするので、その部分でもスタンドアローン型のメリットは大きい」とのことでした。

その一方で小山氏は、また別の観点から、Oculus Questの可能性について語りました。小山氏は、ゲームとは心の活力を取り戻す「心の“美と健康”だ」と言っていたそうですが、実際には身体を使わないため、本当の“美と健康”とは違うという後ろめたさがあったとのこと。ところがOculus Questによって、ゲームで身体を自由自在に動かせるようになると、本当の意味での“美と健康”が生まれるのではないかと感じたそうです。

最後の話題は、VRの未来をどのように想像しているかというものです。田宮氏は、今後VRが広がっていくためには、エンターテインメントだけでは弱いので、仕事に便利、生活に便利という実用の方向に広がることで、エンターテインメントとしても良い環境になるという大きなスパンを想定しているとのこと。

「人間は自分の姿形にかなり支配されている」と小山氏。それがVRの中で自分の姿を変えることで、また別の生き方ができるとのことで、そういった形でこの世界のなかで必要不可欠なものになっていかなければいけないと語っていました。

「今のインターネットのように、いちいちVRやXRと言わなくなった時に、初めてプラットフォームになる」と高橋氏。ただし、そこに行くまではまだ何世代か必要だと思うので、それまではVRならではの体験を作っていかなければならないとも語っていました。

そしてクリス・プルエット氏が語ったのは「VRはなんのためにあるのか」ということです。Oculusが数年かけて発見したのはゲームだとのことですが、決して1つではないとも語っていました。「これは私たちの理論だと思いますが、VRは人と人をつなぐ技術になっていくのではないかと思います。たとえば、この講演を自分の家からできるようになったら面白い」と、最後はFacebook傘下のOculusらしいまとめで、パネルディスカッションは終了しました。

Oculus Questの可能性からVRの未来まで、本セッションでは多岐に渡る内容が語られました。その中でも、OculusがOculus Questを展開するにあたって、日本市場を強く意識していることが具体的に明らかにされたのは、日本のVR界にとって嬉しい話題でしょう。セッションに登壇した日本の開発者のみなさんからも、Oculus Questは好意的に受け止められているだけに、今後の日本での展開に大いに期待したいところです。