AR(拡張現実)という分野が注目されています。ARは、現実世界に3Dモデルなどのバーチャルなものを表示することで、現実の認識を広げるものです。

近年では『ポケモンGO』の登場などで、エンタメ分野での活用が目立ちますが、ほかにも様々な産業分野での活用が期待されています。建設、土木、運輸、小売などの産業で活用されており、「医療」分野での活用も非常に注目されています。

たとえば、CTスキャンのデータをARでわかりやすく表示することで、患部の状態を詳細に患者に伝える患者向けサービスだけでなく、手術中の医者同士の意思疎通を容易にしたり、ARで手術支援を行うものなど、医者向けのものも研究が盛んです。今回は医療分野で使われているARについて紹介します。

目次

体内の様子を3Dモデルで表示

ARで医療機器を確認

治療後の歯の様子をARで確認

オンライン手術でARを活用

人体を隅々まで確認

脳のスキャンデータを確認

体内の様子を3Dモデルで表示

まずは『HoloEyesAR』という医療用iOS向けARアプリを紹介します。

動画では人体の様子をiPadを使用して見ています。現実空間に映し出されたi人体は、iOSのAR機能「ARKit」を使用して空間に固定されているため、iPadを持って近づくことで細部まで確認することができます。

人体模型等ではできない細部の再現や、表示されているオブジェクトをすり抜けて中まで見ることができます。これにより患者と医師の意思疎通や、患部の症状確認がより綿密にできるようになります。iPadを使用することで簡易でありながら詳細な人体図を直感的に確認できるのは、ARならではの利点といえます。

また、3DデータであるためCTスキャンしたデータなどを利用すれば個人の体内データを閲覧することも可能となり、医者、患者、ともに利用が期待できるものとなっています。

本アプリの開発は、日本の医療分野に特化するVRスタートアップHoloEyes株式会社。このアプリの他にも、医療用VRコンテンツである『HoloEyes VR』を開発しているほか、患者のCTデータをポリゴンに変換し、VR機器を通じて見ることができるクラウドシステムを提供しています。

ARで医療機器を確認

次に紹介するのは、現実空間に医療機器を試し置きすることができるアプリケーション『GE AR V10』です。

試し置きした医療機器は、回転、拡大縮小などができるだけでなく、医療機器をタップして動作させることもできます。

また、医療機器をタップして動作させる各ポイントで説明なども行われるほか、機器の特徴、患者のメリット、関連する写真動画データなどの閲覧が可能です。ARで確認することで、ただの画像で確認するよりも医療機器への理解を深める内容となっています。

治療後の歯の様子をARで確認

Kapanu社が開発した歯科治療向けソフトウェアは、治療前の患者の口腔内を3Dスキャンして、そこに治療によって装着する予定の歯の3DモデルをARで表示します。

このソフトウェアを使用することで、患者は治療後の様子を正確に判断することができるほか、歯のサイズやスペースなどを治療前に確認しながら設定することが可能です。

デモ動画では、タブレットを通じて患者の口内にリアルタイムで歯がAR表示されていることが確認できます。

通常の歯科治療では、患者の口の形に沿った歯のレプリカを製作しますが、患者自身は実際に治療を行うまで、治療後の状態を確認することはできませんでした。しかしARを使用することで、レプリカを作成する時間やコストの削減や実際の治療後を確認できるなど、ARならではの活用がなされています。

オンライン手術でARを活用

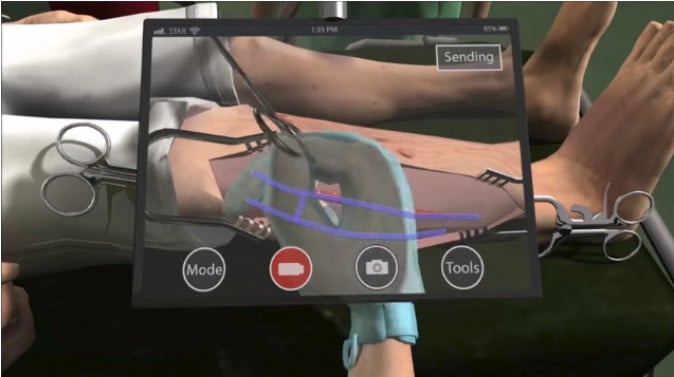

STAR(System for Telementoring with Augmented Reality)プロジェクトでは、医者が遠方にいながら手術の指示を出すデモ動画が公開されています。

動画では負傷した兵士が搬入され、手術をする際にモニターを患部に近づけます。遠方にいる医者は大型のタッチパネルで手術のラインを指示します。それが実際の術者のところにARとして表示され、そのラインに沿ってメスを入れていきます。

設備が整っていない緊急的な状態であっても、このAR手術をすることである程度の危機を脱してから搬送する、といった手法を取ることができる近未来的な活用方法です。

人体を隅々まで確認

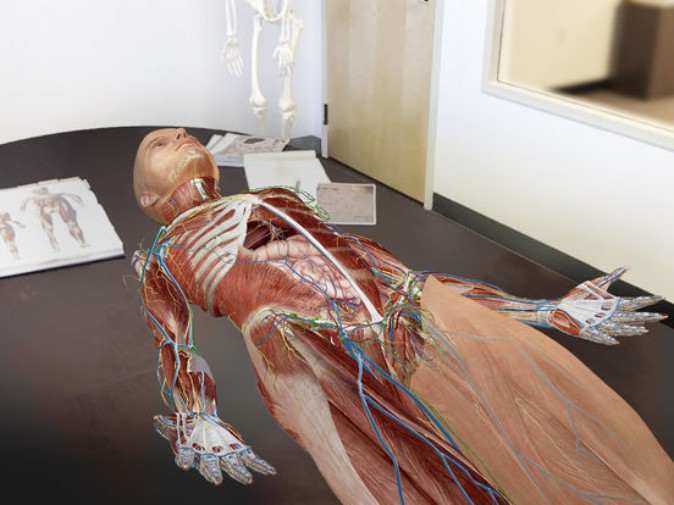

ヒューマン・アナトミー・アトラスは、人体の詳細なデータをARを用いて確認することができるアプリケーションです。

このアプリケーションでは、男性と女性の3D解剖モデルを現実空間に投影して見れるほか、選択した各組織と器官の解剖学レベルでの構造確認、筋肉と骨が動いているアニメーションなどを見ることができます。人体についての学習に役立てることができます。

人体模型ではできない動いている筋肉や骨を確認できるという点は、デジタルデータを使ったARならではの機能です。

脳のスキャンデータを確認

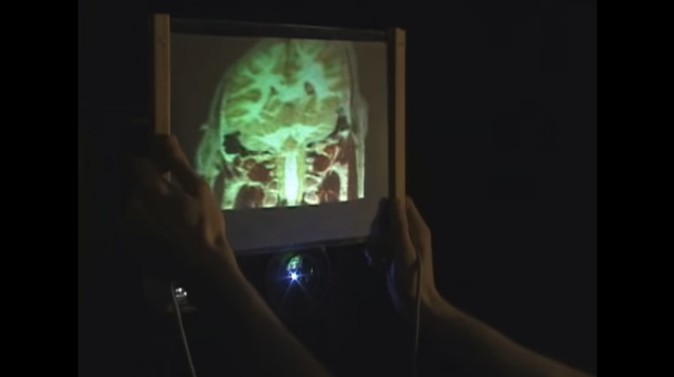

次に紹介するのは、プロジェクターを使ってARで脳を分割して表示するデモ「Brain Slicer」です。

この動画の前半で紹介されているように、プロジェクターから投影された映像に対応するように手で持ったスクリーンを動かすと、その部分に対応したスライスされた脳のスキャンデータを見ることができます。マウス等での操作に比べて直感的に操作できる点など、多くのメリットが挙げられます。医者向けの利用など様々な活用ができそうです。