『ドラえもん』で、のび太がなんでも分解できるドライバーを握りしめ、多幸感あふれる笑顔でこんな願望を口にする。

「なんでもいいからバラバラにしたいぞ」

破壊は初歩的な娯楽だ。

ロジェ・カイヨワによれば、子どもの破壊衝動は規則化された遊びの前段階として生じる。幼児は物を壊すことで、世界に干渉する感動を抱く。なんとなれば、わたしたちはその段階から一歩も前に進んでいないのかもしれない。

とはいえ、いい大人は安易に破壊へ走れない。

たとえば、あなたが上司に「在宅で仕事をしたいんです」と申し出て却下されたとして、いきなり自分の顔面を殴りつけて「やめてください!」と叫びながらぶっとび、上司の部屋にある机や棚を破壊する、なんてことをやったら四十八ヶ月分の航空機用クーポンをつけて会社から放り出されるのがオチだ。

理由もなしに物を破壊するのは正気の沙汰ではない。すくなくとも世間ではそういう了解がなされている。

映画などを見ても、のびのびと破壊を満喫しているのは怪獣だとか巨大なゴリラばかりで、破壊したがる人間は基本的に悪役として滅びゆく運命にある。

不平等ではないのか。

怪獣は特に理由も無くビルを破壊しても「怪獣だからな」ですまされるのに、人間がビルを破壊するとすわテロだのなんだのと即座に政治化される。政治的な理由以外でビルを壊したいなら解体業者か劇場版名探偵コナンの犯人になるしかなく、しかしそれでも結局、前者は金銭的利益のため、後者はなにがしかの合理的な理由のため(「左右非対称のビルに我慢ならない」とか)に破壊を奉仕させるはめに陥る。

理由が必要だ。

大人に「なんでもいいから」は許されない。

思い出をぶっこわせ

「元カレの部屋 Ex’s house」(by かくちゅ kakutyun)ではそんな社会常識に縛られたあなたに出口を用意してくれる。

用意されるのはなんの変哲もない、一般的な集合住宅の一室だ。しかし、ここに「元カレの部屋」というラベルが貼られるだけで、なんとなく、破壊してもいいような気分にさせてくれる。ワールドの説明文にはこんな問いかけが書かれている。

「むかつく元彼の部屋 破壊したいですよね?」

むかつく元彼……ゆるせねえ!

義憤は大義になり、大義は名分となる。ネット空間の基本的な化学法則だ。

そして、ここは一般的な集合住宅なのであるから、玄関に釘バットとバールのようなものが浮いている。

ウオーッ

蜜月時代の思い出をぶち壊す。

別れ自体がひとつの破壊であるはずなのに、部屋までもを破壊したくなるほど愛していたのだ。

幸せだったあの頃を写した記念写真。

幸せだったあの夜を過ごしたダブルベッド。

幸せだったあの夏に捕まえたかぶと虫を飼っていたでけえ虫かご。

いや、でかすぎるんですが……。

そして、後には残骸だけ。

壁ではスコアが計測されている。その数字は、元カレに与えた愛の精算結果でもある。これだけの愛を与え、しかし結局は不良債権と化してしまった。もう戻ってこない。だとしても好きだったし、なにもかも粉砕してしまったことで過去に置いてきたはずの愛情が膨らんでいく。

墓地とは不在のまま存在するための場所、とはよくいったものだ。

空虚となった部屋を眺めていると、存在しない元カレとの記憶がJPOPの歌詞のように甦っていく。

それと、自分の背丈ほどもある巨大なかぶと虫の姿も。

夜の街をぶっこわせ

巨大な生き物といえば『Rampage』というゲームがある。

キングコングやゴジラみたいな大怪獣を操ってビルをなぎ倒していく作品だ。

大怪獣といっても現代の高層ビルのほうがずっと大きい。ビルを崩壊させるためには何度も体当たりしたりしがみついたりしなければいけない。

2018年にドウェイン・ジョンソン主演で映画化もされたから、それで観たひともいるかもしれない。ロック様は生身で巨大モンスターたちと渡り合っていた。

彼とは違って、わたしたちはそのままでは現実をどうにもできない。

巨大なモンスターと同じサイズになる必要がある。

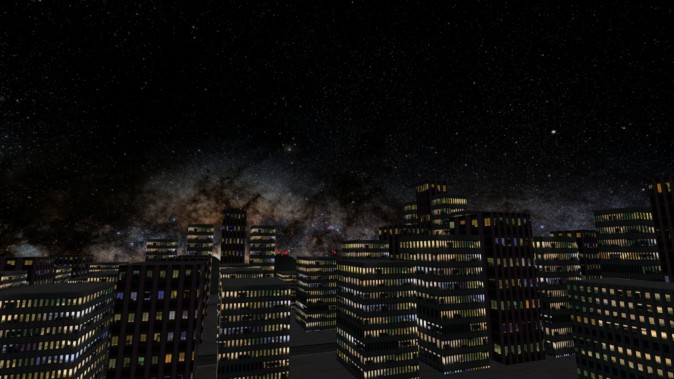

「Let’s Destroy City」(By Dixi)ではあなたは夜のビル街を蹂躙する。

道行く車をつまみあげて、天を摩するビル群を粉砕していく。破壊された破片が積み上がっていく。無敵という感じがする。

都会の街は常に私たちの敵だ。そこには悪意も拒絶も労働も、わたしたちが破壊したい息苦しさすべてが詰まっている。そうした桎梏を叩き潰すのはさぞかし爽快だろう、と腕をふりまわす。

たしかに気持ちよくはある。しかし爽快感の一方で、ほのかなむなしさも胸に湧く。

どれだけたたきのめしても、街は反応を何も返さない。痛みさえ表明しない。

街は怪獣を意に介さない。映画でも、どんな怪獣が出てきて街を破壊しても、次の映画では何事もなかったかのように復興されている。

東京タワーなどは何度破壊されてもそのたびに復活している。

暴力は傷跡を残すから、記憶される恐怖であるから暴力という。子どもが他人や物を傷つけたがるのは、それが承認を手っ取り早く得られる方法だと知っているからだ。

ならば痕跡を残さない破壊は暴力ではないのだろうか。

しあわせをぶっこわせ

「Destructictible House」(by Mr FoxQC) はトラックの荷台の中から始まる。『Phasmophobia』というゲームをやったことのある人なら既視感のある光景だろう。荷台にはおあつらえ向きに武器が並んでいる。とりあえず、ライフルを手に取って荷台を降りると、そこには郊外の一軒家。いかにもアメリカン。幸せな核家族が住むには手頃な場所だ。

1940年代後半から急速な発展を遂げ、その後20年のあいだに都市部や農村部の人口をしのぐことになるアメリカの郊外は、世界をリードする経済大国となったアメリカの繁栄の象徴だった。そこでは似たような幸せが平等に分配される。

だが、大場正明が『サバービアの憂鬱』(角川新書)で指摘したように、郊外は同時にフロンティアの終わりであり、精神的な行き止まりでもあった。出口のない世界で親たちは不倫に走り、子どもたちはドラッグに溺れる。

そういうわけで、60年代以降のアメリカ文学やハリウッド映画は郊外の闇を連綿と描いてきた。それはアメリカ的な幸福のイメージが失効した今でもつづいている。

うすっぺらい広告による幸福のイメージで覆われた窒息するようなコミュニティは、彼らのとって管理社会より想像のたやすいディストピアだ。

だからこそ、破壊すべき対象となる。

銃を乱射する。扉が、机が、壁が、冷蔵庫が、ぶっ壊れていく。

実に心地良いリズムでなにもかも崩れていく。

やがて家は更地になる。後に残るのは、冷たい、無貌の夜。

なにもかもなくなった。

なのに、まだそこに残っているような気がする。

傷つけてもいない気がする。

どうしてこんなに寒いのだろう。

ただなんでもいいからバラバラにしたかっただけなのに。