中国でのVTuberの盛り上がりが日々注目されています。

2月17日にOverideaが開催した日中合同合同配信「歌え!国境なき日中新年企画!2019」では、日本側(YouTube)の視聴者数が最大1万人程だったのに対し、中国側(bilibili動画)の視聴者数は最大で15万人前後(最大人気度150万)にも達し、その規模が大きな話題となりました。

では、日本と中国のVTuber文化にはどのような特徴があるのでしょうか。本記事では、「一次創作が充実する日本の文化」「二次創作が充実する中国の文化」の対比で、その違いを探ります。

1. 中国のプラットフォーム、bilibili動画

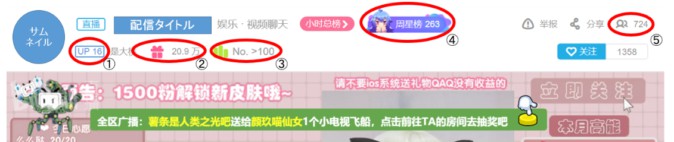

(bilibli動画のトップページのキャプション、そのカテゴリは多岐にわたる)

現在日本でVTuberの動画を楽しむ際のプラットフォームは、様々なVTuberに特化したプラットフォームがあるものの、中心はやはりYouTubeになっています。

しかし、中国では残念ながらアクセス制限があり、VPNで回避しない限りYouTubeを観ることはできません。また、中国のファンにとって日本語の言語の壁は高く、日々アップデートされる動画やTwitterでの発言を事細かに追い続けるのは非常に困難だと言えます。結果、YouTubeやTwitterは中国においてほぼ機能していないと言えるでしょう。

これにより、中国単体で見た時はYouTubeではなくbilibili動画の文化への理解が必要不可欠になるのです。

bilibili動画とは

bilibili動画は中国の動画共有サイト。ニコニコ動画のように画面上にコメントを表示する機能が特徴です。ユーザー登録者数は約3億人、月間利用者数も約9,000万人に達するなど、その規模の大きさで日本からも注目を集めているサービスです。

弾幕やタグ等ニコニコ動画にその性質は非常に近いのですが、いくつかブラウザ上の翻訳を通しただけではわかりにくい点があります。

配信画面上部のアイコンは、なかなか見慣れないものが多いかと思います。

①配信チャンネルのレベル:配信チャンネルの活動度やファンなど、上がる要素がたくさんある。

②課金アイテム量:配信者に投げるアイテムの価格(課金&非課金)の合計を100で割った数字。数値が高ければ高いほど、特に有料アイテムがたくさん投げられている配信者であることがわかる。

③週間人気度ランキング

④1時間以内の課金額ランキング

⑤人気度:この数字÷10が視聴者数と言われていたが、最近のVTuber配信ではbilibili内のアルゴリズムの変化があったのか、課金額など視聴者数以外に大きく左右されるため、純粋な視聴者数を計算することは不可能。

以上の仕組みから、bilibili動画は課金額を露骨に競わせることにフォーカスした作りであることが伺えます。

2. 翻訳組の活躍

ここでは、「日本を本拠地とするものの中国で名が売れているVTuber」を主題にお話をします。もちろんYouTubeの動画をただ転載をしただけでは言語の壁により理解することが非常に困難です。

そこで立ち上がったのが有志の学生を中心とした翻訳コミュニティ、翻訳組。特定のVTuberを推す同志がQQと呼ばれるSNSを通じて集結。そのコミュニティ内でメンバー同士で編集、翻訳やbilibiliへの公開などの役割分担をし、雑談を交えつつ推しへの愛を深めています。

特に去年はbilibiliに転載されることで本家の意図しないところで中国国内のファンが増えたりもしました。これにより本家が本格参入する時に非公式のチャンネルが存在してしまったことなどの弊害もありましたが、翻訳組を横繋ぎする取り組みなどにより徐々にこの体制も見直しがされています。

Overidea所属のVTuberであるシエラ・ルーニスさんなど多言語で活躍しているVTuberも一部いますが、その言語能力を他のVTuber全員に求めることは不可能です。特に遠隔での進出を図る場合、今後も翻訳組との付き合いは避けて通れないと言っても過言ではないでしょう。

3. 日本は一次創作的?

今回の鍵を読み解くにあたり、まずは日本でのVTuberの傾向を見てみましょう。日本では個人、法人合わせて最新の情報では7,000人を突破しました。

一次創作、という範囲を「VTuberが提供するコンテンツ、さらには視聴者と一緒に作り上げるもの」とした場合、マシュマロや生放送中のYouTubeでのコメント、TwitterでのVTuber本人へのツイート等、その傾向は「VTuber本人とのコンタクト」、あえて誇張した表現をもう一歩踏み込むのであれば「VTuber本人と一緒に作るコンテンツを楽しむこと」になるのではないのでしょうか。

さらにTwitterやpixivでのファンアートは本家へのリスペクトで溢れ、配信の中でも特に面白かった点を書き起こした漫画やイラスト等が目立ちます。

決して中国ではそのような動きが無い、というわけではありませんが、特に日本ではこういった点が顕著であることは言うまでもないでしょう。

4. bilibili動画は二次創作

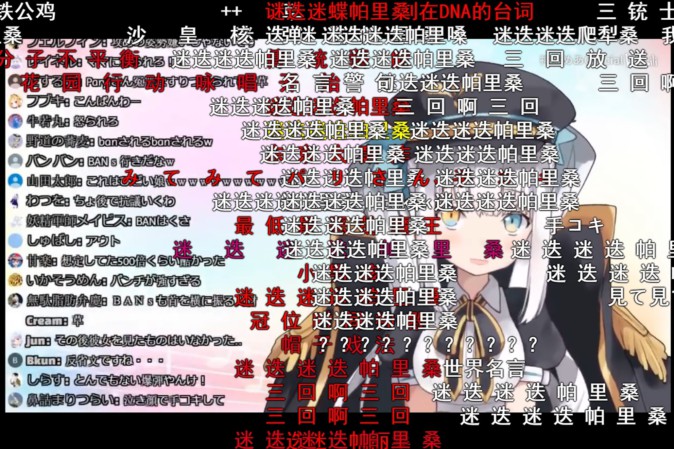

bilibili動画では視聴者のコメントが「弾幕」になって匿名で動画を盛り上げることになります。

弾幕は全て匿名になってしまうので配信者も名前を読み上げることはありません。またbilibiliでのVTuberの生放送はまだ数は多くなく、配信者がコメントを読み上げながらコミュニケーションを行う、というのはまだ大多数ではありません。

ではYouTubeに中国のファンが来るかと言われれば、前述の通り言語とアクセス制限の問題もあり、日本のVTuberには中国語でコメントやTwitterのリプライをしてもなかなか返信をしてもらうことができません。

そこで中国では、ファンの人たちがYouTube、bilibiliを問わず「面白い」と感じたところを再編集し、そのまとめ動画がバズっていく二次創作ありきの土壌であるというところが伺えます。

そしてそのまとめ動画も弾幕で溢れ、本人とのコミュニケーションよりもVTuberを通じた大喜利のようなやり取りが盛り上がる傾向が非常に強いようです。

(名言は日本語の発音に合わせて漢字の当て字がスラングとして定着する)

5. 国が異なるからなのか、プラットフォームが異なるからなのか

中国と日本のVTuberの文化の違いは上記のようになりますが、これは国が違うという点とプラットフォームが違うという点において別の視点から考察をしなければなりません。

もしキズナアイさんがニコニコをベースに活動していた場合、現在の日本のVTuberのあり方はまた違ったでしょうし、コミュニティベースでVTuberが楽しまれるのは中国に限ったことではなく海外ではよく見られるものです。

今回は日本からbilibiliへ進出しているVTuberのお話でしたが、中国国内で活躍するVTuberがいずれ日本とは違った最適解を出していくかもしれませんし、それらは日本のVTuberの活動へ新たな可能性を提示するかもしれません。VTuberはインターネットを通じ、世界各国のファンをコミュニティ単位にまとめ上げることができる可能性に溢れたものです。

海外VTuber最新レポ、次回は実際に中国に進出している海外特化型のVTuber事務所「WINKS」さんのインタビュー記事を掲載します。

※本記事はVTuberに関するトーク番組等の制作を行う「V-To」による提供です。

V-Toの活動・放送について

|

第1回放送 |

第2回放送 |

|

|

放送日 |

2018年6月9日 |

2018年11月3日 |

|

内容 |

・2018年年末のVTuber業界予想 |

国境を超えたVTuber国際交流イベント |

|

出演 |

V-To発起人7名 |

世界8言語圏 15名のVTuber ※日本語圏/中国語圏(台湾)/中国語(大陸)/英語圏/ドイツ語圏/韓国語圏/ロシア語圏/インドネシア語圏 |

|

反応 |

視聴者数:YouTube同接100名強 事前認知が低く、資視聴者数は多くありませんでしたが、発表内容に関して多くの反応を頂きました |

視聴者数:同接約1,200名(YouTube約400名+bilibili動画約800名) 海外VTuber事情に特化した番組として、VTuber関連メディアや企業様から注目を頂きました。 |

|

URL |

https://www.youtube.com/watch?v=jFmdOUX0XCI | https://www.youtube.com/watch?v=5n0OjLsN2jI |

|

企業提携など |

なし |

応援コメント寄稿 |