FPSの歴史を決定づけた「Half-Life」シリーズ。待望の最新作「Half-Life: Alyx」(以下、「Alyx」)がVRだと聞いた時から、筆者はこれまでのシリーズが徹底していた体験を引き継いだものになると想像していました。

シリーズが徹底していた体験とはなんでしょうか? それはプレイヤーが、その世界の中に入り込んでいると実感させ続けることです。一人称視点が特徴であるFPSでは当たり前に思えるかもしれませんが、実のところ、これを徹底できたタイトルはわずかでした。

イベントシーンになればレターボックスによって区切られたムービーに切り替わったり、NPCとの会話になれば主人公が3人称視点になったり、プレイヤーの視点が一人称から切り替わることがほとんど。「Half-Life」の優れた点は、ゲームのリズムを崩さないようにしながら、イベントシーンからステージの移動に至るまで一人称視点を徹底し、プレイヤーがその世界の中に入り込む実感を与え続けたことでした。

そしてVRとは、まさしくプレイヤーが作品世界の中に入り込むメディアとして突出したものです。「Half-Life」の新作がVRを選んだことは、一見スピンオフならではの実験かと思われましたが、シリーズが提供するゲーム体験の美意識からして、当然の帰結だったと言えるでしょう。

Half-Lifeのコンセプトの前進であるVR

その美意識は、実際にゲームを開始した瞬間から発揮されます。VRヘッドセットを被り、初めに目にしたのはベランダでした。「Half-Life 2」を象徴する都市、City17で建設途中のタワーを見渡すせる場所です。身の回りにはビンやラジオがあり、ひと通り触れてみます。

その瞬間、作品世界がしっかりと存在している実感がありました。ベランダに手を添えれば手すりを握れますし、ビンは様々な持ち方ができます。ラジオのチューニングも変えられたり、細やかな手触りを感じられることから、ゲームの世界へ深く介入する手応えがあります。かごやバケツを頭に被ったりもできますから、現実世界に近い行為がほぼ許されている感動があるのです。

これは20年以上前、「シェンムー」という作品がリリースされたときに似ています。単に主人公の部屋のタンスを開けたりできるだけなのですが、フィクションであるゲームの世界をリアルに感じられたことに近い感動と言えるでしょう。

この時点で、本作がシリーズにとって “世界の中へ入り込む”体験をひとつ推し進めたものだとわかります。「Half-Life」では初めから終わりまで、カットシーンもシーンのスキップもなく一人称を通しました。「Half-Life2」では物理演算を導入し、現実に近い法則を持つ世界と理解させました。「Alyx」では「ビンを握れる」という実感ひとつで、もう一つの世界を体験させることを前進させたといえるでしょう。

“世界の中へ入り込む”体験は、握力も感知するVALVE INDEX コントローラーによる操作も大きいです。VR中に表示される手のひらは、プレイヤーの握り方に合わせて変わるため、作品世界へ入り込むことを手助けしています。ただ握り方の感知は最高クラスの技術力であるValveであっても少々難しいようで、よく不思議なハンドサインのようになってしまったのですが。

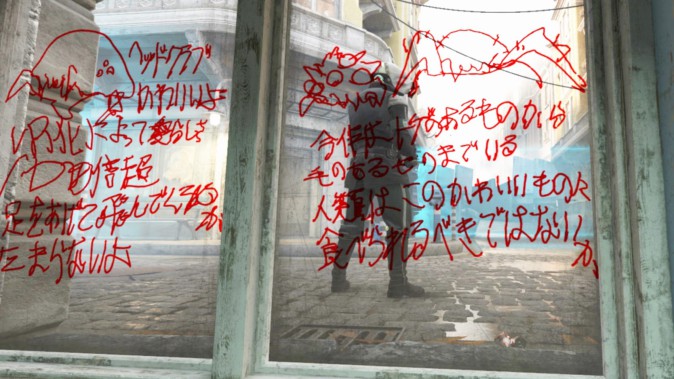

ここまで世界の中へ入り込み、独自の体験ができるとあればいろいろ試したくなりますよね。そのひとつにゲーム内でペンを持って、窓に書くことがあります。たとえばMogura VRの姉妹サイト・もぐらゲームスのマスコットキャラを記憶スケッチで落書きできるなど、ゲーム世界への介入度はここまで高いのか、と思わされました。(窓にはあらかじめメモも残しておくことで、プレイヤーに「ペンで窓に何か書けますよ」と示唆しておく誘導の上手さも光ります。)

広大でありながら迷いにくいレベルデザイン

シリーズのファンならば、久しぶりに戻ってきたCity17の様子をしばらく眺めてしまうでしょう。あらためてこの都市がある種、現代的なコンセプトで設計されていたことを思い知らされます。

「Half-Life2」が10数年前にリリースされた当初から、City17は独自の印象を確立していました。伝統的な東ヨーロッパの街並みに、超現実的なモニュメントやメカニックが上書きされる設計はいま観なおすと、懐かしいというよりむしろ現代的な印象を与えるのです。

VRやARといったテクノロジーは、現実に別の世界観を上書きすることでもあります。「Half-Life」シリーズは古くから現実的なデザインに、別の世界観を重ねる設計に優れており、今回はVRというメディアも合わせ、その系譜を生かされているでしょう。

さらに街を歩いてみると、複雑に見えるがとてもスムーズに進めることに驚きます。VRとして遊びやすくするよう、「風景やオブジェクトに触れる実感を高めつつ、あまり広い距離を移動させないようにし、ほぼ1本道で迷わせないようにする」というレベルデザイン(※)を実現しているのです。

(※レベルデザイン プレイヤーに特定のゲームプレイや体験をしてもらうための空間設計やステージ設計のこと。敵と銃撃戦をするゲームプレイに促す設計をしたり、または物を探したりするゲームプレイを促す空間づくりのほか、風景を楽しませる体験まで含まれる)

筆者はVRプラットフォーマーのSTYLYさんでも「迷わないVR空間の作り方」の連載をしていますが、この「迷わせない」という観点からもプレイアビリティの高いレベルデザインを徹底していると言えます。一般のFPSと比較して、プレイヤーが自由移動できる範囲を狭くすることで移動を苦痛に感じさせない範囲に押さえています。

かといって一本道を漠然と進むわけではなく、要所で行き止まりやパズルがあり、「次にどこへ進めばいいのか?」と考えさせられるのも「Half-Life」らしいと言えるでしょう。

都市の探索や鑑賞から、徐々に銃撃戦へと集中していくゲームの進行も上手い設計です。最初はVRらしい細かいオブジェクトの作りこみに感心させながら、ゆっくりとFPSらしいゲームプレイへと移行させていく構成はさすがです。

銃撃戦のディテールもよくできています。最初はゆっくりと襲い掛かるゾンビを相手に狙いを付ける練習をしながら、徐々に敵は兵士のように手ごわくなり、柱にカバーしながらの銃撃戦へと変遷してゆきます。

銃撃の手触りはまさにVRならではです。ハンドガンはしっかり照門に合わせて狙わないと近距離でも当たりませんし、リロードもワンボタンで出来ず、銃に弾を込めなおした後、ひとつアクションを挟むことで完了します。一見煩わしさがありますが、慣れていけばカッコよくリロードを挟み、敵を一掃できるようになります。

グラビティグローブに見られる、VRゲームならではの妥協点

さて「Half-Life」シリーズならではの新アイテムとしてグラビティグローブが挙げられます。手に取りたいオブジェクトを見つめ、モーションコントローラーのトリガーを引き、手で引き寄せる動きをするとこちらへ飛んでくるのです。これはサイコキネシスを使うような手触りもありますし、シリーズで言えば「Half-Life2」で物理演算を生かした武器・グラビティガンを思わせるでしょう。

ただグラビティグローブは「Half-Life2」のグラビティガンと比べ、あくまでVRでFPSを遊ぶわずらわしさを省いたものではないか、と思います。むやみに身体を動かさず、遠くにあるアイテムを取りやすくするためのデザインではないでしょうか。

「Alyx」も最初こそ立ってプレイし、実際にしゃがんだりして遊ぶ体感ゲーム寄りのプレイでしたが、段々と椅子に座って遊ぶコンソール的なプレイへと変わっていきました。ゲーム全体が「目新しい体感ゲーム的な設計→FPSらしいゲームプレイになる設計」に移行するようにできており、床に落ちたものをいちいちしゃがんで取るのは煩わしくなるんです。そこでグラビティグローブはプレイアビリティを上げつつ、「Half-Life」らしい世界観を感じさせる解決方法のように思えました。

「Alyx」をプレイして痛感するのは、Valveがリアリティをビデオゲームに落とし込む妥協点を決める名手ということです。まともにリアルさをゲームに落とし込むと、絶対にどこかでプレイアビリティとぶつかりますから。先行作品に見られるようなVRならではリアルな手触りの良さと、それがどこまで生かせるかの限界を自覚したうえで、これまでのFPSを作ってきた経験を生かしていると言えるでしょう。

リアルな体感とVRならではのプレイアビリティの両立がよく出たのは移動方法です。左スティックによる自由移動とワープ位置を指定するポイント移動のふたつを用意しており、これもプレイヤーが「作品世界の体感」が「プレイアビリティ優先」を選べるように配慮したデザインだと思います。

個性を持つ主人公 “アリックス・バンス”という失敗

総じて「Alyx」はFPSのゲームデザインと、VRゲームにありがちなプレイアビリティの問題点をフォローすることで、非常に安定感のあるゲームプレイを生み出しているといえます。しかし、どうしても看過できないポイントがありました。主人公アリックスです。

VRは「リアルなゲームの世界に入り込んでいるかのようだ」という古典的な感動をもたらす一方、「第3者のキャラクターを持つ主人公が勝手に喋るのはおかしいのではないか」という古典的な問題をももたらしました。

アリックスのキャラクターが悪いということではなく、シリーズのコンセプトを考えるに第3者の主人公を操作することがVRに適していないと思うからです。やはりプレイヤーである、あなた自身が作品世界に入り込むことが重要ではないのでしょうか?

実際にイベントシーンに入ったとたん、ここまでの細やかなディテールや流麗なレベルデザインと比べて、何年も前のFPSのように感じてしまうのです。他の登場人物が喋っている間に関与できることはあまりなく、イベントが終わるのを待つ感じは 「Half-Life2」までは1人称視点のままイベントになるのは新鮮でしたが、VRではそれ以上を望んでしまうのです。

筆者はペンで「私はアリックスじゃない」とガラスに書き残しました。深い抗議です。もちろん窓の向こうを歩く人々は誰も観てはいませんでした。VRのビデオゲームは通常のゲームよりも強いリアリティで作られているものです。それだけにイベントシーンでほとんど反応のない登場人物は、技術的に難しいことはわかっているとはいえ淡泊すぎました。

「Half-Life:Alyx」の成功には、これまでのシリーズが培ったFPSのデザインと、現在までのVRタイトルが配慮しきれていない部分をフォローした堅実さが大きいです。しかしVRにおける物語表現をどうするか、といった難しい部分には触れていません。

それは全く正しいゲームデザインです。しかし、VRで違和感を残している頚木でもあります。これまでのシリーズもゴードン・フリーマン博士という主人公が設定されていたものの、喋らないという古典的は手法ながら、かなりの部分をプレイヤー=主人公を実現していました。しかしアリックスは雄弁に喋る女性で、プレイヤーの感情とはかけ離れた発言が多いのです。

そしていかにしてヘッドクラブを愛するようになったか

ではプレイヤーとしての筆者がずっと何を考えていたかと言うと、「シリーズのザコキャラ、ヘッドクラブがVRになってさらに可愛くなっている」でした。

ヘッドクラブは初代から不気味な敵として登場してきました。ヘルメットのように人間の頭に憑りつき、捕食し、ゾンビにしてしまう気持ち悪さが印象深いでしょう。しかしそのフォルムや仕草になんとも言えない可愛さが垣間見えるキャラクターでもあり、英語圏のDeviant Artを見ても、可愛さを見出しているファンアートがいくつか見つかるのがわかるでしょう。筆者も大変そう感じています。

今年放映された平尾アウリさんの漫画を原作としたTVアニメ「推しが武道館に武道館にいってくれたら死ぬ」では、主人公のアイドルオタクがマイナーなアイドルに対して握手のわずかな時間に愛を告げるシーンがあります。それに乗っ取るならば筆者は「ヘッドクラブちゃんの丸みが好き前足を掲げて歩いてくるのが好き銃殺したときギョロロという声が好きわたしはヘッドクラブちゃんにずっと捕食されたいし銃殺できることも幸せヘッドクラブちゃんが存在してくれることが幸せ別世界から来てくれたことが幸せで大好きヘッドクラブちゃん大好きだよ!」というほど思い入れがあります。

(上述のシーンは動画の0:22から)

しかしアリックスがそんな狂人なわけはなく、ヘッドクラブに襲われても「大好き!」と返さず、気持ち悪そうにしているのです。筆者はヘッドクラブが好きすぎて望んで捕食されて5回くらいゲームオーバーになりましたが、プレイヤーと主人公の同一性が壊れていることを感じずにはいられず、新しい物語体験という観点では上手く行っていないと思います。

私はアリックス・バンスではない。あの世界の中で自分の意志や欲望が反映されることはない。街の人々に向かって、プレイヤーである自分の思いを描き続け、告発を続けたとしても反応が返ってこないです。ヘッドクラブは今回はトゲ付きの種類も登場したり、バリエーションがあるため、街のみんなも戦いなんてやめて推しヘッドクラブを見つけることにすれば平和になるんじゃないかとプレゼンを描き続けていました。だが誰も見向きもしません。

(窓にかいた文・左から「ヘッドクラブかわいいよ/VR化によって愛らしさ100倍超/前足を掲げて飛んでくるのがたまらないよ/今作はトゲのあるものから毛のあるものまでいる/人類はこのかわいいものに食べられるべきではないか」)

しかし筆者はいちプレイヤーとして、作品世界の人々ではなく現実の人々、つまりこのレビューを読む皆さまに対してここまでの窓に描いたことが伝わればいいのです。アリックスであるという部分を外せば、本作はプレイヤーのアイディア次第で多くの面白さを見せ、豊かなゲームプレイを見せてくれます。あるプレイヤーはVRのピアノを極めようとしますし、また別のプレイヤーはビンとヘッドクラブを使って、ボウリングをしたりします。……ん? 何をしているんだそのプレイヤーは! 生命の冒涜だ!

とはいえ第三者のキャラクターが主人公であっても、筆者が自己同一性を持てるケースがあります。そう、「Half-Life2」にて、ヘッドクラブをペットに飼っているクライナ―博士です。

(ファンの制作したクライナー博士とラマ―のアニメ。次回作があれば彼らが主人公だ)

彼のペットである、牙を抜いたヘッドクラブ・ラマ―と一緒にパズルを解きながら進んでいくVRなどどうでしょうか? ラマーの頭をなでなでするとすごく喜んでくれるVRなどどうでしょうか? Valveが「Half-Life」シリーズで次に何を作るかは決まりましたね。「Half-Life:Dr. Kleiner」です。待ってろ! ラマー! では、これから筆者はヘッドクラブの権利を守るためにヘッドクラブボウリングを考えたプレイヤーへ抗議へ向かいます。

(了)