2018年2月16日、東京・渋谷ヒカリエにてMogura VR主催のイベント、「日本は後れているのか? VR映像プロデューサーが見た海外の映像系VR サンダンス映画祭報告会」が開催されました。サンダンス映画祭は、毎年1月に行われる世界最大級のインディペンデント系映画祭です。今年はVR作品『Spheres』が1億円以上の価格で落札されるなど、注目を集めました。

今回のイベントでは株式会社eje VR推進部執行役員を務める待場勝利氏、そしてファシリテーターとしてMogura VR編集長である久保田瞬も登壇。「VR映像におけるストーリーテリング」を軸に、海外のVR映画の現状報告や分析を行いました。

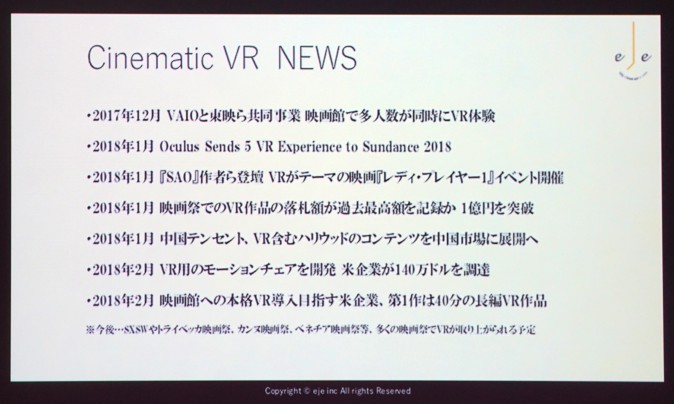

最近の注目すべきシネマティックVRのニュース

待場氏はまず、ここ最近の注目すべきニュースとして以下をあげました。

まず、VAIOと東映らの共同事業。東映が映画館のスクリーンを作り変え、VRを体験する場所を作った、というものです。こうした場所はライト層の体験する場所となるため、ここで初めてVRを体験する人が増えてくるのではないかとのこと。ここで「VRと映画という組み合わせは難しいのではないか」という話になってしまう可能性も考えられるため、今後の業界動向を占うという意味では注目したいポイントです。

待場氏は最も大きなニュースとして、サンダンス映画祭で1億円のコンテンツが落札されたことを挙げています。「 VR映像に日々取り組んでいる方にとっては、勇気となるようなニュースではないでしょうか。こういった作品が日本からも出てきてほしいと感じています」とのこと。大規模な映像の祭典であるサウス・バイ・サウスウエスト(SXSW)やカンヌ国際映画祭などでも、VRを一つのメディアと捉え、これから新しい映像表現をしていくのかを色々と模索している段階にあります。待場氏は「2018年は日本も海外も、VRと映画という分野が少しずつ盛り上がりを見せてくるのではないかと感じている」と語りました。

先進技術表現でストーリーテリングを模索する「New Frontier」

サンダンス映画祭では従来のフィルムだけでなく、「最新テクノロジーを使った表現で、どのように物語を紡いでいくか」ということが大きく取り上げられるようになってきています。VRは、「New Frontier」というカテゴリに属しているのですが、その中でもAIやインタラクティブものを扱うのが「New Frontier at the ray」、360度映画を中心に展示を行なっているのが「THE BOX at the ray」です。

THE BOX at the ray では体験が終わると、そのコンテンツを制作したクリエイターが目の前に座っていて、どういったところが自分にとって良いところなのか等を説明されます。日本では少ないのですが、クリエイターと直接、濃密にディスカッションができるというところが魅力です。New Frontier at the rayでは9つの作品がブースに分かれており、それぞれがマルチプレイやハプティクス、ARなどの様々先端表現に取り組んでいます。

サンダンス映画祭で注目すべきコンテンツ

Eyes in the red wind

もともとハリウッド映画を制作していた監督が霊媒師や殺された男を題材に撮影したもの。セリフが無いサイレントVR映画です。ワンショットでゆっくりとした動きが特徴で、360度カメラの「Nokia OZO」とレールを使って撮影しています。待場氏は「ここまで緊迫感のあるストーリーの作品をお隣の韓国にやられてしまったのは正直悔しい。その映画の中に入った感覚でストーリーを見られたので、よく考えられた作品だと感じました」とコメントしました。

Wolves in the Walls

Oculus Story Studioに所属していたメンバーで設立されたFable Studio制作。原作は、イギリス出身の自動作家Neil Gaimannの『The Wolves in the Walls』です。8歳のルーシーが、オオカミが家の壁に住んでいると言うのですが、誰も彼女の言う事を信じる人はいません。彼女が私たちの映像世界を案内してくれる案内役となり、ポラロイドカメラを渡され、狼を探すために写真を撮っていきます。一人称体験なのですが、VR映像を見る上での案内役が用意されているため、見回すポイントやその空間の説明がきちんと行われている印象だったとのこと。

Dispatch

こちらは先ほど紹介されたクリス・ミルク氏の制作会社Here Be Dragonsによる制作。「会場のどこにいても噂を聞くような評判だった」と、待場氏。緊急連絡が入った時に、通信で指示を出していく役割であるDispatch(警察の通信指令係)をテーマにした作品です。本編は4話に分かれており、4つの事件をそれぞれで追っていきます。VR作品ではしばしば「360度全方向、色々なものが見えすぎてしまう」という問題がよく発生し、ともすればスタッフや撮影用の照明など、見えなくて良いところ、没入感を削いでしまう要素まで見えてしまいます。『Dispatch』では上記の映像のように、グラフィック表現を最小限に削る事によって、この見えすぎるVR空間をよく考えた設計となっています。

「こういった海外のVR映画を日本人が見るためには、ローカライズが重要。ライトユーザーには確実に必要になってくると思います。VRを広げるために優秀な作品をきちんと伝えていくことが肝心だと考えています」と、待場氏は海外作品のローカライズの必要性を指摘。今回サンダンス映画祭に参加した感想としては、「中国や韓国の作品はあったのですが、日本の作品が一つも無かった事が残念でした」とコメントしていました。

待場氏は今回の報告会の締めくくりに「日本におけるVR映像制作は、まだ予算も少なく、コンテンツビジネスができるような状況ではありません。しかし、日本人が独自に持っている感性や技術を活かして海外で勝負していけるような土俵を作っていきたい」と語りました。

前編はこちら