2018年2月16日、東京・渋谷ヒカリエにてMogura VR主催のイベント、「日本は後れているのか? VR映像プロデューサーが見た海外の映像系VR サンダンス映画祭報告会」が開催されました。サンダンス映画祭は、毎年1月に行われる世界最大級のインディペンデント系映画祭です。今年はVR作品『Spheres』が1億円以上の価格で落札されるなど、注目を集めました。

今回のイベントでは株式会社eje VR推進部執行役員を務める待場勝利氏、そしてファシリテーターとしてMogura VR編集長である久保田瞬も登壇。「VR映像におけるストーリーテリング」を軸に、海外のVR映画の現状報告や分析を行いました。

登壇者紹介

待場勝利氏

株式会社eje、VR推進部執行役員。大学を卒業後、アメリカで映画製作を学ぶ。TVディレクター、20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパンで日本語版プロデューサー、サムスン電子ジャパンではGear VRを担当。2016年から株式会社ejeでVRのコンテンツに関わる。数々のVR Projectを担当し、ejeではVR CRUISEとVR THEATERの運営にも携わっている。

映像系VR作品のこれまでの流れのおさらい

イベントがスタートすると、まずファシリテーターである久保田から「映像系VR」についての解説がありました。まず映像系 VR という非常に曖昧な言葉について。いわゆる映画など、特にゲームをする訳ではなく色々なストーリーから何らかのインスピレーションを得るといった体験内容は「Cinematic VR(映像系VR・シネマティックVR)」と表現されることが多いです。

日本では取り組んでいる会社がまだ少ないのですが、海外ではシネマティックVRの分野が非常に活発に動いています。有名なカンヌ映画祭やエミー賞といったところでも、シネマティックVRが多く登場・受賞・ノミネートされる状況となっており、VRを利用した映像作品への注目度は年々高まり続けています。

初期のシネマティックVR作品

SightLine: The Chair

「シネマティックVRを体験してもらう時、体験者はどの方向を見るのか分からないものの、それでも物語を伝えるとはどういうことか」、という問題は、未だに世界中のクリエイターが答えを見つけられないまま、試行錯誤を続けている段階です。シネマティックVR が最初に出て来たのは、Oculus Rift DK1が世の中に出て来た2013年のこと。

このデバイスを使って、何かストーリーを伝えられるのではないかと考えるクリエイターが現れはじめました。この時期につくられたCG作品が『SightLine: The chair』です。初期のVR作品ゆえか、部屋を歩き回ったり、手を動かして何かに触れるといったインタラクティブな要素は一切ありません。しかし、頭・視界を動かし「ここはどういった世界なんだろう?」と景色を眺めているうちに、周りの世界が変わっていきます。ある意味原始的な映像体験ですが、VRヘッドセットの特徴をよく理解した作品となっています。

実写系シネマティックVR作品

クリス・ミルク

すでに数名のクリエイターがシネマティックVRというジャンルに登場し、世界的にも評価を得ています。その一人が、クリス・ミルクです。かつて360度映像スタジオとしては有名だったVRSEの社名をWithinに変更して再出発、シネマティックVRの配信プラットフォームを運営する企業となります。その後、様々な分野の第一線で活躍する人物がプレゼンテーションを行うカンファレンス『TED』に2年連続で登壇。参加者約1,200人全員にダンボール製のVRヘッドセットを配布して、その場でVR体験をしてもらいながら公演を行うなどの試みも行なっています。

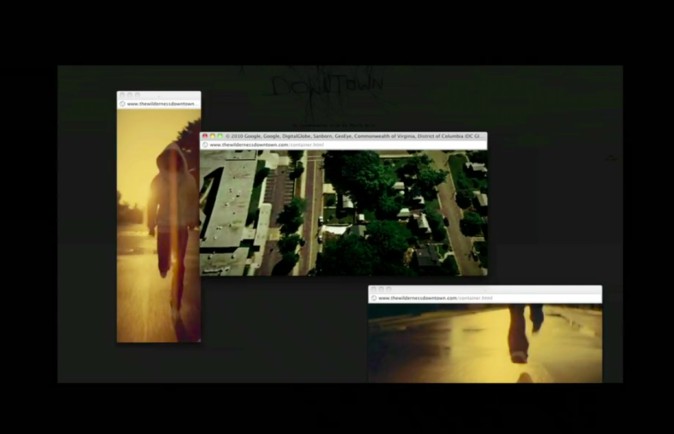

彼が一番最初に制作したのは『the wilderness downtown』上のTEDの映像では3分ごろから視聴できます。最初に自分が育った場所を入力すると、以下の画像のように小さなウィンドウがいくつも立ち上がります。10代の少年が通りを走っていくのですが、GoogleストリートビューとGoogleマップの画像を見ると、その場所が自分=視聴者の育ったあたりだと認識できます。映像は最後に一件の家の前で立ち止まるのですが、そこは「自分の家の前」だと分かります。

これには、これまで長方形の画面でつくってきたものよりもはるかに深い感情的な反応が返ってきたとのこと。クリス氏は「私たちの生活の一部を拾い上げてストーリーに当てはめたことになる。」と語り、「今回は一部だけだったけれど、どうすれば相手をまるごと組み込めるだろう?」と続けました。彼は『極め付けの感情移入マシーンをつくる』という試みをテーマに見た人の価値観や行動に影響を与えるような、極めて感情を強く刺激するようなVR作品を目標に様々な作品を世に送り出しています。2016年には、政治家や世界的大企業のCEOなど、全世界の要人2,000名以上が参加する世界経済フォーラム(通称:ダボス会議)にて、中東で暮らす12歳の少女の生活をVRで体験する、という内容の作品を公開しています。

2017年末に出されたコンテンツでは、ライトフィールドキャプチャ技術で知られるLytro社と提携し、初のコラボレーション作品『ハレルヤ』を公開。同技術を使って、動き回れる360度動画という次世代コンテンツにも挑戦しています。

Felix & Paul Studios

次に紹介されたのは、実写360度撮影スタジオのFelix & Paul Studios。世界的なエンターテインメント・パフォーマンス集団である「シルク・ドゥ・ソレイユ」の舞台を360度で鑑賞できる映像作品を撮影・作成しています。舞台『Zarkana』の360度動画を2015年に発表しており、この動画は映像関係者に「VRで一番良いコンテンツは何か?」と尋ねると未だに名前が出てくるほどよくできているとのこと。同スタジオは引き続きシルク・ドゥ・ソレイユのコンテンツを制作しており、毎回違った切り口での撮影に挑んでいますが、非常にクオリティが高いです。

また、クリントン大統領が出演する「Inside Impact: East Africa(2015年)」では、東アフリカの貧困層の人々の支援に関する360度映像制作を行っています。

他にもバラク・オバマ元大統領がヨセミテ国立公園を案内してくれたり、ホワイトハウスの中を案内してアメリカ大統領の歴史を語ってくれるコンテンツなど、撮影の際に組む相手がビッグネームであるところも特徴です。

Felix & Paul Studiosは長時間楽しめるVRコンテンツを目指した『Miyubi』を2017年に制作しています。『Miyubi』はVR作品としては非常に長い部類に入る40分もの映像体験。体験者は「日本からのおみやげのロボット」として家族に紹介されます。一家の中のリビングに置かれたロボットとなり、家族のあらゆるシーンを垣間見れます。久保田によると、「40分という長編作品ですが、意外と見れてしまう作品です。未チェックの方は是非ご体験いただければと」とのこと。

CG系シネマティックVR作品

Oculus Story Studio

VRを強く推進しているFacebook傘下のOculusは、VRにおいていかにストーリーテリングを行うか研究するための専門チームを持っていました。それがOculus Story Studioです。最初の作品は2015年に制作された『Lost』。ニューヨークで開催された映画イベント Tribeca Film Festival(FTT) にて出展展示を行い、これまでの映像世界に対し、VRではこういう事ができるんだ、と強くアピールする作品となっています。コスト度外視で制作されたため、かなりリッチな仕上がりとなっています。

本作は本体からはぐれてしまった巨大ロボットの「手」が、森の中をさまようというもの。最後、本体に合流するまでの5分程の作品です。巨大ロボットを題材としているので、見上げる体験や視線の誘導など、様々な部分に工夫がこらされています。

関連記事:映画の制作手法が通じないVRでの”体験”の制作。OculusがVRシネマ『Lost』の制作から学んだ5つの教訓。

『Lost』の次に同スタジオが制作したのが、ヘンリーというハリネズミを主人公にしたヒャラものCG映像『Henry』。テーマは「喜怒哀楽」、ヘンリーの誕生日を描いたものになります。パーティの楽しい場面から、急転直下で悲しくなる……感情の起伏が分かりやすく表現されているのですが、VR体験だと泣いてしまう人が多いほど。

先ほどのクリス・ミルクの言葉にもありましたが、視聴者の感情に働きかけているのが非常にわかりやすい作品です。この作品は強い感情移入を実現しているのですが、それと同時にVRの課題というものも浮き彫りにしています。本作では、視聴者=自分の存在感が全く感じられないのです。その場にあるカメラのようになってしまい、「結局自分は、この作品の世界の何だったのだろう?」という思いを抱いてしまいがちです。一方で映像としては非常によくできているため、第68回エミー賞において、Outstanding Original Interactive Program(オリジナル・インタラクティブ・プログラム部門を受賞しました。

こちらは、Oculus Rift向けの体験となりますが、今までの作品とは全く異なった作品『Dear Angelica』。ストーリーがペンを走らせていくように描かれて進みます。非常に意欲的なOculus Story Studioでしたが、残念ながら2017年5月に閉鎖が発表されました。当時のスタッフはその後、自分たちでスタジオを立ち上げるなど、様々な活動を行なっています。結果的に閉鎖されてしまったOculus Story Studioですが、VR映像作品におけるストーリーテリングの重要性や手法について、大きな功績を残していると言えそうです。

Baobab Studio

Baobab Studioは『マダガスカル』のディレクターらが設立したアニメーション専門スタジオです。資金調達が盛んで、2016年には20世紀FOXなどから2,500万ドルの調達に成功しています。同社の作品『INVASION!』はほぼ全てのプラットフォームで無料配信されており、宇宙船を見上げる表現やスケール感、視線誘導などのVRの特性をよく活かした作品です。

PENROSE STUDIOS

そして、他とは違った角度からシネマティックVRに挑戦しているのが、PENROSE STUDIOS。元Oculus Story Studioのメンバーがスピンアウトして立ち上げたスタジオです。一人称視点のVR体験ですが、目の前にシーンがジオラマのように広がってゆくような、特徴的な体験が可能です。

この『Allumette』はマッチ売りの少女をテーマとして作品で、ちょっと遠くから街の様子を見下ろすぐらいの感覚でストーリーが始まります。Playstation VR(プレイステーションVR・PSVR)、Oculus Rift、HTC Vive向けに配信されているため、自由に移動し、ストーリーを自分の好きな視点で楽しめる作品です。この作品で得た知見をさらにブラッシュアップして次の作品を作っているとのこと。

アカデミー賞を受賞したシネマティックVR作品

VR作品としては初めてのアカデミー賞を受賞した注目作『Carn y Arena』。メキシコの映画監督であるアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ氏の作品です。米国ーメキシコ間の国境を越えようとする不法移民を描いたもので、国境を警備する兵士やヘリコプターから逃れる移民集団に紛れ込んだかのような体験が可能です。映画系のVRは360度動画だと思いがちですが、こちらはバックパックPCを背負いながらHTC Viveを装着して体験するという、ハイエンド中のハイエンド。ロサンゼルス・カウンティ美術館にて展示が行われていました。

今回紹介した作品はいずれも世界で評価の高いシネマティックVR作品です。既に2作目、3作目に取り組む企業も多くありますが、実写系のFelix and Paul Studiosに関しては20から30作品の実写系シネマティックVRにて試行錯誤を重ねています。

こういった色々なスタジオが作ったものがお披露目されたのがサンダンス映画祭です。では、サンダンス映画祭に足を運んでみて、実際にどうだったのか。待場さんにバトンがパスされます。

後編はこちら