8月24日から3日間にわたって開催されたCEDEC2016ではVRに関するさまざまな講演が行われました。

筑波大学の教授であり、日本バーチャルリアリティ学会の会長でもある岩田洋夫氏は、「VR」のこれまで辿ってきた歴史、そして将来の方向性についての発表を行いました。なお、講義資料のスライドはCEDiLにて公開されています。

日本バーチャルリアリティ学会とは

日本バーチャルリアリティ学会(以下VR学会)の設立は1996年。今年2016年に20周年を迎えます。1990年代初頭の急速なVRブームを受けて学術団体が整備されました。活動として学会誌や論文誌の発刊、講演会やコンテストの開催、そしてVR技術者認定試験などを行っています。9月9月には「第21回日本バーチャルリアリティ学会大会」が開催予定です。

岩田氏は「VRという言葉が生まれたのは1989年で、平成と同じだけの歴史がある」と言います。本講演では、VR技術の発展とともに進化してきたHMD及びその他の感覚を提示する技術が紹介。最後に、アートという観点から、VRの進むべき方向性への考察がありました。

バーチャルリアリティとは

講演はまず、「バーチャルリアリティとは何か?」という話題から始まります。

バーチャルリアリティのバーチャルが仮想とか虚構あるいは擬似と訳されているようであるが、これらは明らかに誤りである。バーチャル (virtual) とは、(中略)つまり、「みかけや形は原物そのものではないが、本質的あるいは効果としては現実であり原物であること」であり、これはそのままバーチャルリアリティの定義を与える。(引用:VR学会公式ページ)

「VRとは、物理的には存在しないものを、感覚的には本物と同等の本質を感じさせる技術」と岩田氏。「バーチャル」は「仮想」ではなく、物理的存在の有無の違いであり、本質は等しい、と言います。日本語にはこれに相当する単語が無かったため、「バーチャルリアリティ」とカタカナで翻訳するしかなかったとのこと。

VRの歴史

1960年代

CGの生みの親であるアイバン・サザランドが、ブラウン管を使った最初のHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を開発しました。これは両眼で立体視を行う現代のHMDと、原理はまったく同じものです。

この装置は、頭の上に機械式の位置センサーが付いている、大掛かりなものでした。しかしこの後しばらく、HMDの研究は誰もやらない時代が続きました。

1980年代

現東京大学名誉教授である舘 暲氏が「テレイグジスタンス」というを概念を提唱したのが1980年代初頭の話です。

液晶が徐々に登場してきた時代。位置センサは未だに大掛かりなハードウェア仕掛けですが、ロボットについているステレオカメラの映像がHMDに映るという技術が誕生します。HMDを覗いている人は、自分の頭の動きがロボットと同期するため、あたかもロボットの場所に立っているいるかのような感覚を得られるというものです。

1980年代の後半に入ると、NASAが「Virtual Environment」という技術を開発します。手のトラッキングも行うことができ、光ファイバーのついた手袋で、指などの曲がる角度によって変化する光の量を計ることで、手の形を認識していました。

2015年~

そして2012年、クラウドファンディング「Kickstarter」にOculus Riftが登場します。

※編集部注 なお、同時期にソニーはPSVRの前身となる「Project Morpheus」を、ValveはHTC Viveの前身となるSteam Sightの開発を始めました。

HMDの形状や原理はNASAの「Virtual Environment」とほぼ同じであり、歴史が繰り返されているといえます。ただ、前時代と2000年代で決定的に違うのは、コンピュータ・そしてCGの性能です。1980年代には物理的に解決が困難だったCGの描画遅延も、コンピュータ技術の発展によって、徐々に解決可能な問題になってきました。

さらに21世紀にはスマートフォンが登場します。特別性の液晶パネルを用意しなくても、スマホの画面を分割すればこと足りる時代が来ます。スマホには加速度センサも入っていてトラッキングもできるため、VRにうってつけだったのです。

こうした技術の発展によって、VRはいよいよ実用レベルになってきました。

VRの歴史はほぼHMDの歴史ともいえる

VRはこの後どうなるのか

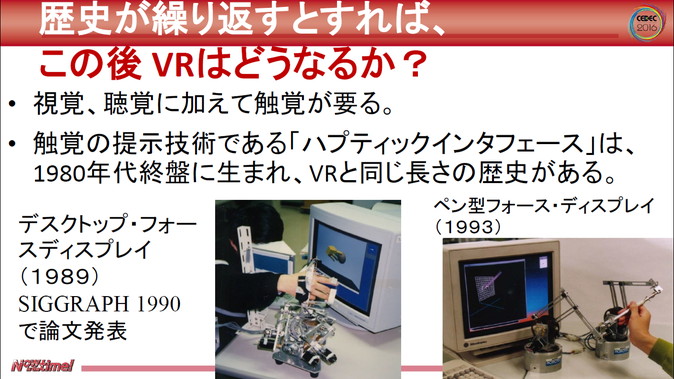

VRの歴史を大まかに見たところで、岩田氏は「もし、歴史は同じように繰り返すとしたら、現代のVR技術はこの後どのように発展していくか」という話に移ります。

先に「Oculus Riftは歴史的に1990年代後半のNASAの事例を繰り返しているように見える」と述べらたことから、その歴史を辿ります。岩田氏は1990年代のその後を「HMDからIPT(投影型没入ディスプレイ)へのシフト」と考察しています。IPTとは、例えば1990年代にイリノイ大学で開発されたドーム型ディスプレイ”CAVE”のように、壁面など、周りの空間をディスプレイとして映像を投影する技術です。「ヘッドマウント」(頭に装着)ではないディスプレイを用いたシステムです。

岩田氏は「HMDは脱着が煩雑であり、光軸(レンズの光軸の中心と眼球の中心)がぴったり合わないと最大性能がでない」とHMDの問題点を指摘します。現在のHMDは比較的解像度が低いため、光軸が多少ずれても気にならないが、これが4K・8Kディスプレイになった時、ディスプレイの性能をフルに出すには光軸の完全な一致が必要とのこと。さらに、HMDでは、体験できるのは一つの装置に対して一人だけです。

これらの問題点を解決するのがIPT。もし現在のVRHMDが1990年代と同じ歴史を辿るなら、このような投影型没入ディスプレイへと進化していく可能性はある、と言います。

視覚聴覚に加えて触覚が必要になる

触覚提示技術であるハプティクスインターフェースは、1980年代終盤に生まれ、VRと同じ長さの歴史があります。岩田氏は「VR技術の向上に伴って触覚を再現する技術の要求も起こるだろう」と述べています。

触覚再現に関するインターフェース

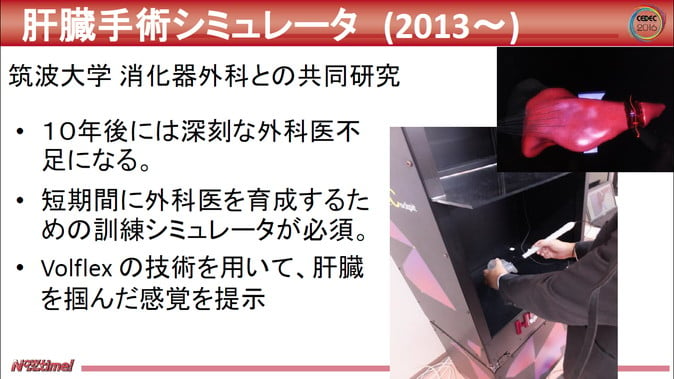

ここから岩田氏は、自身の関わった研究を中心に、触覚を再現することを目的として開発された様々なインターフェースを紹介していきました。

ハプティックインターフェースの製品化

「この頃、そしてこれらの後にもハプティック(触覚)インターフェースが多数登場するも、一般的には普及しているとは言えない」と岩田氏。

岩田氏は「触れるものは幻覚ではない」というデカルトの定義を引き合いに、視覚や聴覚には幻覚があるが、触覚には幻覚というものが一般に無く、それゆえにVRでの再現が難しいのだと指摘します。

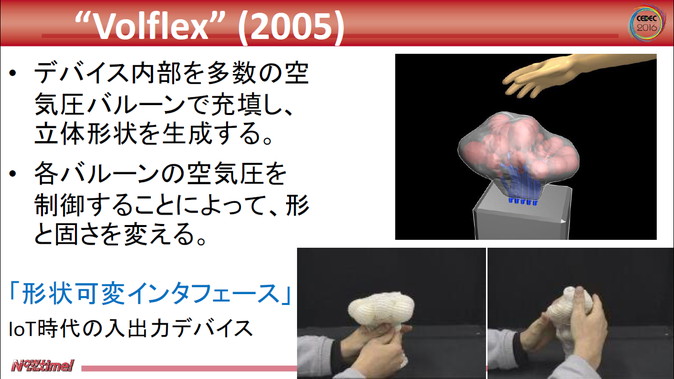

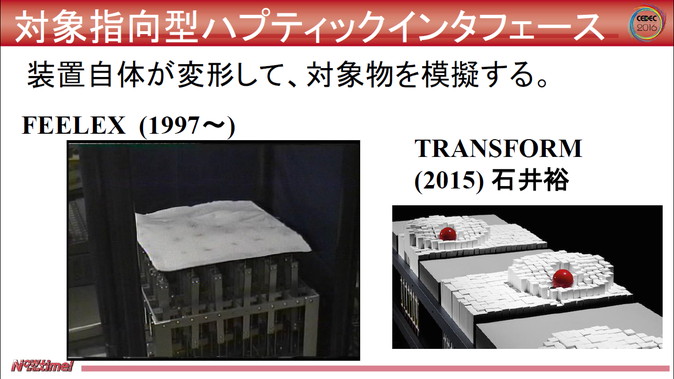

対象志向型ハプティックインターフェース

装置自体が対象物に変形するタイプのもの。例えば写真左の「FEELEX」は、白い部分が浮き上がり、古代生物である「アノマロカリス」の形を作ります。

手のひら全体で触れるので、以前の装置より「触った」という感じはするが、表現できる点の数に物理的な限界があり、上下のスケール表現、及び「裏側の表現」ができないという欠点があります。

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

ロコモーションインターフェース

VR内で歩くといえば、2015年に登場して話題になった「Virtius Omni」がありますが、それ以前にもほとんど同じ原理で、岩田氏の研究室では「Virtual Perambulator」というものを開発していました。これは滑るサンダルを履くことでどの方向に歩けるようにしたもの。

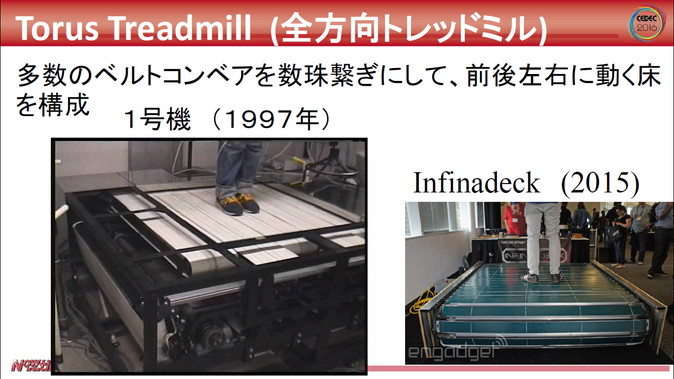

Torus Treadmill(全方向トレッドミル)

前後左右に動くベルトコンベアを使ったもの。これも同じような原理を使った「Infinadeck」は、2015年にクラウドファンディングに登場。

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]

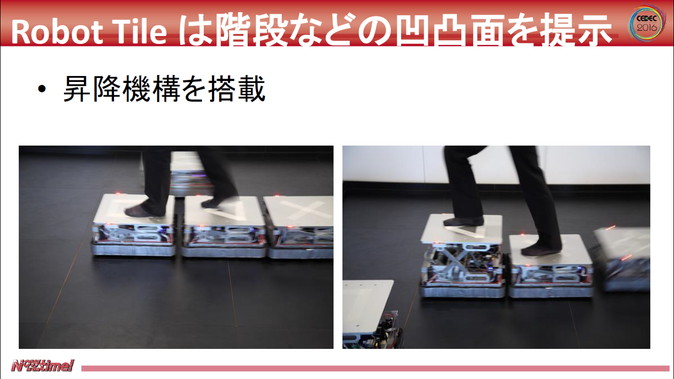

Robot Tile(2004~)

全方向に動くタイルを循環させて、歩行者の足元に動く床をつくり出すもの。歩きたい方向に床が移動してくれるという仕掛けです。上下の昇降機構を搭載しており、凹凸面も再現できますが、ロボットの速度はまだまだ遅い。

「デバイスアート」の提唱

岩田氏は2004年に、「メカトロ技術や素材技術を駆使し、テクノロジーの本質をアートにして良く表現様式」として、「デバイスアート」を提唱します。

これは、最新のインタラクティブ技術を社会に出す際、見せ方が良くなければ優れた技術も歴史に埋もれてしまうことから、アートを通じて技術を浸透させよう、という考えに基づいています。岩田氏は歴史的な事例として、グーテンベルクの活版技術を挙げています。数ある活版技術の中からグーテンベルクのものだけが歴史的に残ったのは、「フォントが美しく、聖書を扱うというコンテンツも良かったために、活版技術は広く受け入れられたのだろう」とのこと。

VRの技術も同様、「VRをどのような形で社会に見せていくか」というのは、VRの普及に際して非常に重要な問題であると言います。

デバイスアートの特徴

岩田氏が述べるデバイスアートの特徴は以下の3つです。

(1)デバイス自体がコンテンツ

(デバイスを使ってコンテンツを作るのではなく、デバイス自体がコンテンツである。)

(2)作品がプレイフル、商品化を通じて日常生活へ

(3)道具への美意識といった日本古来の文化との関連性

(3)について、例えば岩田氏の関わった「ロボットタイル」(触覚インターフェースの紹介で登場した、足場が移動して道を作ったり階段を作ったりする技術)では、それを見た人が「ロボットの様子が健気で良い」という感想を抱いたそうです。

実際そのような意図で開発されてはいないものの、人が見るとロボットが頑張っているように見える。このように、後から別の意味を加えることを「見たて」と言い、日本古来よりある文化の一つだと言います。

VRはどこへいくのか

岩田氏はVRはどこへいくのか、という問いに対する一つの結論として、”HMDの普及は「見る」ことから「体験する」ことへのシフトをもたらす”としています。

ここから、人体の形状・運動、生体反応、認知・記憶・判断への影響、社会的な集団行動などに対して、VR技術がどのような影響をもたらすのか。VRが生み出す新たな体験に関する科学の必要性も説いています。

VR元年でなにが変わったか

講演の最後に岩田氏は、「VR元年」でなにが変わったか、ということに対して「これまで企業レベルでしか行われていなかったことが一気に消費者へ広がった」と述べています。

VR学会は、かつてブームが起きた1990年代に、業務用のVRシステムを対象に人間への影響の調査・研究を行い、それとともにガイドラインの策定を行いました。「VR元年」となり、コンシューマー向けVRシステムが普及し始めている現代でも、この基本的な取り組みは変わらないと述べ講演を締めました。