終わりから始まる挑戦もある

10回に渡ってお送りしてきた「白井博士のVRおもしろ相談室」ですが、本業の大学での研究・開発、そして教育と、毎週のようにご機会いただく講演、Tokyo VR Startups第2期のメンター、加えて執筆中の書籍など「創る人を創る!」という活動をさらに充実させていくために、本連載は今回でいったんお休みする次第となりました。ちょっと残念ですが、これも新たな挑戦です。

最後のまとめとして、Mogura VRのテーマでもある「VRをあたりまえに」していくためには、今後業界として(あるいは日本として)どのような考え方や取り組みが必要となってくるのかについて、開発者さんや、これからのVRを楽しみにしている一般の方々向けに伝えていきたいと思います。

VRを「サステイナブル」にするために

異論は様々あるとは思いますが、最近のVRは控えめに見ても“バブル傾向”にあります。資金面では投資が投資を呼び、加速度的に増加している状況です。にもかかわらず、その資金を受けてプロダクトやサービスを生み出す側、つまり「つくり手」の増加は顕著ではない状況です。そもそも、モノづくり人材は加速度的には増えていきません。たとえば何か“素晴らしいVR体験”を体験した若者がそれに揺り動かされて「VRをつくりたい!」と思って大学や専門学校に入学してきたとしても、卒業するまで2~4年はかかります。また、そうして入学したすべての人がつくり手になるわけではないことも容易に想像がつくでしょう。

また、クラウドファンディングやインディゲーム文化が火付け役となった今回のVRブームの元々の立役者達に加えて、TGS2016で顕著になった大手ゲーム会社などが参入したことは、一消費者として見れば「主要なプレイヤーが出揃いつつある状況」で喜ばしいのですが、実際には、より品質の高いソフトコンテンツによるVRの一般化とも表現でき、つくり手の視点では「戦国時代への突入」といった状況ともとれます。こうした要素もまた、新しい「つくり手」の増加を阻害することもありえます。挑戦や、本質的な新しい体験が可能な「次世代VR」を作り出すようなつくり手が増加する要素は多くはないのです。

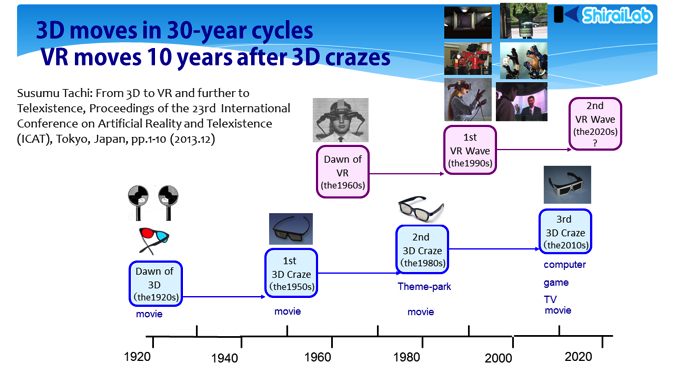

<30年毎に繰り返す3DとVRブーム:東京大学 名誉教授 舘 暲(たち すすむ)先生による>

<30年毎に繰り返す3DとVRブーム:東京大学 名誉教授 舘 暲(たち すすむ)先生による>

「いつまでも次世代VRが来ない」という状況は、長年VRとエンタテイメント業界を見てきた人間としては「昔見た光景」に近いとも言えます。VRの衝撃が投資を呼び、その後の「VRのあたりまえ化」の過程において、資金の過剰投入、人材不足、プロジェクトの肥大化、粗製濫造、やりっぱなしの粗雑な運営、などの問題が起こっていきます。拡大したVR業界全体が、作る側の資金の集中・人材の枯渇・大規模化と、そして体験者の「がっかり感」によって、次世代に進むどころか、本質的でないところでシュリンクしていってしまうのです。

そういった状況にしないために、まずはVRに対する世間の常識を「一過性のブーム」から「サステナブル(持続可能)」な状態に引き上げていく必要があります。産業全体としては「VRをメディアやプラットフォームとして安定させて経済を回す」ということですが、そのために 過去のバーチャルリアリティはどうして失敗したのか? を踏まえて、今後のVRについて深掘りしていきたいと思います。特に、コアな開発者だけでなく、「VRが大好きだ」「VRを楽しみたい」といった、体験者側の人々にも向けたお話です。

VRは次世代の写真メディア

一過性のブームから持続可能な状態に変わるためには、いままでよりも多くの人々に異なる需要で体験してもらう必要があります。体験していない人に「体験したい!」と感じさせる、つまり「Attract」(アトラクト)の要素について、いったい、どのような技術(テクニック)が必要なのでしょうか?メディア技術の観点から、特徴と改善手法を以下の3つにまとめてみました。

(1)VRはそもそも体験した人しかわからない

(2)HMDをかぶって「わあすごい」はそろそろ終わろう

(3)体験の伝え方を変えよう

この3つに共通するキーワードは「VRは次世代の写真メディア」です。

(1)VRはそもそも体験した人しかわからない

現在のVRは、「そもそも体験した人しかわからない」という技術的特徴が課題となることに目を向けましょう。「体験した人しかわからない」理由は、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)が現在のVR流行の中心にあることもありますが、自己中心体験のメディアであるということも大きな理由の一つです。自己中心の体験しか表現できないメディアを「体験中〜体験後」ではなく「体験前」の人々に対して「どう関心を持ってもらうか?」という点に注目し、手法を開発することが重要なのです。

まずは現在のVR業界が、実は狭いペルソナにおいて盛り上がっているのではないか?という批判的な視点をもつ習慣を身につけましょう。いわゆる「VR男子」だけで盛り上がっていないでしょうか?一眼レフのファインダーを覗いた時の感動は素晴らしい、そのカメラで撮る写真も最高、でも現在のVR=HMDの構図は、まるで一眼レフカメラのゴツさを厭わない、鉄道マニアのような狭いペルソナを対象としたものになっていないでしょうか?女子、ビジネスパーソン、金融業界のおじさん、おばあちゃん、小・中学生、といった「より幅広いペルソナ」に目を向けつつ、VR男子以外の彼らにも「新しい体験をよりあたりまえに体験してもらう」には、どのような導入が必要か?をイメージしてみましょう。「VR初体験」や「VR初購入」がどのようなパッケージによって導入されるのか?というファーストインパクトの設計です。

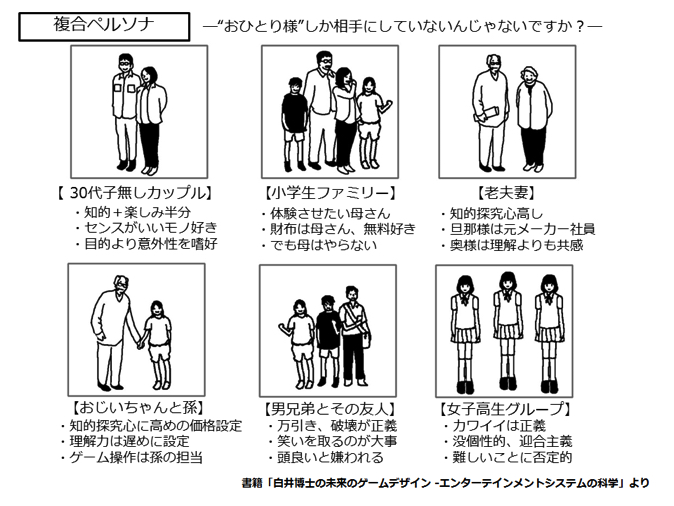

<白井博士が日本科学未来館などでウォッチしていた複合ペルソナの例>

<白井博士が日本科学未来館などでウォッチしていた複合ペルソナの例>

ここで「複合ペルソナ」という考え方を紹介しておきます。通常、情報デザインで「ペルソナ」というと、一人のユーザモデルを想定して、サービスやユーザインタフェース、エクスペリエンスをデザインしていくのですが、これを批判的に見て、いわゆる「おひとりさま」しか相手にしていないのではないか?という視点に立ちます。図は、日本科学未来館などのミュージアムで科学コミュニケーターをしていた白井博士がウォッチしてまとめた複合ペルソナの例です。

開発者さんは、これらの複合ペルソナそれぞれに対して、その新しいVR体験をそとからみたときに「やってみたい!」と思えるように設計されているかどうか、振り返ってみてください。例えば「小学生ファミリー」のような複合ペルソナです。やりたがるのは「子供たち」ですが、お金を出すのは「おとうさん」です。でも現在のHMDでは13歳未満の体験には難があります。一般的には『(Oculusベストプラクティスというドキュメントがあって)13歳未満は体験できないのです、すみません』と、オペレーターさんが説明するというマニュアルになっているかもしれませんが、おそらくその説明をした瞬間の印象は「ちぇっ、VRなんてつまらない」程度のフィードバックで、クレームにはならないでしょう、しかし、お金を出そうとした「おとうさん」と「無料が良かったお母さん」の間ではVRに対して今後にわたって良い印象を抱かないでしょう。せめてジェットコースターの身長制限スケール的な方法を使い、体験前にお断りしつつも成長途上の視覚への安全配慮が伝わるような設計やオペレーションがあっても良いのではないでしょうか。例えば子供の年齢を聞いて、眼間距離スケールをつかって測定することで、お断りしつつもデータを取ることができます。もちろん、家族が一緒に体験できるような複合ペルソナ設計、たとえばHMDの代わりにルーペ式、もしくは着脱自由なモバイルHMDの活用や、両眼2D表示で使用するような設計がなされているほうがより重要であり、特許のひとつも取れそうです。

(2)HMDをかぶって「わあすごい」はそろそろ終わろう

「HMDをかぶって口を半開きにして『わあすごい』」とは、Googleで「VR」を画像検索すると出てくるような、これのことです。便宜上これを「わあすごい写真」と呼びます。

先日開催された、東京ゲームショウ(TGS)2016でも「VRゲーム時代到来!総来場者数 歴代最多の27万1,224人を記録!」と報告されVRが注目されたことを印象付けましたが、このときのメインビジュアルもかわいらしいキャラクターがHMDらしきものを装着し口を開けています。

<HMDらしきものを装着し口を開けるTGS2016メインビジュアル>

<HMDらしきものを装着し口を開けるTGS2016メインビジュアル>

なお、このように個々のゲームの映像ではなく、体験者のペルソナとそのテレビの前の表情を表現することで、そのゲームの新しいエクスペリエンスを表現したビジュアルは、2006年の任天堂「Wii」(コードネームRevolution)のコンセプト動画が最初でした。HMDによるVRも、主観での映像表現だけでコンテンツやその体験を伝えるのは大変難しく、それを伝える技術そのものが重要なキーテクノロジーになりえます。具体的な例として、TGS2016ではPDトウキョウによる「CIRCLE of SAVIORS」はHTC Viveの各ブースでの体験者をグリーンバックに配置したリアルタイムクロマキー合成などは、体験したであろうモデルさんに「わあすごい写真」を撮影してもらう以外の方法で、非体験者に「やってみたい!」と思わせる技術といえるでしょう。

PDトウキョウ「CIRCLE of SAVIORS」

しかし、どうしてこのような「わあすごい写真」ではダメなのでしょうか?まず第一に、コンテンツや個々の体験の詳細よりも先にアトラクトとして「わあすごい写真」が氾濫していくことで、一般の消費者に「VR=HMD=わあすごい」が浸透していってしまうという危険性です。

写真メディアに例えましょう。広告写真を撮影する側としては、ありとあらゆる新しいVRやその体験を写真で伝える必要がある。しかしそれはVR未体験の人々に向けて「VRで伝えられるありとあらゆる世界」という「全部のせラーメン」のような写真を撮ることになります。もうちょっと色々そぎ落として「記号的に伝えなければ伝わらない」というバランス感覚が必要です。一方で「わあすごい写真」を撮り続ける人もいるでしょう。VRを「わあすごい」で記号化しつつ、モデルを女性などにすることでより幅広いペルソナにアプローチします。この取り組みも重要。しかし、ここから先はもう飽和状態です。あまり考えずに「わあすごい写真」をVRの宣伝材料に使い続けると、それは「撮影が楽なだけ」であって、「3D映画=わあすごい」とあまり変わらない印象を一般に広げている助力をしているに他なりません。ステレオタイプを増強しているだけで、なにもすごくない証拠の写真なのです。

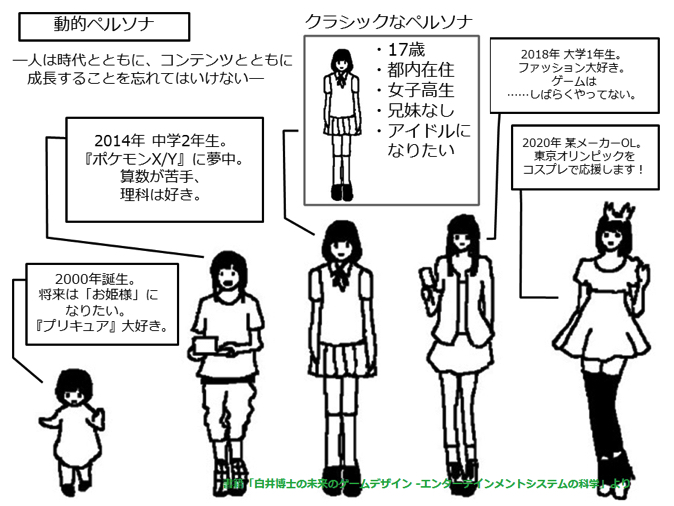

ここで、複合ペルソナに関係して、「動的ペルソナ」という考え方も紹介しておきます。

「人は時代とともにコンテンツとともに成長する」という考え方です。

<動的ペルソナ:人は時代とともに、コンテンツとともに成長する>

<動的ペルソナ:人は時代とともに、コンテンツとともに成長する>

この図は2013年11月に発行した書籍の挿絵として描かれたもので、ちょうど2000年に生まれた女子は、現在高校生です。17〜18歳にいったんゲームから遠のいています。

しかし、このような未来はこないかもしれません。なぜなら彼女の2016年には、アイドルでもVRでもなく「ポケモンGO」が登場してしまっています。「現実空間と地続きのARスマホゲームでアタリマエにポケモンマスターになれる2016年夏」を過ごした彼女は、2018年、2020年の考え方や消費行動といった成長に全く影響がないと言えないはずです。少なくとも流行が去れば「ポケモンGO?まだそんなのやってるの超ウケる」ぐらいのトークがされる可能性があります。一方で、ARとVRの間に「ポケモンがいる世界といない世界」ぐらいの溝もできてしまっています。「VR?あれだよね、スマホマスクかぶって口開けているアレ?汗臭そう」ぐらいのdisりを入れたトークはされる可能性すらあります。

多少大げさに感じるかもしれませんが、少なくとも、1990年代のVRバブル以降の「バーチャルリアリティ」はそういった冷たい時代を18年間過ごしてきました。それと同じになってはいけません。VRバブル拡大期に作ってしまった「VR=HMD=口半開き」という一般層への記号化は、流行が去ったあとには、「VRはエンタテイメントにも使える、でもあれは“お遊び”」といった世間のステレオタイプとして、逆に冷たい風となって押し寄せてくるかもしれないのです。無批判な「わあすごい写真」は今すぐやめて、もっと別の美学を探っていく必要があります。

(3)体験の伝え方を変えよう

ここで「ヘーゲルの美学講義」、Arts(≒芸術)の定義について紹介しておきます。

ヘーゲルによれば、美の分野は、(1)建築→(2)彫刻→(3)絵画→(4)音楽→(5)文学と発展していくそうです。たしかに、人類が洞窟や住居などを建築できなければ、そこで子供を増やすこともできませんし、子供の玩具として手に持つサイズの人形などの彫刻が先史時代の遺跡から発見されます。ラスコー洞窟の絵画は15,000年前に描かれていますし、太鼓などは古代の通信につかわれていたようです。歌や踊りはいつから楽しんできたのでしょうか。多くは口伝で伝わったことが推測できます。つまり文字、紙やペンといった記録メディアがなければ詩や文学は残すことすらできません。ここでやっとArtsは誰でも使える確実な記録メディアを得て、その表現者のライフタイムや場所を超えて会うことができない人たちにも何かを伝えることが可能になりました。

実はこの人類と美とメディアの歴史は、フランスではまだ哲学論争が続いており、その後(6)写真→(7)映画→(8)テレビ・ドラマなどの放送メディア→(9)マンガもしくは美食→第10芸術はビデオゲームとして論争が続けけられております。第11芸術はマルチメディア・デジタルアート、とのことなので、おそらく「第12芸術はVR」であるというディスカッションもあるかもしれません。

大事な視点は、その芸術が登場した歴史とその背景に、それより前のメディアが取り込まれているという点です。写真技術がなければ映画はつくれませんし、映画がなければテレビやドラマ、放送メディアを受容する商業や商業芸術も生まれなかったかもしれない。第10芸術であるゲームを作るには、世界も必要ですが、建築物もキャラクターも、テクスチャも、ストーリーも、音楽も、写真としての写実性、マンガ的なレイアウトや記号化、ゲーム雑誌による商業芸術化なども全て組み込まれているのです。

このような人類の美やメディアの歴史を考えると「一般の人々がVRのつくり手となる未来」は特にくる必要はないのですが、たとえば先に写真でのVR体験の伝え方について述べたように、「一般の人がVR以外のメディアでVRを伝える」という行為をより深く考えていくことで、そのメディアの重要性が変わってくる可能性は感じられないでしょうか。

今までの(1),(2)は自己中心体験で「わあすごい写真」を撮りすぎている、という視点でした。そこで(3)体験の伝え方を変えよう、という視点で改善手法をいくつか提案しておきます。

まず、作り手の「写真を撮る側」ですが(2)で挙げた通り、宣材に「わあすごい写真」はやめましょう。できるだけ以下の点に気を使って演出してみましょう。

・衣装と背景:伝えたい世界観や客層に共感されますか?

・体験者:なぜ美女や無精髭の青年を使う必要があるのですか?

・頬より下で演技:HMDを被っているので仕方ないのですが、実際に体験者がつぶやいてほしいセリフを実際に言っているような顔を作ってみましょう

・キャッチコピーには出落ち感より満足感:まずはお金を払ってくれそうなVR未体験者にターゲットを合わせましょう。その人たちが「出落ち感」を感じるような演出を避け「満足感」を噛み締められるような言語化を頑張りましょう。

例えば女性向けに「美男子が添い寝してくれるVR」があったとします。これを体験する女子は美しく自立した女性である必要はありません。「VRすごい!」ではなく「2次元の彼氏とごろにゃんしたい」と甘えたいのですから「甘えられる機能」を示すのではなく「甘えることによる満足感」を演出しましょう。

そもそも最近のよくできたエンタメVR作品を、初めてVRを体験するひとが体験しても「何が起こったのか咀嚼できない」という現象が起きます。その理由は、メディア自体が自己中心的な体験であるにもかかわらず「つくり手が初心者の気持ちで作ることは難しい」というVRならではの特性にあります(つくり手と初体験者のリテラシーの違いは、例えば「純文学とラノベの違い」、「白黒写真とカラー写真の違い」で例えればわかりやすいでしょうか)。

「咀嚼できないVR初体験者」はリテラシーは未知数ですが想像力は高いので「この体験をどう伝えようか?」という感想の言語化で、キャッチコピーは大きく寄与できます。具体的は「2次元の彼氏とごろにゃんできる」は最悪で、「2次元の彼氏とごろにゃんしたい貴女に」は普通すぎる。おそらく主観的に振り切った満足感を表現し「うああ、なんだこの喪女失神装置…もれそう…」ぐらいがちょうど良いのかもしれません。これが主観メディアの感想の言語化なのです。ついでに「※何がもれるのかは主観なので当店の保証の限りではありません」と楽しい但し書きを書いておくのも大事な配慮かもしれません。

以上が開発者向けの広告物の演出技術ですが、VR大好きなユーザーにも大事な行動規範があります。それは「良きフィードバックを返す」というお作法です。

例えばバンダイナムコ「VR ZONE Project i Can」はVRエンタテイメント研究施設という意味合いもあり、毎晩Twitterハッシュタグ「#VRZONE」でその日のお客さんの反応を回収してコミュニケーションをとっています。このような作り手の努力は今までのような家庭用ゲーム機の開発ではありえなかったことです。ゲーム開発者はマスターROMを納品したら、ゲームをプレイする人の反応を観察することはまず稀で、家電量販店の予約状況や雑誌やネットの反響でしか手に入れられない時代が長く続いていましたが、現在のVRはまだまだ人がオペレーションすることで成立しているメディアですから、逆に「何に感動しているか」は観察しやすい状況にあります。

一般の人、特に「VRの今後の発展に期待!」という読者さんは、高度に「我を忘れて楽しむ」というVR体験における美学を持ちましょう。Oculus創業者のパルマーラッキー氏の我を忘れてVRコンテンツを楽しむ姿のなんと楽しそうなこと!

VR ZONE コヤ所長によるパルマーラッキー氏訪問時のツイート

21世紀のVRブームを起爆させたOculus創業者パルマーラッキー大先生が遊びに来てくださいました\(^o^)/

感激に私が取り乱してしまいました!

脱出病棟で絶叫する氏はVRを心から愉しむ素晴らしい方でした! #VRZONE pic.twitter.com/eKIXuzbtis— コヤ所長 (@mayanmoyan) 2016年9月15日

パルマー氏が「脱出病棟Ω」を体験する様子

脱出病棟を全身で堪能されるパルマーラッキー氏でございますm(_ _)m #VRZONE pic.twitter.com/jVjwZk3zd6

— コヤ所長 (@mayanmoyan) 2016年9月15日

VRエンタテイメントを味わう上で、難しいことを考えてはいけません、「画質が…」とか「酔いが…」とか考えれば考えるほど、つまらない体験になり、作品本来のパフォーマンスを体験できず、ひいてはVR発展のブレーキになります。怖ければ怯え、硬直し、叫んでください。専門家で経験者ほど、全裸の等身大で直感体験すべきなのです。

これがVRの体験を伝える最大のテクニックであり、今後のパラダイムシフトの鍵です。

日本のVRが海を越えるには?その可能性と価値

VRがサステナビリティを得るために、日本のVRが海外に向けて展開・発信されるには何を頑張れば良いのでしょうか?実はここまで写真メディアを例に挙げてきたのは、偶然ではなく、この点についても深いディスカッションができるからです。

日本のカメラメーカーはかつて(現在も)、世界をリードする立場にいました。ニコン、キヤノン、リコー、ペンタックス、オリンパス、富士フィルム、コニカ、ミノルタ…ビデオカメラも含めると、ソニー、パナソニックなどなど。これらのカメラメーカーは最初から光学機器や写真材料を扱ってきた会社もありますが、カメラのおかげで巨大になった会社も多くあります。その後、事務機や家電に多角化していったので平成生まれには全く想像がつかない「お固い会社」と思われていると想像しますが、はたしてそれはこれらのメーカーの成長の本質でしょうか?

私は最近、全く逆ではないかと考えています。カメラなどの写真メディアには「写実映像メディア」という機能がある以外、ハードウェア自体には明確な目的なんて存在しないのです。運動会や結婚式、報道や、建築現場、そのような人々の楽しい営みや感動、衝撃的な事実や証拠などを記録して再生する装置だったから、多くの人に必要だったのです。

VRもそういうメディアになれるかもしれません。

言い方を変えれば、日本のクレイジーなものづくりが、世界を変えることだって、本当はやってきたし、やってこれたということです。以下、端的にヒントをまとめておきます。

(1)日本のマーケットは特殊であると知る

世界は日本をテストマーケティング市場として考えている。それに耐えたものは海外でも広く品質高く利用できると知られている、ということを知りましょう。日本人は海外からこのように思われているのだ、という意識を持っていることは重要です。皆さんが撮影してTwitterに流した「VR体験写真」が、VRの将来を変えることだってあるかもしれないのです。

(2)日本のマーケットの良い点・悪い点を知る

日本の消費者は特殊です。海外からは「日本は未来」と思われています。日本行きの飛行機に乗るときにはタイムマシンだと思って乗って来日しているのです。一方で、日本市場の閉鎖的で保守的でチョンマゲ的な文化も有名です。チョンマゲ的な意見は的を射ているかもしれないし、日本特有なのかもしれない。あるいは早すぎるかもしれない、

つまり新しい提案に対して「来るべき未来」なのか「こなかった未来」なのか「早すぎた未来」なのか、それとも「来ると思ってやってみたけど、こんな課題が明らかになった未来」なのか、日本特有のブレーキがかかったのか。いずれにしても「日本は特殊」なのですが、それらを良い点も悪い点も理解して、解説し、海外に向けて発信しておくことは重要と思います。現状あまり制御できているプレイヤーは多くはありません。しかし「PlayStation VR」や「ポケモンGO」はよく考えて動いています。

(3)早く海外で売ろう

良い意味でクレイジーな日本製品・サービスは多いのです。一方でシンガポールや香港は英語圏からの資本やタレントがたくさん集まっており、都市国家というサイズもあり、日本のライバルとしてよく成長しています。しかし、決定的な違いとして、日本のエンタメVR市場にあるような、「ファンタジーやイマジネーションに基づくVR世界」は世界ではまだまだ未成熟な市場です。「ポケモンGO」は日米横綱連合でスマホARの世界から世界を変えていますが、現実に存在しない感覚に訴える、ファンタジーVR、イマジネーションVR、エモーションVRはまだまだ地図の上にも現われていない分野であると言えます。

また、このようなエンタメVRはもっと他の分野に応用できます。具体的には医療、訓練、設計評価等の「産業用VR」と呼ばれる分野ですが、日本の開発者はこの分野を軽く見過ぎて失敗しています。ゲームの代わりに自動車産業の仕事をしましょう、という話ではありません。日本にはカメラメーカー以上に自動車メーカーという強い産業があるのですから、積極的に開発者どうしのコミュニケーションを取るべきなのです。具体的には、ゲームを作るためのゲームエンジンが、VRのエンジンとして現在のVRの大きな原動力を担っているのと同じように、モーションライドのアクチュエータ技術、VR酔い低減技術、UI/UX技術、体験者に優しい演出技術、触覚、特許、キャラクタービジネスなど、B2BもしくはD2D(Developer to Developer)技術がたくさんあるはずなのです。

これらのユーザーや評価者となるのは日本語圏内だけではありません。日本で醸成させて、どんどん世界の他言語に展開し、新興国や発展途上国で想像もしないような価値を生んでいくべき分野に、我々は生きているのです。

まとめ

以上の通り、このまま行くとまずい「VRのあたりまえ化」について、長々書かせていただきましたが、私がこのような達観した視点を得ることができたのも、写真メディアの出身で、20年以上にわたるVRエンタテイメントシステムの開発、そしてそれを一般に向けて展示し、ありとあらゆるメディアで発信していくという活動経験にほかなりません。

VR技術を世の中にアタッチしていく、という活動は、社会や世界が相手です。その構成要素はひとりひとりの体験者が、VR作品の体験時に頭の上に浮かべた「!」を開発者自身が観察して、対話することで「ねえねえ、なんでこれ、面白かったの?なんで?教えて!!」という姿勢を世界中に向かって行っていくということなのです。

つまり「いまのVRはオペレーターが最低1名必要で…」という発想がそもそもVR開発者的ではないのです。いずれはオペレータは1名以下になるでしょう。そのうち完全自動化し、体験料の回収やHMDの着脱や衛生・拭き掃除もふくめて、運用はもっとラクになるかもしれません。しかし、それこそが「VRのあたりまえ化」によって失っていく要素です。重力の束縛を脱して、より大きな軌道に乗るための使用済みロケット燃料のようなものです。

現在の世界のVRは「地上のリアリティ」を意味する言葉かもしれません。それと対比して、「宇宙のリアリティ」はAR技術と表現できるかもしれません。でも、人類は頭の中にもリアリティをたくさん生み出してきました。神や悪魔や天使といったファンタジー、そして数学や物理といった、存在しないけれどモデルや記号として存在できるリアリティ、さらに愛情や感情といった肉体や精神、メディアや想像力すべてをつかっても表現しきれないようなものまで、現在のVRは扱おうとしています。そしてこれらのリアリティには唯一解なんてありえないのです。

発信しましょう、さもなくば、凡化するしかありません。

さよならに代えて

以上で「白井博士のVRおもしろ相談室」はいったんの終了となります。今回、このような連載の機会をいただいたMogura VRさんに改めて感謝をしたいと思います。白井博士の「VR」と「おもしろ」を深める探求はこれからもどんどん続いていくと思います。

大学での人材育成、VRコンテンツの開発、多重化映像技術やおもしろさの研究、Tokyo VR Startupsのようなインキュベーション支援に講演や書籍やTwitter, Blogなどなど、ありとあらゆるメディアをつかって野に山に走り回って「おもしろいVR」を育て、「創る人を創る」を継続していきたいと思います。

そして国際学生VRコンテスト「IVRC」、フランス「Laval Virtual」へのご参加も、お待ちしています。日本とフランスのVRは、これまでの写真メディアや自動車産業、ゲーム産業などで共通点も多く、お互いの学ぶべき点や共有できる点が多くあります。

日本が日本語で孤立することのないよう、この原稿は日本語で書いて、挿絵は英語で描いてきました。引用や他の言語への翻訳はどんどんやってください。また世界中の読者からの感想もお待ちしております。

Virtually yours,

白井博士 こと 白井暁彦(Akihiko SHIRAI, Ph.D)

本連載の書籍化に関する情報はこちらに掲載される予定です

http://aki.shirai.as/vrio/