2018年3月30日に、東京・晴海のオートデスク株式会社にて、“「産業VR/AR発展の鍵は?」Microsoft/Autodesk/Unityの中の人が語るキーワード”と題された、特別企画セッションが開催されました。

このイベントは、建築・医療・教育といった3Dデータを活用する産業の発展に、VR/ARがどう寄与できるか? ということをエンジニア目線で語り合うトークイベントです。

タイトルにもあるとおり、当日はマイクロソフト、オートデスク、ユニティというVR/AR開発に携わるソフト/ハードウェアメーカー3社のキーマンが登壇し、最新情報のプレゼンテーションを行ったほか、各社間連携などをテーマとしたトークセッションも行われました。

このレポートでは、イベントの前半に行われた3社のプレゼンテーションの模様をお届けします。

後半はこちら

Windows 10はOS標準の機能として、Mixed Realityに対応している

最初に登壇したのは、日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリストの高橋忍氏です。

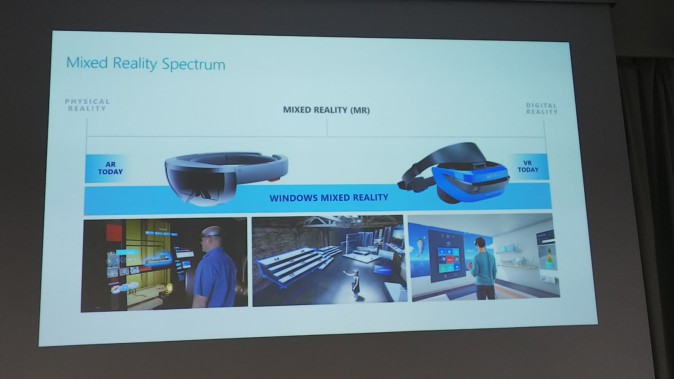

高橋氏はまず最初に、マイクロソフトが「Mixed Reality(MR)」と呼んでいるテクノロジーの定義の解説から、話を始めました。この定義は高橋氏の言葉によると、マイクロソフトがMRという言葉を使い始めた当初の時期と比べて、現在では「いい感じにユルくしている」とのこと。

マイクロソフトでは、VRとARは基本的に同じテクノロジーだと考えているそうです。現実世界にデジタル情報を付加していくのがARであり、そのデジタル情報をどんどん増やしていって、自分の周囲すべてをデジタル情報で覆った状態がVRであると、高橋氏は説明しました。つまりマイクロソフトでは、ARとVRは物理的情報とデジタル情報の比率が違うだけであると捉えており、それら全てをカバーしているのが、Mixed Realityだというのです。

ただし現状では、この全ての範囲を1台で完璧にカバーしているデバイスは存在していません。そこで、よりARに比重を置いたものがマイクロソフト自身のHoloLensであり、よりVR寄りのものが各社から発売されているWindows Mixed Realityデバイスなのだそうです。

このうちHoloLensは、専用にカスタマイズされたWindows 10が動作するスタンドアロン型のコンピュータであり、Windows Mixed Realityデバイスに対しては、そのプラットフォームとなる「Mixed Realityポータル」が、Windows 10の標準機能として提供されています。つまり現在普及しているWindows 10は、OS標準の機能としてVR/ARに対応しているわけです。

「モニターとキーボードを使ったPCが、未来永劫続くとは思っていない」と高橋氏。モバイルデバイスが現在、我々の生活の一部となっているように、自分の周囲にある空間を通じて情報を共有する時代が必ずくる。そのための基盤となる技術やプラットフォームをOSの標準機能として組み込むことで、3Dの世界を一般の人々にも普及させたいと、高橋氏はその意図について説明していました。

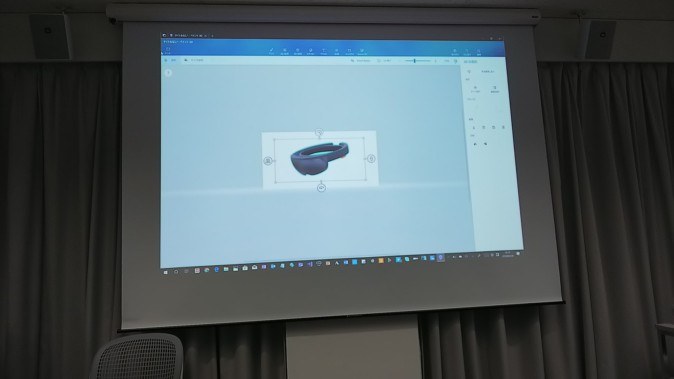

現在普及しているWindows 10がどれだけVR/ARに対応しているのかについて、ここで高橋氏は実演を行いました。現在のWindows 10では、OS標準のアプリとして「ペイント3D」を使用できます。この中の「Remix 3D」と呼ばれる機能では、マイクロソフトやユーザーがアップロードした3Dモデルを、自由に検索して取り込むことができます。

取り込んだ3Dモデルを、3Dでは一般的なファイル形式であるFBXフォーマットでローカルに保存したら、次はPowerPointを立ち上げます。先ほど保存したファイルをPowerPointにドロップすれば、3Dモデルの画像を自分の好きな大きさや角度で、プレゼンテーションに配置することが可能です。

さらにWindows 10には、「Mixed Realityビューワー」というアプリも標準搭載されています。これを使えばPCに内蔵されたカメラの映像と、先ほどの3Dモデルの画像をリアルタイムに合成するという、AR的な表現が即座に実現できます。これまで説明したような機能の全てが、OS標準搭載のアプリやOfficeのような一般的なソフトだけで、すでに実行可能になっているのです。

高橋氏によると、これはマイクロソフトが「一般の人たち誰もが3Dを自由に使える世界を作ろうとしていることの表れ」とのこと。「ここにいる(開発者の)みなさんが作る3Dの世界を、一般の人たちが受け入れるための土壌を、マイクロソフトが作っていく。そのための開発プラットフォームも提供していく」と高橋氏。VR/ARアプリの開発に関しては、マイクロソフトのVisual Studioだけでなく、UnityやDirect Xといった既存の多種多様なテクノロジーを利用できることを、強調していました。

最後に高橋氏は、産業分野でのVR/ARテクノロジーの利用についても語りました。製造業などの産業分野でも、設計段階までは現時点でもすでに、デジタル化が進んでいるとのこと。ところが製造などの現場になると、デジタルの効果が一気に薄れる形になっており、「現場でわざわざ軍手を外して、タブレットを操作して図面を見ているような状況」なのだそうです。

これに対してMixed Realityテクノロジーは、現場で作業しながらデジタル情報を活用できるようになる技術だと、高橋氏。「これまでコンピューティング技術を活用し切れていなかった分野に、MRを広げていきたい」と語って、プレゼンテーションを終えました。

産業用のCADデータを、2回のクリックだけでVRに変換可能

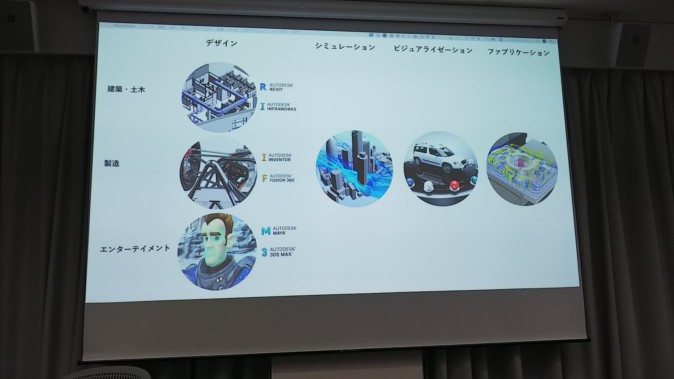

続いて登壇したのは、オートデスク株式会社 技術本部 シニアマネージャーの塩澤豊氏です。塩澤氏はまず、オートデスクという企業についての説明から始めました。

約35年前にアメリカで創業されたオートデスクは、コンピュータで図面を書くCADソフトウェアの開発から事業をスタートさせました。CADで設計するデータが2Dから3Dになり、その3Dのデータを使えばコンピュータ上でシミュレーションが可能になる。3Dデータをそのまま製造に使うこともできる。3Dモデルを使ってフォトリアルな映像が作れる……といった具合に、さまざまな発展を遂げて、現在に至っているとのこと。

現在、オートデスクは100種類を超えるアプリケーションを提供しており、同社の顧客は製造業、建築・土木業、そして映画やゲームなどのエンターテインメント産業と、幅広い分野に広がっているそうです。今回はこの中から製造業と建築・土木業について、「VR/ARで何をするのか」の用途事例が紹介されました。

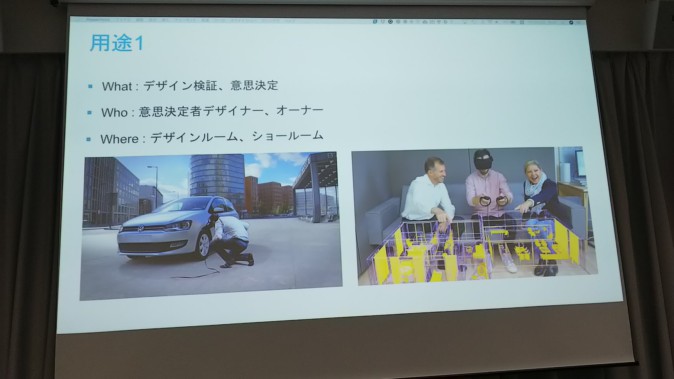

最初の用途として塩澤氏が挙げたのが、「デザインの事前確認・意志決定」です。VR/ARを用いることで、図面だけでは分かりづらいデザインを、3Dの空間やオブジェクトとして実際に確認することができます。特にVRを用いれば、建築前の建物の内部を実際に歩いてみて、その使い心地や改善点をチェックできるのです。

こうした際には、CADのデータをVR/ARに用いるわけですが、CADデータは3Dの外観だけでなく、さまざまな情報が含まれています。オートデスクの「VRED」というアプリケーションでは、CADのデータを変換して、リアルタイムレンダリングが可能なフォトリアルな3D映像として表示すうことができるそうです。また、VR HMDを使用することで、表示された自動車などのプロダクトに実際に乗り込んでチェックしたり、複数のユーザーが同じ空間の中で一緒に検討したりすることが可能になっているとのこと。

一方、建築向けアプリケーションの「REVIT」では、ソフトからクラウドサービスに直接接続して、VR用にCADデータの軽量化を行うことができるそうです。またこの際、ドアが開いたり照明が点灯したりといったインタラクションも、自動的に追加されるとのこと。塩澤氏は「計算時間はかかるものの、ソフトの中で2回クリックするだけで、CADデータをVR化して、建物の中を移動できるようになる」と説明していました。

次に塩澤氏は、設計段階以外のVR/ARの用途として、ARで製造手順を確認するなどの「製造現場での活用」や、建物や製品の「維持管理・メンテナンス」に設計データを活用できると語りました。

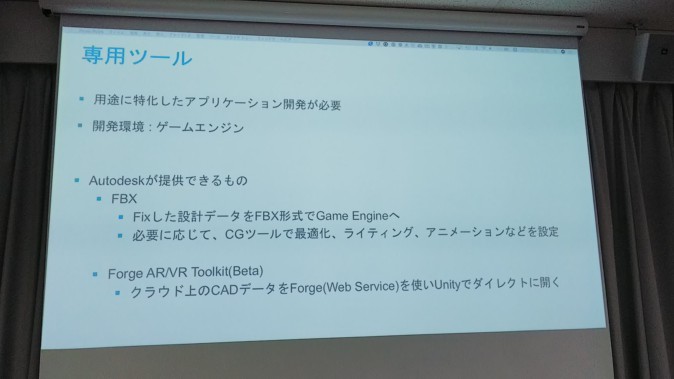

その上で、「オートデスクとしては、これらの用途に具体的なソフトがあるわけではない」ものの、こうした用途に必要な専用ツールを作成する際に、「設計データを活用するためのフォーマット作りの面で、オートデスクの技術を提供できる」と説明しました。

具体的には、マイクロソフトの高橋氏による実演でも利用されたFBXファイルフォーマットは、オートデスクが定義したものなのだそうです。また、クラウド上のCADデータをUnityなどでダイレクトに開くためのWeb APIである「Forge VR/AR Toolkit」も用意しているとのこと。

このように製造業や土木・建築の現場でも、用途に応じてVR/ARが活用できることを改めて説明して、塩澤氏はプレゼンテーションを締めくくりました。

VR/ARとAIのアシストによって、Unity上で「はやい・やすい・うまい」を実現できる

プレゼンテーションの最後は、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社 日本担当ディレクターの大前広樹氏が登壇しました。

「Unity」といえば、世間一般ではゲームエンジンと呼ばれることが多いツールですが、もちろんゲームだけでなく、多種多様なコンテンツをインタラクティブに作ることができます。

Unityはゲーム機、スマートフォン、そしてVR/ARデバイスなど、非常に多くのプラットフォームに対応しているのが特徴です。なかでもVR/ARデバイスで動作するアプリケーションに関しては、HoloLens用ソフトの91%、Gear VR用ソフトの87%といった具合に、その大半がUnityを使って開発されていると、大前氏は説明していました。

さて、産業分野でVR/ARを活用するメリットについてですが、今日の世界で見た場合、オートデスクの塩澤氏も説明していたように、「製品のビジュアリゼーションや確認コストの最適化」に尽きると、大前氏は語りました。

この点についてはUnityでも、CADデータをUnityにインポートしてインタラクティブな要素を追加できる「Unity CAD Importer」を提供しているほか、フランスのPixyzと戦略業務協定を結んで、UnityにインポートしたCADデータを最適化したり、マテリアルを自動的に割り当てたりできるソリューションを提供しているそうです。

次に、今日の世界の先にやってくる「明日の世界」に目を向けた大前氏は、「現実は窮屈だ」と切り出しました。

現在の我々はすでに自分の脳だけで生きているわけではなく、スマートフォンなどのデバイスを日常的に使用することによって、能力が底上げされた状態にある、と大前氏。VR/ARに関しても同様で、VR空間で実作業を行ったり、ARを用いてAIのサポートを受けたりすることで、人の技能を底上げできると語りました。

そして、そういう世界を実現するためにUnityが力を入れている分野の1つが、「機械学習(マシンラーニング)」なのだそうです。

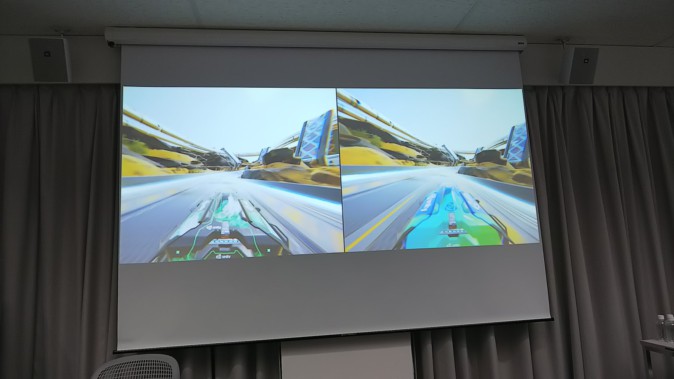

Unity ML-Agentsのイミテーションラーニングでは、AIが人間の真似をすることで勝手に学習していくとのこと。大前氏はその実例として、レースゲームでのトレーニング結果を紹介しました。

人間とAIが同じレースゲームを同時に操作して、AIは人間のプレイを見て真似することで、自ら学ぶことができるそうです。テストの開始時には、AIはマシンをガツンガツンと壁にぶつけていたのですが、人間の操作を見て真似をしたAIは、25秒で壁にぶつからなくなり、5分で人間とほぼ同じ走りになったのだとか。

機械学習を使えば、その道のプロがVR環境の中で仕事を行う様子を見せ続けることで、AIが自ら学習してその結果を他の人にフィードバックできる、といったことが可能になるわけです。

また、現実以上の世界を作り上げるということに関連する技術として、大前氏は2018年3月に開催されたゲーム・ディベロッパーズ・カンファレンス(GDC)でユニティが発表した、次世代のレンダリング技術のデモである「Book of the Dead」の映像を紹介しました。多数の草木によって構成された、現実以上にリアルなこの映像は、PS4 ProではないノーマルのPS4で、30fpsでリアルタイム動作しているのだそうです。

とはいえ、「これを実際に作るのは大変じゃないの? と思うのでは」と語った大前氏は、「産業分野では“はやい・やすい・うまい”が求められるはず」と続けました。

大前氏によると、AIが人間のオーサリングをアシストするといった形で、まさにこの部分にこそ機械学習によるAIが役立つとのこと。また、2018年3月にGoogleが発表した、GoogleマップのデータをUnityで取り込んで使用できるサービスを利用すれば、現実世界のデータそのものをVR/ARに取り込んで使えるため、自作する必要すらないと説明。

「みなさんがビジネスソリューションで解決したいのはキモの部分であって、それ以外の重要ではない面倒な部分はUnityで解決する、というのが我々のミッションです」と、大前氏はまとめていました。

最後に「AR/VRの道は、人類の力を1つに合わせて進む道」だという大前氏は、「みんなが力を合わせれば、“まだ現実(リアル)してるの?”と言えるような世界が数年後にもやってくる」と語って、プレゼンテーションを終えました。

アプリケーション上でのVR/ARの具体的な活用事例から、クラウドやAIと連動した未来の社会まで、3社のプレゼンテーションがカバーする範囲は、非常に幅広いものとなっていました。それだけにソフト開発者だけでなく、技術に関心のある人であれば誰でも興味深く楽しめる内容だったと言えるでしょう。

後半はこちら